指宿市吉永のモイヤマを紹介します。

吉永集落に小高い丘があり、これがモイヤマです。モイヤマとは森山のことです。

モイヤマの全景。

神社はなく、大木に神が宿っているとする、神社信仰の前の信仰の原型と考えられています。

ここは、イチイガシを神木としています。イチイガシを伐採しようとして、祟りを受けたと伝えられています。

イチイガシの根元。

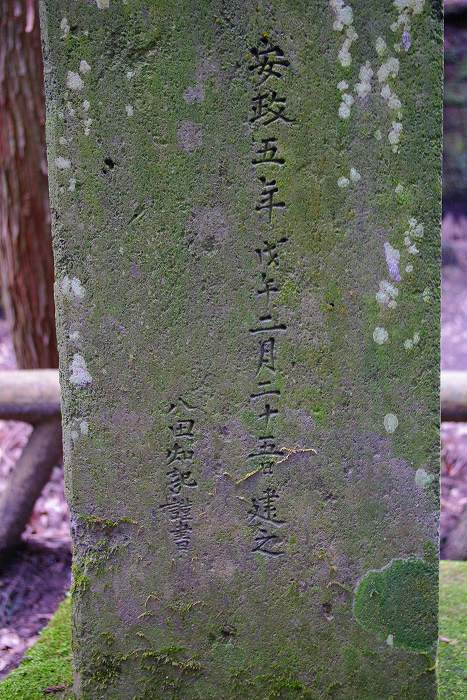

いろいろな民族神が祀られています。

前の写真の内部。素朴な石碑で、文字は刻まれていません。

これも掘られた跡はなく、素朴な石像です。

モイヤマの上から吉永集落を望む。

コメント欄は閉じています。