江戸時代に造られた治水溝を二つ紹介します。

日置市東市来町湯田にある下原の治水溝です。

中央家畜保健衛生所の近くに案内板があります。

水神の碑。

嘉永二年(1849年)二月吉日とあります。下には、人の名前が刻まれています。

上から見た治水溝。

シラスがたびたび崩れるため、それを防ぐために造られました。

下から見たものです。石造りの階段状の三面張り水路で、幅約2.7m、延長100mです。

急な水の落差を緩和するために、階段状にしたのです。傾斜は45度です。

底面には、一面に平石を敷いています。

いちき串木野市大里中原にある中原の治水溝です。治水溝は水神の碑の後ろの谷にあります。

ここは、出水筋という街道があったところで、道が崩れるのを防ぐために治水溝が造られました。

嘉永五年(1852年)潤二月とあります。

下から見た階段状の治水溝。

底面です。

どちらの治水溝も、今でも少しの狂いもなく、薩摩藩の技術の高さがわかります。

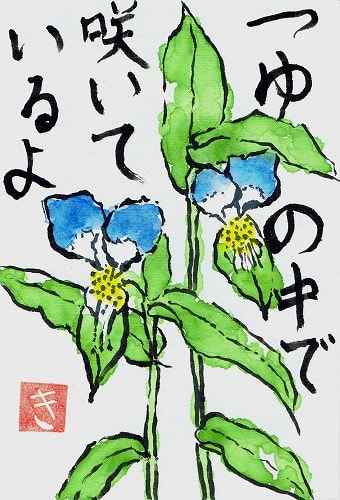

庭のゲットウ(月桃、ショウガ科)の花。

梅雨の季節の我が家の庭を彩ってくれます。葉は、おにぎりを包んだり、おかずの下に敷いたりします。