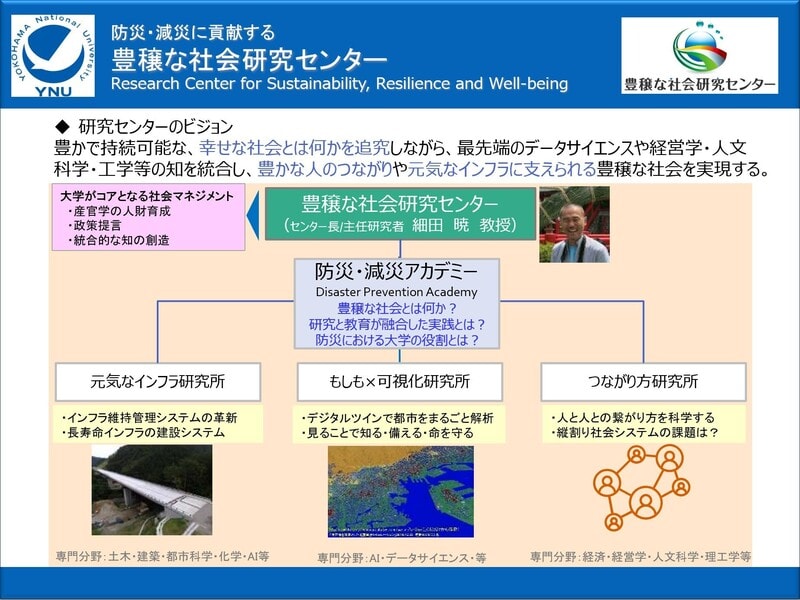

豊穣な社会研究センター、センター長の細田 暁です。

このセンターには、3つの研究所があり、その一つが「元気なインフラ研究所」です。

元気なインフラ研究所では、社会の活動を支える様々なインフラ(社会基盤)のうち、土木や建築の分野のインフラについての研究、教育を行います。

インフラは平時の皆さんの生活を支えています。現代文明社会においては、インフラが無くなると、我々は死にます。日本という国土に1億2千万人以上もの人がひしめいて住んでいる以上、これは冗談ではなく、我々のほとんどはインフラに支えられて生きています。

例えば、道路、鉄道、水道、下水道、港湾、空港、建築物、電力、ガス、橋、トンネル、ダム、防災施設などのインフラが、長期間に渡って健全に機能を果たすことは、我々の社会が元気に活動をするための大前提条件です。そして、これらのインフラは、災害時にも極めて重要な役割を果たし、直接的に防災・減災に役立つ場合もあるでしょうし、災害後の復旧を迅速にするために役立つものもあります。

インフラが元気であるための研究、は私たちの現代文明が続く限り、重要な研究であり続けると確信しています。

元気なインフラ研究所では、そこに集う研究者、実務者たちの得意技を生かして、技術開発、技術の社会実装、インフラの建設や維持管理のためのシステムの構築や改善、に取り組みます。

元気なインフラ研究所に集う、コンクリート、地盤、鋼、交通、建築構造、などを専門とする研究者たちが、学内外の様々な方々と連携して、実践的研究にチャレンジします。

例えば、私自身が関わる研究は、以下のようなイメージです。

(1) コンクリート構造物を建設する際の品質確保、耐久性確保、ひび割れ抑制

2009年から山口県のひび割れ抑制システム、品質確保システムに参画しており、土木学会技術賞も受賞しています。「山口システム」は、その後、東日本大震災後の東北の復興道路の建設で応用され、多くの橋、トンネルの建設で長持ちするコンクリート構造物の建設が産官学の協働で実践されました。私はその中核で活動してきたので、現在も、国交省の品質確保の試行工事の指導など、数多くのプロジェクトに実践的に関わっており、コンサルティングが可能です。また、山口システム、東北システムなどすでに動いている現実のシステムの改善にも関わっており、研究はもちろん現在進行形です。

(2) 革新的な環境負荷低減型の建設材料の開発

私自身、正直に言うと、「脱炭素」という動きには賛同していません。そんな看板を掲げなくとも、「省エネ」や「廃棄物の有効利用」で十分だと思っています。

私は、2021年から、生コン会社などの元気な方々とチームを組み(チーム名は「HAYN隊」(ヘインたいと読みます))、どんどんと技術開発し、社会実装をしています。真に革新的と言える、廃棄物も有効に使った、社会に喜んでいただける建設材料を開発し、実際に市場で売れて使われていく状況は、極めてエキサイティングで、楽しいです。

今のところ、私が関わっている材料は、「オワコン」と「イワモル」です。

HAYN隊の活動は、まさに自律分散的であり、このような活動のやり方がどんどんと拡がっていくとよいな、と思っています。

(3) 膨大なインフラの維持管理システムの改善

社会を支える膨大なインフラをどのように維持管理していくのか、は私たちの社会の命運を握るといって過言でありません。100年、200年と使われる可能性のあるコンクリート構造物の維持管理技術そのものが研究テーマなのですが、膨大なインフラ群を効率的に維持管理していくシステムの構築、継続、改善となると、これまた相当に難しい研究テーマとなります。

私は、若いころ、JR東日本で技術者として働いていた経験もあるので、実務的、実践的な研究が好きなのですが、現在は、富山県の高岡市の橋梁の維持管理システムの改善、過酷環境で供用されるコンクリート構造物の維持管理技術の開発、などに関わっています。

人、技術、金、に困っている地方自治体などのインフラ管理者の維持管理システムの改善のために、元気なインフラ研究所としてでき得ることにチャレンジしていきたいと思っています。

以下、私自身も含め、元気なインフラ研究所でチャレンジできるかな、と思うテーマを並べてみました。近く、元気なインフラ研究所のコンソーシアムを立ち上げます。インフラ管理者、行政機関、建設会社、コンサルタント、材料メーカー、研究機関などなど、クリエイティブな活動を自律分散的にチャレンジしていく仲間になりませんか?お問い合わせはお気軽に。センター長 メールアドレス:concrete(あっと)ynu.ac.jp

・新設インフラの建設時の長寿命化

・膨大な既設インフラの維持管理システムの改善

・既設インフラの診断、補修、補強技術

・建築物の長寿命化

・建築物の供用時の使用エネルギー削減

・建設での廃棄物削減、使用エネルギー削減

・建設材料の技術開発

・構造物のスマート解体技術

・建設マネジメント(システム、契約、国際協力、海外支援)

・交通施設(バスターミナルなど)の利便性、快適性

・交通システムの改善、交通の安全性の改善

・大都市問題の改善

・自動運転システム

・流域、海岸の防災

・湾、湖の環境マネジメント

・地域の防災

・幸せ、健康のための街づくり

・人口環境と自然環境の調和

・風の災害

・火災

・極限環境でのインフラの性能評価

・インフラの事故への対応

・人財育成