1/8 六波羅蜜寺を後にして、向かった先は「六道珍皇寺」

ここは、以前から大いに興味がありました。

ここには、不思議な伝説があります。

ホームページからです。

まずは、小野篁(おのの たかむら)という平安時代の役人がいました。

小野篁(802年〜852年)は参議小野岑守の子。

嵯峨天皇につかえた平安初期の官僚で、武芸にも秀で、また学者・詩人・歌人としても知られる。

文章生より東宮学士などを経て閣僚級である参議という高位にまでなった文武両道に優れた人物であったが、

不羈な性格で、「野狂」ともいわれ奇行が多く、遣唐副使にも任じられたが、大使の藤原常嗣と争い、

嵯峨上皇の怒りにふれて隠岐に流罪されたこともある。

さて、この篁が凄いことを・・・。

それが・・・。

閻魔王宮の役人

- 篁堂に安置する衣冠束帯姿の 小野篁立像(江戸時代)

なぜか閻魔王宮の役人ともいわれ、昼は朝廷に出仕し、夜は閻魔庁につとめていたという奇怪な伝説がある。

かかる伝説は、大江匡房の口述を筆録した「江談抄」や「今昔物語」「元亨釈書」等にもみえることより

平安末期頃には篁が、閻魔庁における第二の冥官であったとする伝説がすでに語りつたえられていたことがうかがえる。

こうした篁の冥官説は、室町時代にはほぼ定着した。

今なお、本堂背後の庭内には、篁が冥土へ通うのに使ったという井戸があり、

近年旧境内地より冥土から帰るのに使った「黄泉がえりの井戸」が発見された。

そばには篁の念持仏を祀った竹林大明神の小祠がある。

ということで、大変興味深いのであります。

ちなみに1/11からこんなことが開催されています。

興味津々に境内へ。

ここは、参拝は自由です。

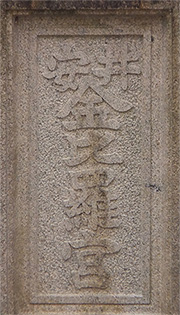

こちらの祠。

右側に篁の木造があります。

格子越しにのぞき込みます。

そして、左側には閻魔様がおられます。

閻魔様はともかくとして、一番気になるのがあの世とつながっている井戸。

それは、本堂の右手から、のぞき込めるようになってます。

どれどれ・・・。

庭があります。

その奥です。

これか・・・。

近付いて、中をのぞいてみたいなぁ~。

しかし、行けません。

それでは、お詣りを・・・。

本堂は障子が締まっていて、このままお詣りをしました。

すると、たまたまですがご住職さんが出てこられたので、御朱印は?と尋ねました。

どうぞ中へお入りください。

となり、本堂内へ。

そこでは、授与品などもあり、御朱印を頂戴しました。

やはり京都は歴史があります。

そして、不思議なことがあります。

だから興味深い。

本当に小野篁は、冥土と行き来していたのかなぁ。

閻魔さんに仕えていたのかなぁ。

まぁ、1000年以上も前の話だしなぁ。

と、思いながら、次へ・・・。

続く。