英国のスピーカーメーカーKEF社の新型モデルであるLS50を試聴することが出来た。エントリー機からハイエンド製品まで幅広く手掛け、今やB&Wなどと並んでイギリスの代表ブランドとしての評価が固まった同社だが、LS50はその創立50周年モデルである。

その昔、BBCがモニター用の小型スピーカーとしてとして各メーカー(KEFをはじめSPENDOR、HARBETH等)に発注したLS-3/5aという製品があったが、LS50はその流れを組むモデルらしい。つまりはニアフィールドで使用される“音楽再生専用機”としての仕様である。

この“音楽再生専用”というのが重要なところで、現在市場に出回っているスピーカーは、たとえ高級品でも“AV用”としての役割が振られている(そうでないと売れないらしい)。いくら音楽鑑賞目的のみで高いスピーカーを買っても、しょせんは“AV機器の流用”じゃないかという構図が付いて回り、愉快になれないユーザーも少なくないと思われる。その点、本機はAV用途に色目を使っている様子は無く、実に潔い。こういうのがオーディオファンの琴線に触れるのである。

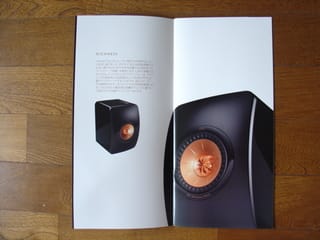

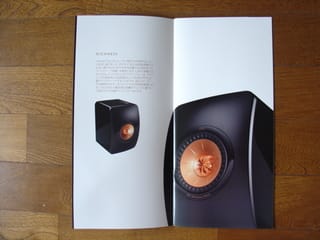

使用ユニットは13cm口径のものが一発だけだ。ちょっと見ただけでは振動板が一枚のように思えるが、実は低音用と高音用の2つが重ね合わされている。いわゆる同軸形式だ。このスタイルは音像定位に関してアドバンテージが得られる。キャビネットは小振りだがシッカリと作られており、見た目の安心感もある。とにかく、一度は聴いてみたいと思わせるエクステリアだ。

なお、試聴に使われていたアンプはLUXMANのL-505uX、CDトランスポートとDACはESOTERICのハイエンド機である。ケーブル類と電源機器はショップのオリジナル品だ。

肝心の音は、パッと聴いた感じは“けっこう柔らかくて聴きやすい。でも、レンジが狭く音場も広がらない。これはイマイチか”といったものだったが、鳴らしていくうちに聴感上の帯域がグングン拡大。再生開始から1時間ほど経った頃には広大な音場とピンポイントの音像定位という、申し分の無いサウンド空間が構築された。

モニター(業務用)として作られているので“解析的な”鳴り方を予想していたのだが、(高音部は艶っぽさよりも解像度を確保しようという方向性に寄っているとはいえ)見事な“美音調”である。少なくとも日本のメーカーのモニター用スピーカーみたいな無味乾燥な音では全然ない。

とにかく音色は明るくて伸びやか。細かい音をよく拾うが、決してエッジが立ったところは無く、いくら聴いても疲れない。ジャンルもまったく選ばず、ポップスもクラシックも何でもOK。まだ発売されてから1か月も経過していないので、エージング(鳴らし込み)によってどこまで音がこなれてくるのか楽しみだ。

ただし、駆動していたL-505uXは20万円超の製品である。LS50は11万円なので、普通はもっと安いアンプを合わせるはずだ。だからスタッフに“もっと安価なアンプではどうなのか”と質問したところ、今度は10万円未満の低出力真空管式アンプにチェンジしてくれた。結果、L-505uXで鳴らしたときほどの目覚ましい展開こそ見られなかったものの、これはこれでソフトタッチの管球式アンプらしい、しなやかでゆったりとした音場が現れ、思わず唸ってしまった。

LS50と同価格帯の製品にB&WのCM1があるが、あれはアンプやプレーヤーに気を遣ってケーブルなどのアクセサリーに気を遣って、セッティングにも気を遣わないとマトモな音は出てくれない。対してLS50は、高いアンプではもちろん達者なところを見せるものの、そう高くないアンプでも破綻の無い音で(そのアンプの長所を出すように)鳴ってくれるようだ。

とはいえ、LS50は使いこなしが十二分に必要な機器であることは確かである。壁との距離の取り方で音は激変するし、インシュレーターの種類でも音は大きく違ってくるし、もちろんケーブルによっても音はコロコロ変わるとのことだ。しかし、CM1のように使いこなしに“苦労”するような製品ではなく、使いこなすことが“楽しく”なってくるようなモデルだと思う。

ピアノ鏡面仕上げによるデザインも美しく、この価格が信じられないほどの質感を確保している。また、接続に左右それぞれ2本のスピーカーケーブルを使用するバイワイヤリング方式を取っておらず、従来通りのシングル形式であるのが嬉しい(ケーブル代が無駄にかからない)。

接続する機器を選ばず、鳴らすジャンルも選ばない。正直言って、あやうく衝動買いしそうになった(笑)。とはいえ、今後もしもスピーカーの更改をすることがあったら、有力候補になることには間違いない。

その昔、BBCがモニター用の小型スピーカーとしてとして各メーカー(KEFをはじめSPENDOR、HARBETH等)に発注したLS-3/5aという製品があったが、LS50はその流れを組むモデルらしい。つまりはニアフィールドで使用される“音楽再生専用機”としての仕様である。

この“音楽再生専用”というのが重要なところで、現在市場に出回っているスピーカーは、たとえ高級品でも“AV用”としての役割が振られている(そうでないと売れないらしい)。いくら音楽鑑賞目的のみで高いスピーカーを買っても、しょせんは“AV機器の流用”じゃないかという構図が付いて回り、愉快になれないユーザーも少なくないと思われる。その点、本機はAV用途に色目を使っている様子は無く、実に潔い。こういうのがオーディオファンの琴線に触れるのである。

使用ユニットは13cm口径のものが一発だけだ。ちょっと見ただけでは振動板が一枚のように思えるが、実は低音用と高音用の2つが重ね合わされている。いわゆる同軸形式だ。このスタイルは音像定位に関してアドバンテージが得られる。キャビネットは小振りだがシッカリと作られており、見た目の安心感もある。とにかく、一度は聴いてみたいと思わせるエクステリアだ。

なお、試聴に使われていたアンプはLUXMANのL-505uX、CDトランスポートとDACはESOTERICのハイエンド機である。ケーブル類と電源機器はショップのオリジナル品だ。

肝心の音は、パッと聴いた感じは“けっこう柔らかくて聴きやすい。でも、レンジが狭く音場も広がらない。これはイマイチか”といったものだったが、鳴らしていくうちに聴感上の帯域がグングン拡大。再生開始から1時間ほど経った頃には広大な音場とピンポイントの音像定位という、申し分の無いサウンド空間が構築された。

モニター(業務用)として作られているので“解析的な”鳴り方を予想していたのだが、(高音部は艶っぽさよりも解像度を確保しようという方向性に寄っているとはいえ)見事な“美音調”である。少なくとも日本のメーカーのモニター用スピーカーみたいな無味乾燥な音では全然ない。

とにかく音色は明るくて伸びやか。細かい音をよく拾うが、決してエッジが立ったところは無く、いくら聴いても疲れない。ジャンルもまったく選ばず、ポップスもクラシックも何でもOK。まだ発売されてから1か月も経過していないので、エージング(鳴らし込み)によってどこまで音がこなれてくるのか楽しみだ。

ただし、駆動していたL-505uXは20万円超の製品である。LS50は11万円なので、普通はもっと安いアンプを合わせるはずだ。だからスタッフに“もっと安価なアンプではどうなのか”と質問したところ、今度は10万円未満の低出力真空管式アンプにチェンジしてくれた。結果、L-505uXで鳴らしたときほどの目覚ましい展開こそ見られなかったものの、これはこれでソフトタッチの管球式アンプらしい、しなやかでゆったりとした音場が現れ、思わず唸ってしまった。

LS50と同価格帯の製品にB&WのCM1があるが、あれはアンプやプレーヤーに気を遣ってケーブルなどのアクセサリーに気を遣って、セッティングにも気を遣わないとマトモな音は出てくれない。対してLS50は、高いアンプではもちろん達者なところを見せるものの、そう高くないアンプでも破綻の無い音で(そのアンプの長所を出すように)鳴ってくれるようだ。

とはいえ、LS50は使いこなしが十二分に必要な機器であることは確かである。壁との距離の取り方で音は激変するし、インシュレーターの種類でも音は大きく違ってくるし、もちろんケーブルによっても音はコロコロ変わるとのことだ。しかし、CM1のように使いこなしに“苦労”するような製品ではなく、使いこなすことが“楽しく”なってくるようなモデルだと思う。

ピアノ鏡面仕上げによるデザインも美しく、この価格が信じられないほどの質感を確保している。また、接続に左右それぞれ2本のスピーカーケーブルを使用するバイワイヤリング方式を取っておらず、従来通りのシングル形式であるのが嬉しい(ケーブル代が無駄にかからない)。

接続する機器を選ばず、鳴らすジャンルも選ばない。正直言って、あやうく衝動買いしそうになった(笑)。とはいえ、今後もしもスピーカーの更改をすることがあったら、有力候補になることには間違いない。