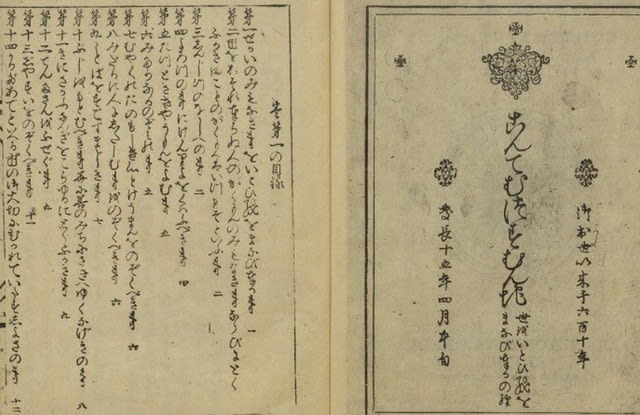

プロテスタントとカトリックの区別を越えて聖書に次いでキリスト教徒によってよく読まれた本は「キリストに倣いて(imitatio Christi)」です。この書の日本語訳は、『コンテムツス・ムンヂ(contemptus mundi)』と題して1596年ローマ字で天草から、1610年国字で京都から出版されました(後者は前者の抜粋版)。ともにキリシタン文学の白眉と称せられるほどの優れた翻訳です。ところで、細川ガラシアは、国字で書かれた「キリストに倣いて」を座右の書としていたことが宣教師の書翰によって知られています。たとえば、受洗する前の頃であるが、「細川忠興の奥方」について、ルイス・フロイスは次のようなエピソードを伝えている。

「奥方〔細川忠興夫人〕は司祭達に、デウスの教えについて関心をいっそう深めていきたいので、御身等の手元にある日本語に訳され、日本の言葉で書かれている霊的な書物を是非とも送っていただきたいと願った。司祭達が当初、『コンテムツス・ムンヂ』を贈ったところ、彼女はそれがいたく気に入り、片時もその書を身から放そうとせず、我らヨーロッパの言語に出てくる言葉とか未知の格言について生じる疑問をすべて明瞭に書き留め、侍女のマリア〔儒者清原枝賢の娘で已に洗礼を受けていた〕にそれをもたせて教会に使わし、それらに対する回答を自分の所にもって帰らせた。奥方の文字は日本できわめて稀なほど達筆であり、彼女はそのことできわめて名高かったから、彼女は後に自筆でもって他の霊的な書物の多くを日本語に書き写した」

ここで「忠興夫人」が読んだ、『コンテムツス・ムンヂ』は、秀吉の伴天連追放令とキリシタン迫害の始まる前の時期なので、1610年の国字本のもととなったテキストがあったのかもしれません。あるいは、外国人宣教師とローマ字の日本語で文通できた細川忠興夫人が、ローマ字で書かれた本を、自分で国字に書き写し、それが後に1610年に京都で出版された国字本に反映された可能性もある。それはともかく、この書のローマ字完訳本第二巻12章(国字本の第二巻第9章)のつぎの言葉に注目したい。

「尊き御クルス〔十字架〕の御幸の道〔王道〕のこと――天の御國に至る道となるクルス〔十字架〕を請け取り奉る〔自分の責任として引き受ける〕ことを何とて恐るるぞ。クルスに息災〔救い〕と寿命〔生命〕があり、敵を防ぐご擁護〔庇護〕もクルスにあり。天の甘味〔至福〕クルスにあり。アニマ〔心〕の強勢勇気〔堅忍不抜の心〕もクルスにあり。歓喜悦予もクルスにあり。善徳の極めもクルスにあり、外になし。かるが故にクルスを担げてゼズ・キリシト〔イエズス・キリスト〕を慕ひ奉れ。不退の命〔永生〕に至るべし。キリシト先ず一番に先立ち給ひて御身のクルスを担げ給ひ、汝の為にクルスにて死し給ふなり。これ汝にもクルスを担げさせ、それにて死せんことを望ませ給ふべき為なり。その故は、キリシトともに死するに於いてはともに生き存ゆべし。辛苦の御友となり奉らば、天の快楽の御友たるべし。」

上の引用には、「キリストに倣って、十字架の道行きをすること、キリストが先に、あなたのための十字架を担われ、あなたのために死なれたのだから、そのキリストを慕いて、キリストとともに十字架の道を歩み、キリストと共に死し、キリストに於いてキリストと共に生きること、辛苦の御友は天においてかならず快楽(至福)の御友となる」という、「キリストに倣いて」からイグナチウス・ロヨラの「スピリツアル修行(霊操)」に受け継がれたキリスト教の根本テーマが、簡潔に要約されています。

安土桃山時代の独特のキリシタン的日本語表記に慣れるにつれて、私は、何とも言えない「言霊」が自分の心に響き渡ってくるのを実感しました。この文書を現代日本語訳で昔読んだときにはなかった感動、あえて云えば、こちらの琴線に響く「霊動」を受けました。そこには、キリスト教の根本的メッセージに初めて触れた當時の日本人の心が、直にこちらに伝わってくる感触があり、また、細川ガラシア自身がこの文書を書写したときの感動を幾分なりとも共有できたという思いがあったからかもしれません。

何故、細川ガラシアが、「死が不可避であった状況にもかかわらず、細川邸から逃げ出して、命を永らえる道を選択せずに、自分の命運を自ら引き受けた理由」を考える場合、今引用した箇所の後に続く次の文が非常に重要な関わりを持っていると思うので、次にそれを引用します。

「一つのクルスを捨つるに於いては、また別のクルスに遭ふべきこと疑いなし。もしくは猶勝りて重きクルスもあるべし。人として一人も遁れざるクルスを汝一人逃れんとするや。善人たちのうちに何れか難儀クルスを遁れ給ひしぞ。我らが御主ゼズ・キリシトも御在世の間、実に一時片時ももごパッシオン(受難)のご苦痛を遁れ給ふことなかりしなり。その故は、キリシト苦しみを凌ぎ給ふを以て、蘇り給ひ御身のゴロウリヤ〔栄光〕に入り給ひしこと肝要なり。しからば、汝何とて尊きクルスの道より外を尋ぬるぞ?ゼズ・キリシトのご在世中は、クルスとご苦患のみにてありしに、汝は寛ぎと歓喜を尋ねるや?」

秀吉が宣教師の国外追放令を布告しただけでなく、日本人の信徒を含む26名(そのなかには十二歳の少年もいた)を残酷な形で人々の前にさらし者にして行進させ処刑した頃、細川忠興は自分の家に害が及ぶことを恐れ、キリシタンになった一人の侍女に秀吉が乗り移ったような残酷な仕打ちをしたうえで、ガラシアに棄教を迫っていました。

そのとき、ガラシアは本気で細川忠興と離縁して、信者の侍女に残酷な虐待をした忠興と分かれるために細川邸を脱出することを考えていたことが、宣教師との書翰のやりとりから窺えます。

しかしながら、ガラシアが細川邸を忠興に無断で脱出したと分かれば、忠興はかならずその手引きをした宣教師達を恨み、彼をキリシタン迫害の急先鋒にする危険がありました。

宣教師達はそのことをガラシアに告げて、なんとか彼女の細川邸脱出を思いとどまらせようとしました。離婚の意思の固かったガラシアに対して、細川邸に止まって、その場所で自分の十字架を担う決断を促した言葉が、まさに上で引用した「一つのクルスを捨つるに於いては、また別のクルスに遭ふべきこと疑いなし」という「キリストに倣いて」の一節でした。

ガラシア一人が逃亡して身の安全を確保し、安穏な暮らしをむさぼることは、ガラシアのために先に十字架の上で死なれたキリストのご恩を裏切ることになるし、その結果は、夫の忠興を(ガラシアの父を殺し、26人の無辜のキリスト信徒を十字架に架けた)秀吉側にますます接近させ、多くのキリシタンたちを迫害する先兵にしてしまうという危険に気づいたのでしょう。

ガラシアから相談を受けたオルガンチーノは「天主がお働き下されて、ついに天主への愛のために、彼女の担う十字架を抱くように決心させたのである」と書いています。(1589年2月24日の書翰)

死の直前に、ガラシアは礼拝室でアベマリアとイエスの御名を称えて祈りを捧げたと記録にありましたが、彼女の称えたと思われるアヴェマリアはどういうものであったか、當時の教理入門書、ドチリナ・キリシタンは次のように、まさに「ガラシア(めでたし)」という言葉から始まります。

「ガラシアみちみち玉ふマリアに御礼をなし奉る。御主は御身と共にまします。女人の中にをいてベニジイタ〔祝福された女性〕にてわたらせ玉ふ。又、御胎内の御実にしてましますゼズス〔イエズス〕はベネジイト〔祝福された男性〕にてまします。デウスの御母サンタ・マリア、今も我らが最期にも、我ら悪人のために頼み給へ。アメン」

避けられぬ死を前にして、ガラシアは平常心を保ちつつ、常に明るい顔で落ち着いていたと宣教師の記録にあります。この悦びに満ちた平静さはどこからくるのでしょうか。

「キリストに倣う」道は「マリア讃歌」と一つになっていますが、アヴェマリアの祈りが、まさに「ガラシア」という祝福で始まり、「御胎内の御実であるイエス」と「天主の御母マリアへの祝福」であることに注意したい。

ガラシアは忠興とのあいだにたくさんの子供をもうけ、その子供のなかには忠興の了解を得て洗礼を授けた者も含まれていましたから、彼女は細川家の妻としての務めを果たしつつ、忠興のキリスト教に対する偏見を改めさせたことが分かります。

忠興自身が改宗することは遂にありませんでしたが、アベマリアを称えることは、キリストの十字架を自分も担う事であると同時に、天主の御母マリアの祝福が、自分と息子達の上に(そして夫忠興のうえにも)与えられることを頼むオラショでもあったと思います。