きのう16日は能登で大学のイベントが2つあり、同行した。午前中、珠洲市にある金沢大学能登学舎で人材養成プロジェクト「能登里山里海マイスター育成プログラム」の6期生修了生式=写真・上=、午後に志賀町で大学の研究教育拠点「志賀学舎」の開所式=写真・下=。この2件は大学にとって、地域課題の解決に向けて取り組む「社会共創」のモデルでもある。 能登里山里海マイスター育成プログラムは2007年に始まった、社会人を対象とした人材養成プロジェクトである。これまで通算10期183人がマイスターの称号を得ている。当初は里山里海の生物多様性を農業・漁業に活用する人づくりを、2012年からはFAO世界農業遺産「能登の里山里海」を継承し発展させる人材養成、さらに地域課題や起業への取り組み、昨年からは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の学びをカリキュラムに入れるなど、時代のニーズを取り込んだ人材育成を心がけてきた。

能登里山里海マイスター育成プログラムは2007年に始まった、社会人を対象とした人材養成プロジェクトである。これまで通算10期183人がマイスターの称号を得ている。当初は里山里海の生物多様性を農業・漁業に活用する人づくりを、2012年からはFAO世界農業遺産「能登の里山里海」を継承し発展させる人材養成、さらに地域課題や起業への取り組み、昨年からは国連の持続可能な開発目標(SDGs)の学びをカリキュラムに入れるなど、時代のニーズを取り込んだ人材育成を心がけてきた。

卒業課題研究を発表し、審査でパスした今期の修了生は18人(男性11、女性7)。修了式で一人ひとりに認定書を手渡した山﨑光悦学長は「課題を多角的にとらえ、独自のアイデアで切り拓いていく。こうした人間力、開拓力が今日、社会のあらゆる分野で求められています。このプログラムで培った見識と経験を活かし、みなさんが今後も各方面で活躍されることを大いに期待します」と式辞で励ました。

これに対し、修了生を代表しクラフト作家の岩崎京子さんは「講義でSDGsについて学び、誰一人取りこぼさないという基本精神に、現代を生きる人間の一人として使命感を得たような気持ちになりました。平成の時代が終わる今、持続可能な能登 の地域づくりの一員となって、新たな時代に向けて今日から第一歩を踏み出していくことを誓います」と述べた。平均年齢34歳、それぞれが専門性や価値観を持って参加し、学び合った1年の締めくくりとして、とても印象に残る言葉だった。

の地域づくりの一員となって、新たな時代に向けて今日から第一歩を踏み出していくことを誓います」と述べた。平均年齢34歳、それぞれが専門性や価値観を持って参加し、学び合った1年の締めくくりとして、とても印象に残る言葉だった。

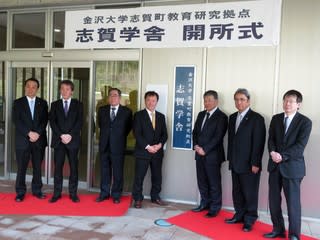

志賀町では2011年から予防医学による住民の健康の維持と増進に取り組むための調査研究が行われてきた。新年度からは「スーパー予防医学検診」のプロジェクトが始まり、定点観測的にデータを収集し、個人に合わせた保健指導プログラムを開発していく。志賀学舎は対象地区を広げ、検査項目を充実させるための拠点となる。大学と自治体は昨年3月に「ふるさとの資源を次代へと引き継ぐまち・ひとづくり協定」を提携することで、社会共創の約束を結び準備を進めてきた。研究成果を社会実装する、さらなる一歩ではある。

⇒17日(日)午前・金沢の天気 あめ