12月4日(金)快晴の午後、鹿児島市北部の牟礼岡に向かいました。

鹿児島市緑ヶ丘から見た牟礼岡(むれがおか) 以下の画像は12月4日に撮影

家並みの先に見えるのは九州自動車道の料金所です。左上は牟礼岡団地で、その右上が風力発電機が立ち並ぶ牟礼岡です。

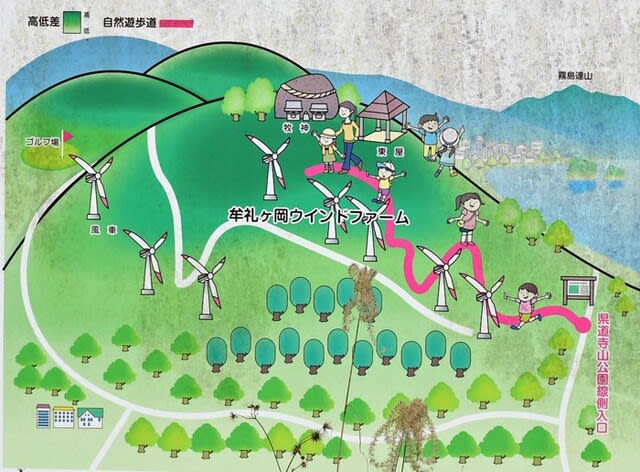

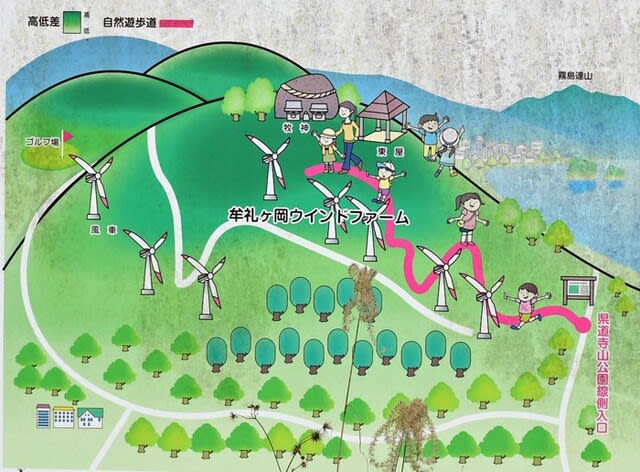

牟礼岡遊歩道の案内板 山頂までおよそ1.2km

今回は吉田の青少年研修センター横の道を島津ゴルフ場方向に進み、寺山公園への道沿いの遊歩道入口にある少し広い場所に駐車。

少し歩くとゲートがあり車両は入れない 歩行者はフェンス右横から入れます

この一帯は島津興業の社有地で、一般車両は進入不可。会社のご厚意で遊歩道利用者はフェンス右側の杭の間を通行できます。

すぐに風力発電機が目に入ってくる 牟礼ケ岡ウィンドファーム

西側山林内を山頂に向かう ほど良い枯枝を杖代わりに利用

登山道沿いの椿 秋の花が終わる中で特に目立っていた

牟礼岡山頂 標高552.3m 牧神様の向こうにも大きな風車

写真撮影しながらゆっくり歩き、遊歩道入口から30分で山頂着。山道なので少し息が切れましたが、たいしたことはありませんでした。

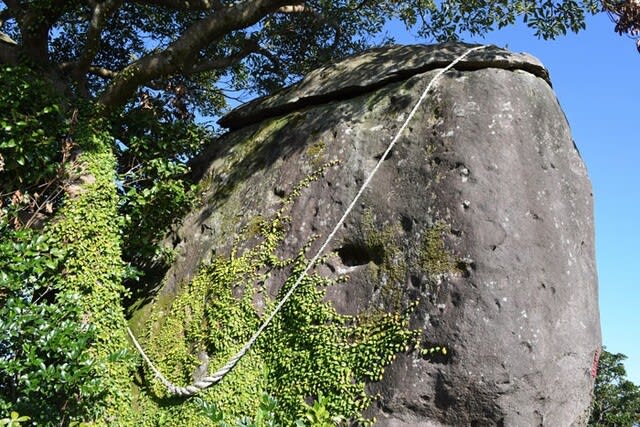

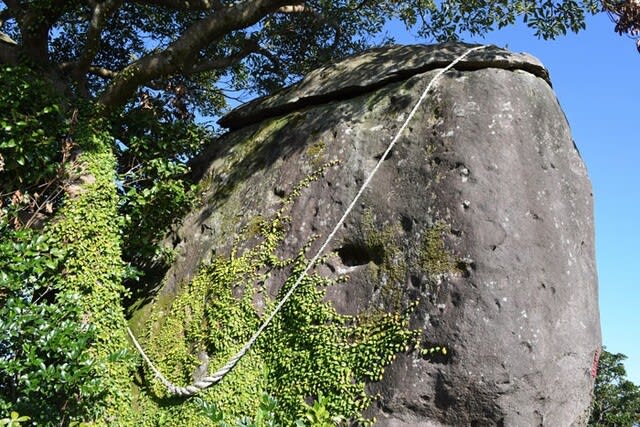

山頂の巨岩 蓋がかぶったような不思議な形

右は馬頭観音 左は牟礼ケ丘大明神

西側に鳥居

巨岩、馬頭観音(1685年建立)、牟礼ケ丘大明神(1728年建立)を合わせて牧神様(まっがんさあ)と呼ばれています。石の祠に入った御神体らしき石はいずれも風化が著しく、元の形は想像もつきませんでした。

毎年4月15日にはここでお祭りが開催され、飾り馬も参加するようです。昭和の頃まで材木搬出に使われていた馬にとって、遊歩道程度は平気なことでしょう。

地名の表記は牟礼岡、牟礼ケ岡、牟礼丘、牟礼ケ丘と複数あり、牟礼谷の表記もありました。案内看板の一部訂正は前後の文字がかすれ、いずれが訂正後なのかは不明でした。

西側の風景 天気は良いが見慣れぬ風景で見当がつきにくい

西側に見えるのは牟礼岡団地とその右奥は吉田の町です。郡山の三重岳、八重山方面が見えています。

鹿児島市緑ヶ丘方面を見るものの特徴的な大きな建物などがなく、高速道路らしきところが見えた程度で位置関係がよく分かりませんでした。

北東の霧島連山側風景

こちらは木が茂っていて海と街並みが一部見える程度。霧島連山は霞んで見えたものの、南東側の桜島は山林に隠れて全く見えませんでした。

牧神様の周辺には桜の木があり、花の季節は美しいことでしょう。手頃な丘を上る程度の場所ですが、雨の後などは滑りやすそうで要注意。機会を見て春にも再訪したいものです。

鹿児島市緑ヶ丘から見た牟礼岡(むれがおか) 以下の画像は12月4日に撮影

家並みの先に見えるのは九州自動車道の料金所です。左上は牟礼岡団地で、その右上が風力発電機が立ち並ぶ牟礼岡です。

牟礼岡遊歩道の案内板 山頂までおよそ1.2km

今回は吉田の青少年研修センター横の道を島津ゴルフ場方向に進み、寺山公園への道沿いの遊歩道入口にある少し広い場所に駐車。

少し歩くとゲートがあり車両は入れない 歩行者はフェンス右横から入れます

この一帯は島津興業の社有地で、一般車両は進入不可。会社のご厚意で遊歩道利用者はフェンス右側の杭の間を通行できます。

すぐに風力発電機が目に入ってくる 牟礼ケ岡ウィンドファーム

西側山林内を山頂に向かう ほど良い枯枝を杖代わりに利用

登山道沿いの椿 秋の花が終わる中で特に目立っていた

牟礼岡山頂 標高552.3m 牧神様の向こうにも大きな風車

写真撮影しながらゆっくり歩き、遊歩道入口から30分で山頂着。山道なので少し息が切れましたが、たいしたことはありませんでした。

山頂の巨岩 蓋がかぶったような不思議な形

右は馬頭観音 左は牟礼ケ丘大明神

西側に鳥居

巨岩、馬頭観音(1685年建立)、牟礼ケ丘大明神(1728年建立)を合わせて牧神様(まっがんさあ)と呼ばれています。石の祠に入った御神体らしき石はいずれも風化が著しく、元の形は想像もつきませんでした。

毎年4月15日にはここでお祭りが開催され、飾り馬も参加するようです。昭和の頃まで材木搬出に使われていた馬にとって、遊歩道程度は平気なことでしょう。

地名の表記は牟礼岡、牟礼ケ岡、牟礼丘、牟礼ケ丘と複数あり、牟礼谷の表記もありました。案内看板の一部訂正は前後の文字がかすれ、いずれが訂正後なのかは不明でした。

西側の風景 天気は良いが見慣れぬ風景で見当がつきにくい

西側に見えるのは牟礼岡団地とその右奥は吉田の町です。郡山の三重岳、八重山方面が見えています。

鹿児島市緑ヶ丘方面を見るものの特徴的な大きな建物などがなく、高速道路らしきところが見えた程度で位置関係がよく分かりませんでした。

北東の霧島連山側風景

こちらは木が茂っていて海と街並みが一部見える程度。霧島連山は霞んで見えたものの、南東側の桜島は山林に隠れて全く見えませんでした。

牧神様の周辺には桜の木があり、花の季節は美しいことでしょう。手頃な丘を上る程度の場所ですが、雨の後などは滑りやすそうで要注意。機会を見て春にも再訪したいものです。