脳科学や教育学に「臨界期(critical period)」という言葉がある。脳科学辞典では、「神経回路網の可塑性が一過的に高まる生後の限られた時期」と定義している。

“critical”は「敏感」という意味で、「臨界」というと境目を印象づけるので、誤解されやすい。ある時期を過ぎると、もう、ある技能を習得できないような、印象を与える。どうも、このような誤解が、英語教育を、あるいは、プログラミング教育を、小学校から、ということを後押ししているようだ。

「臨界期」はあくまで「時期」ということで、ぼんやりとした始まりと終わりがある「期間」のことだ。

臨界期については、豊泉太郎が『つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線』 (ブルーバックス)で書いている説明が、わかりやすい。

「臨界期」は、さまざまな学習によって、異なる。脳の部位や機能によって、神経回路の発達時期に差があるからだ。

彼は、「臨界期」が抑制性ニューロンの発達する時期と重なることに、着目する。

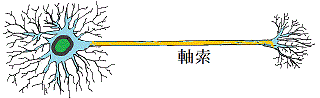

ニューロン(神経細胞)は、次から次へと興奮を脳の中全体に伝えていくことで、情報の処理を行う。興奮を別のニューロンに伝えるニューロンを興奮性ニューロンという。ところが、ニューロンによっては、興奮を別のニューロンに伝えるのではなく、別のニューロンの興奮を抑えるものがある。これを抑制ニューロンという。シナプスで放出する神経伝達物質によって、この違いが起きる。

ニューロンは、外部から刺激がなくとも、興奮することがある。ところが、抑制ニューロンが発達すると、外部の刺激によってのニューロンの興奮が主となる。

すなわち、はじめは、内部要因がニューロンの神経回路の発達を促しているが、外部要因で発達が促されるときがくる。それが、「臨界期」の始まりである。そして、ニューロンとニューロンの興奮や抑制の伝達効率が、変えられなくなるのが、「臨界期」の終わりである。

しかし、伝達効率が完全に固定化されれば、新たに記憶できない状態で、機械人間か痴呆人間である。実際には、「臨界期」は穏やかにゆっくりと終わりを迎えるのだ。

私は、「臨界期」の終わりよりも、始まりに着目すべきだと思う。

豊泉の仮説によれば、「臨界期」より早く何かを学習をさせても、効率が悪いということだ。無理な早期幼児教育を進めても、何かが犠牲になっているはずだ。親の一存で偏った人間を作るのは良くないと思う。

幼少のときから訓練してバイオリンの名手になったとしても、ただのロボットではないか。親は子どもの心を傷つけていないか。

「子どものときは天才児だったが、大人になったら、ただの人」という警句がある。

1980年代にアメリカであった連続爆弾事件の犯人は、東欧からの移民の子で、幼少のとき数学の天才児で飛び級して大学に行き、数学者になったが、続けることができなかった。

現代物理の1つの頂点をなすアインシュタインは 幼少のとき 頭のとろい子であった。

早期幼児教育の害とともに、個人による脳の発達時期の差にも、気をつけるべきである。学校は、年齢の1年というくくりで、すべての子どもたちに同じ教育を行う。また、個人によって、1年や2年の脳の発達の遅れやその反対があるはずである。

大人になったら、どんな大人になるかが問題で、一律的な競争的教育は、百害あって一利なしだと思う。放送大学の教育学の講義を聞いていると、脳の発達の個人差に理解がなく、こんな大学の先生が先導する教育学なんて、トンデモナイ間違いだと思ってしまう。