東信濃の旅の途中ですが、ちょっと一休み。

ムーの種が採れました。

ちょっと、ゴミ混じりですが、もらって下さい。

みさと64さんには、以前からのお約束の通り、準備してあります。

お送りします。

東信濃の旅の途中ですが、ちょっと一休み。

ムーの種が採れました。

ちょっと、ゴミ混じりですが、もらって下さい。

みさと64さんには、以前からのお約束の通り、準備してあります。

お送りします。

真田氏本城跡を見学してから、宿泊地別所温泉へと向かいます。

別所温泉は景行天皇の時代、日本武尊の東征の折りに発見されたと言われています。

東海道の沿道にある別所温泉は多くの役人や商人、旅人の疲れを癒す憩いの温泉として利用されており、その名は沿線各国により都をはじめ各地に知れ渡っておりました。

平安時代中期の女流作家、清少納言によって書かれた「枕草子」に「湯は七久里の湯、有馬の湯、玉造の湯」という一節があり、この中の「七久里の湯」が起源ではないかと言われています。

| 泉質 | 単純硫黄泉 |

| 効能 | 胃腸病・神経痛・筋肉痛・冷え性・痔疾・関節痛・病後回復・健康増進・糖尿病・婦人病・運動機能障害 |

| 備考 | 別所温泉共同浴場・源泉については【別所温泉財産区】にてご確認いただけます |

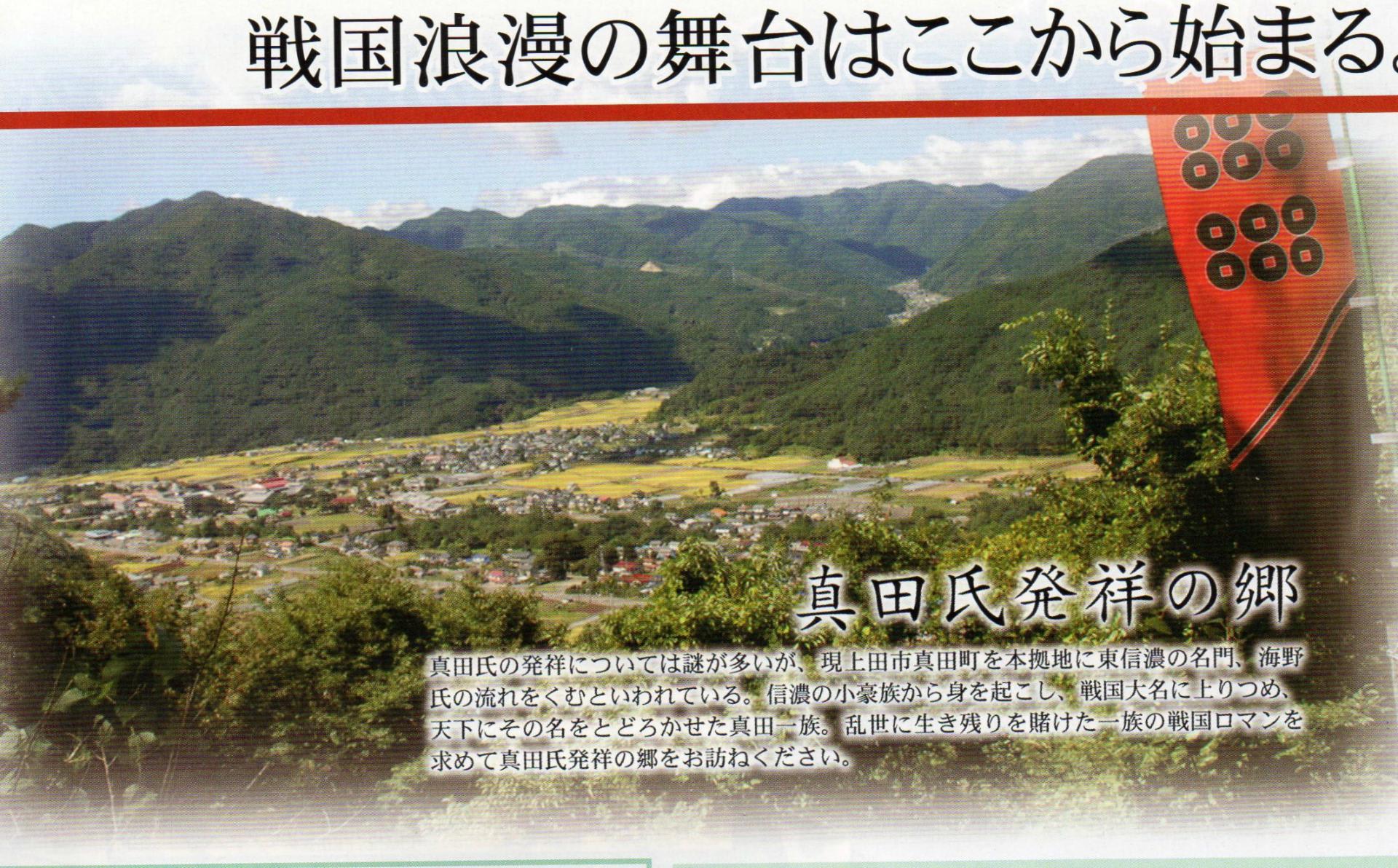

海野宿を見学した後は、真田氏三代の歴史を学ぶことにします。

真田家は、東信濃随一の豪族、海野氏の一縁として、古くから東信の地に勢力を張ってきましたが、戦国時代に入り、

その巧な外交と戦略により勢力を拡大して行きます。

武田、上杉、徳川との間で、真田三代の城主がどのように生きたかは、大河ドラマにゆずるとして、ここでは、

真田本城跡を訪ねて、はるか戦国の世に、思いを馳せたいと思います。

道の駅に有る、真田家ゆかりの工房、売店です。

真田家本城の入り口に着きました。

シロツメグサの向こうには、上田の街並みが見えます。

天守閣のあった跡。

案外、こじんまりとしておりました。

高校時代の東海地区同窓生の集まりがあり、東信濃を旅してきました。

信州北國街道 海野宿がスタートです。

信州になぜ、北國街道があるのでしょう。

本来の北國街道は、中山道の鳥居本から(琵琶湖湖畔)、新潟までの街道です。

北陸地方と、善光寺平の交流、佐渡金山と江戸の物流を目的として、直江津宿から中山道追分宿を結んで作られたのが、信州北國街道でした。

加賀100万石の前田氏を始め、北陸の諸大名達も、この街道を通って、江戸の参勤交代を果たしておりました。

本街道は、 矢代の下で、千曲川を渡り、篠ノ井を経て犀川を渡って善光寺に下りますが、犀川の増水で、たびたび川止めが起こったため、千曲川の東岸沿いに牟礼まで行き、ここで千曲川をわたる、脇往還が設けられております。

海野宿は、当初、隣の田中宿の間宿として設けられましたが、寛保2年(1742)、烏帽子岳からの大洪水により、田中宿が、壊滅的な被害を受けたために、以後は、海野宿が、本陣として役割をはたして来ました。

明治以後は、街道としての役割を終えたため、宿場を利用した養蚕業が栄、商人たちは、財をなしました。

立派な卯建(うだつ)を上げた建物が目立ちます。

境内には、樹齢700年とも言われる、欅の樹があります。

木曽義仲は、治承4年(1180)9月7日、木曽において、平氏討伐の旗を上げますが、義仲が、最も頼りにしたのが、東信濃に勢力を張る、海野(うみの)幸親と海野氏につながる、望月氏の縁である、佐久の根井に勢力を構えていた、根井小弥太でした。

治承5年、いよいよ、機が熟したと感じた義仲は、自己の手勢(主に、東国武将)、海野氏の手勢、南信濃、佐久、上野(今の群馬)などの東国武将達を、海野氏の本拠地、白鳥河原に結集します。

集まった兵は、2000といわれておます。

義仲は、白鳥大明神に戦勝を祈願して、出兵しました。

以後の、義仲の働きは、歴史が語るとおりであります。