ツマグロヒョウモン(褄黒豹紋)はタテハチョウ科ヒョウモンチョウ属のチョウ。

ツマグロヒョウモン ♀

メスは前翅先端部の黒色がよく目立ちます。

ツマグロヒョウモン ♂

オスは後翅の外縁が黒くなっていることが特徴です。

アフリカ北東部からインド、インドシナ半島、オーストラリア、中国、朝鮮半島、日本までの熱帯・温帯域に広く分布する南方系の種類です。

日本では南西諸島、九州、四国、本州に生息します。本州では1980年代まで近畿地方以西でしか見られませんでしたが、徐々に生息域を北へと拡大。

1990年代以降には東海地方から関東地方南部、富山県・新潟県の平野部で観察されるようになりました。

群馬県内では、2000年に太田市で幼虫が初めて確認され、この頃から県内各地で目撃例が増加。現在では県内平野部で普通に見かけるようになっています。最近では尾瀬沼周辺でも成虫が目撃されているようです。

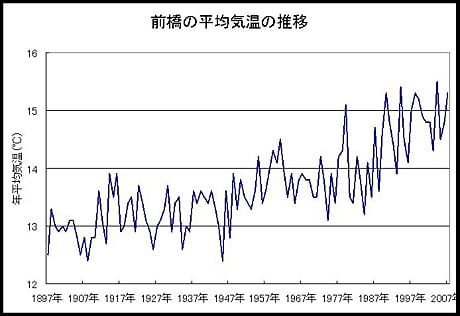

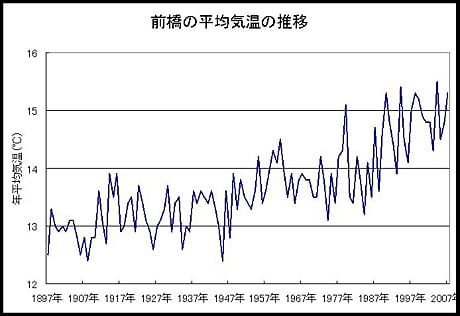

近年、このチョウが北へと分布を拡大している原因としては、地球温暖化による影響があげられます。確かに前橋の年平均気温を見ても、上昇の傾向があることが分かります。

(気象庁気象統計より作成)

しかし、ツマグロヒョウモン北上の理由は気温の上昇だけではありません。

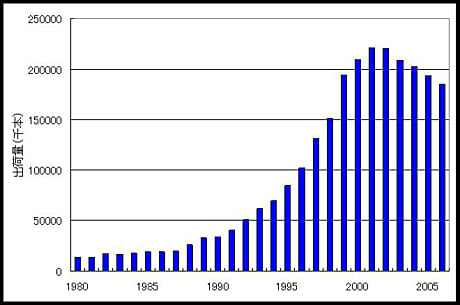

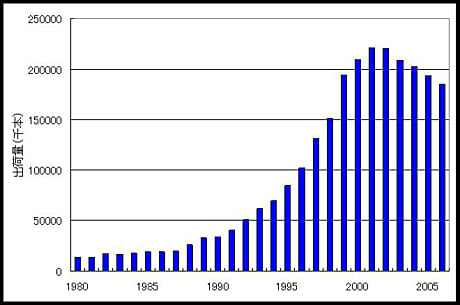

ツマグロヒョウモンの食草はスミレ科の植物。野生のスミレ類だけでなく、パンジーなどの園芸種も食べます。

花壇用苗パンジーの出荷量を見てみると、90年代に急増しています。

花壇苗用パンジー出荷量の推移

(農林水産省花き生産出荷統計より作成)

幼虫の餌となる植物が増えたこともツマグロヒョウモンの分布拡大に一役かっているのです。

さらにツマグロヒョウモンは繁殖力旺盛です。

日本のヒョウモンチョウ類のほとんどは年に1回しか世代交代しない1化性ですが、ツマグロヒョウモンは春から秋にかけて4、5回も成虫が現れる多化性です。

ツマグロヒョウモンのペア

環境の変化によって北へと分布を広げているツマグロヒョウモン。色鮮やかなこのチョウがヒラヒラと舞う姿は美しいですが、とちょっと複雑な気分・・・・。

ツマグロヒョウモン ♀

メスは前翅先端部の黒色がよく目立ちます。

ツマグロヒョウモン ♂

オスは後翅の外縁が黒くなっていることが特徴です。

アフリカ北東部からインド、インドシナ半島、オーストラリア、中国、朝鮮半島、日本までの熱帯・温帯域に広く分布する南方系の種類です。

日本では南西諸島、九州、四国、本州に生息します。本州では1980年代まで近畿地方以西でしか見られませんでしたが、徐々に生息域を北へと拡大。

1990年代以降には東海地方から関東地方南部、富山県・新潟県の平野部で観察されるようになりました。

群馬県内では、2000年に太田市で幼虫が初めて確認され、この頃から県内各地で目撃例が増加。現在では県内平野部で普通に見かけるようになっています。最近では尾瀬沼周辺でも成虫が目撃されているようです。

近年、このチョウが北へと分布を拡大している原因としては、地球温暖化による影響があげられます。確かに前橋の年平均気温を見ても、上昇の傾向があることが分かります。

(気象庁気象統計より作成)

しかし、ツマグロヒョウモン北上の理由は気温の上昇だけではありません。

ツマグロヒョウモンの食草はスミレ科の植物。野生のスミレ類だけでなく、パンジーなどの園芸種も食べます。

花壇用苗パンジーの出荷量を見てみると、90年代に急増しています。

花壇苗用パンジー出荷量の推移

(農林水産省花き生産出荷統計より作成)

幼虫の餌となる植物が増えたこともツマグロヒョウモンの分布拡大に一役かっているのです。

さらにツマグロヒョウモンは繁殖力旺盛です。

日本のヒョウモンチョウ類のほとんどは年に1回しか世代交代しない1化性ですが、ツマグロヒョウモンは春から秋にかけて4、5回も成虫が現れる多化性です。

ツマグロヒョウモンのペア

環境の変化によって北へと分布を広げているツマグロヒョウモン。色鮮やかなこのチョウがヒラヒラと舞う姿は美しいですが、とちょっと複雑な気分・・・・。