ハーイ!東海道四日市宿資料館の2回目でーす。館長の長谷川さんにはお世話になりました。ありがとうございました。下の文字をクリックしてみてください。ハイハイと納得ばかりしているタケちゃんでーす

「四日市にある日曜日にしか見れない資料館/東海道四日市宿資料館#02」 (youtube.com)

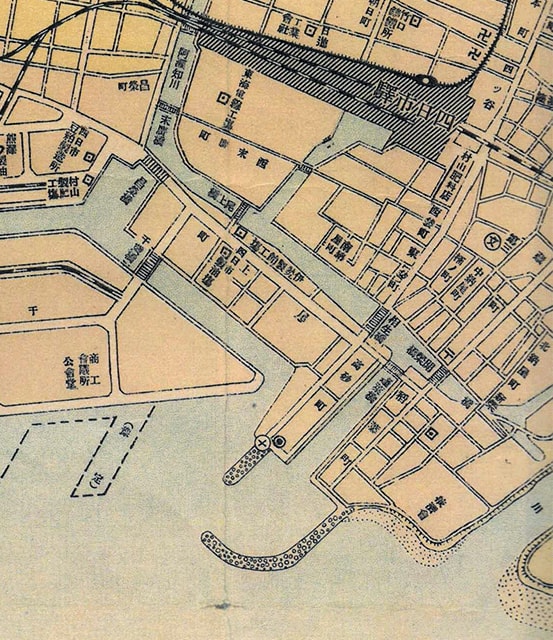

明治・尾上町、大正・末広町、昭和・千歳町と新四日市港の埋立て造成が、進んで行く。尾上町と千歳町の間の築港運河に架せられた千歳橋は、長さ32間、幅7間の鉄鋼橋で大正15年3月に竣工した市内最大の橋梁。昭和11年春、新港と千歳町の完成を祝った大博覧会の正面は千歳橋東詰めにできた。

文化展望四日市 第9号 椙山満著 四日市今昔 橋物語より

文化展望四日市 第9号 椙山満著 四日市今昔 橋物語より

千歳橋竣工が大正15年(昭和1年)国産博覧会は昭和11年3月25日より5月30日まで開かれました

千歳橋竣工が大正15年(昭和1年)国産博覧会は昭和11年3月25日より5月30日まで開かれました

千歳橋の正門の上から頭を出しているのは仏教館の大仏様

文化展望四日市 第9号 椙山満著 四日市今昔 橋物語より

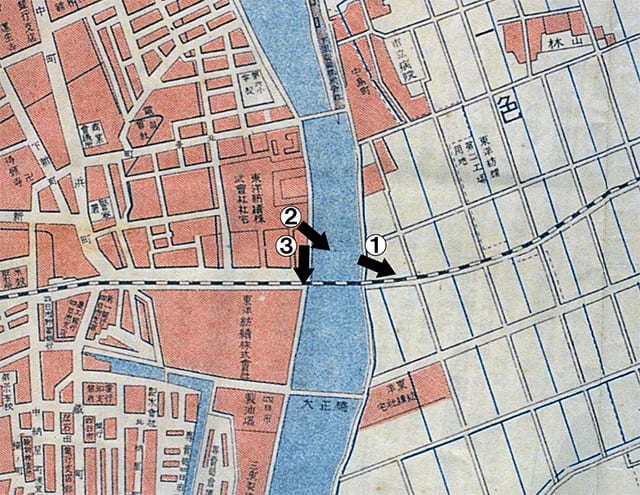

平成3年当時の千歳橋 この運河を北へ進むと旧四日市港へとつながる

平成3年当時の千歳橋 この運河を北へ進むと旧四日市港へとつながる

本町まちかど博物館の水谷宜夫様からお借りした 貴重な資料でゴザイマス 感謝!

昌栄橋北詰めに立つ稲葉翁象

昌栄橋北詰めに立つ稲葉翁象

泣く子も黙る?掖済会?

泣く子も黙る?掖済会? 遠景

遠景

①

① ②

② ③

③

平成3年

平成3年 昭和13年マップ

昭和13年マップ