前々回からの続きです。

お節介にも「オペラを好きになりましょうよ」と誘惑する内容の積りだが、はたしてどうだか(笑)。

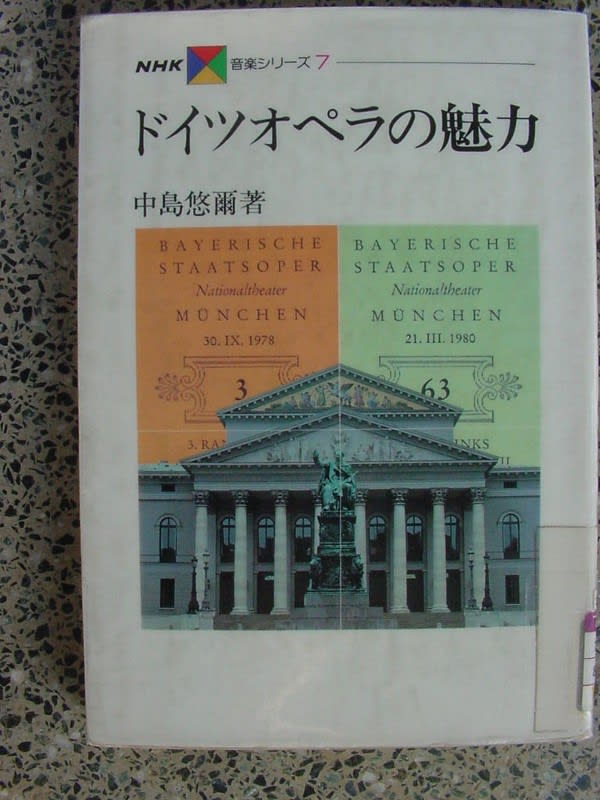

「ドイツオペラの魅力」(昭和56年、著者:中島悠爾氏、日本放送教会刊)では、オペラの特質について2点ほど述べられている。

☆ 演劇的な要素

オペラの特質の第一点は、演劇を通して、具体化された音楽を提供することにある。ドイツのソプラノ歌手エッダ・モーザー女史(1972年サバリッシュ盤:夜の女王)が自らの体験を踏まえて実に分かりやすい表現をしている。

「オペラには舞台装置があり、衣装があり、演技があり、共演者たちがあり、そして色彩豊かなオーケストラがあって、私の歌う内容は視覚的にも聴覚的にもリート(独唱用歌曲)に比べ、はるかに容易に聴衆に伝わっていきます。

いわば、オペラは自分の周りに既に半ば以上構築されている一つの世界の中で歌い、その世界を深めていけばよいので、リートよりはずっと楽です。」

☆ 人間の声という特質

第二点目は人間の声の特質である。声という音の素材はどんな楽器よりも直接的にはっきりと、また容易に人間のさまざまな感情を表現し得ることにある。

例えば舞台でヒロインが一人たたずむとき、あわただしく登場してくる人物に向かって「まあ、あなたでしたの」と発する、たった一言の中にはこのオペラの文脈に沿って、喜び、悲しみ、恥じらい、ためらい、皮肉、怒りなどごく微妙な心の表現が可能である。

これほどに直接的な感情の表現は人間の声以外のいかなる楽器にも不可能であり肉声という音素材の持つ簡単で直接的な効果、そしてそれを十二分に活用したオペラという形式はやはり最も分かり易く、身近で、一般にも親しみやすい音楽なのである。

オペラの特質は以上の二点に尽きるようだが、とりわけ重要な「人間の声」の機能についてさらに掘り下げてみよう。

楽器としての人間の声がいかに表現力に優れているかについてはもう「言わずもがな」だし、オーディオ愛好家の間でもシステムの良否を判断する際に「人間の声」が自然そのものに聴こえるかどうかということが第一の基準になっていることでもわかる。

オペラの筋書きに沿って展開する歌手たちの歌声にどんな喜びや憂い、そして思慮深さなどが宿っているかを類推するのもオペラを鑑賞する楽しみの一つだが、スピーカーだって「喜び型」「憂い型」「思慮深さ型」などいろいろあって楽しい。

我が家の例であえて言わせてもらえれば「喜び型」がJBL、「憂い型」がワーフェデール、「思慮深さ型」がグッドマンで、駆動するアンプ次第でそれぞれ演出するのも楽しい。

そして、人間の発声の仕組みをオーディオ機器の終末点として音質に決定的な影響力を有しているスピーカー(以下、SPと言う)に例えてみると、

さしずめ人間の喉頭の中央部にある声帯がSPユニットに該当し、肺などの内臓部分がSPユニットを包み込むボックスと考えると決して無理な話ではなさそうだ。

多大の声量を必要とするバス(低音)歌手を例にとると、まずほとんどといっていいほど太い喉首と大きな胸板を有し、いかにも肺活量が優れていそうなのもこれで納得がいく。

いずれにしても、オペラがレパートリーに入るとたとえ台詞の意味が多少分からなくても音楽の楽しみ方がきっと倍増することだろう。

ただし、オペラを本格的に鑑賞しようとしたらオーディオ・システムにもそれなりの配慮が必要のようだ。

周波数的にいえば中高音域に比べて低音域が圧倒的に優位になる世界である。

たとえばタンノイ・オートグラフを愛好していた作家の五味康祐さん(故人)が「我が家のオートグラフはワーグナーを聴くためにある」といった趣旨のことを著書の中で述べられていたが、あの深々とした低音なら大いに説得力がある。

ただし、個人的な意見としてだがオートグラフの低音域はけっして質がいいとは思わないし、タンノイさんの「HPD型」以降の低音域は総じて嫌いなので我が家のウェストミンスターも思い切って改造したわけだが、「雄大」というだけでオペラに気持ちよく溶け込んでいけるのがどうも不思議。

どうやらオペラにはファンダメンタルな弦のユニゾンが必須のようなのだ。

愛用している中小型のフルレンジ「LE8T」とか「AXIOM80」がちっともお呼びではないのがとても寂しい(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →