今朝がた起床したときの室温はなんと13度だった(15日)。ちょっと前までは19度だったので急激にダウンしたことになる。

起床時の室温が18度以下だと病気になる確率が高くなるとテレビの健康番組で言ってたのでお互いに用心しましょうねえ。

さて、ときどき、このブログの読者の中で「真空管派」は、いったいどのくらいいるんだろうと思うことがある。

ちなみに自分が付き合ってきた、あるいは進行形の仲間のうち確率的にみて10人中9人までは真空管派である。圧倒的な割合を誇っている。

残る一人にしても使っているスピーカーが低インピーダンスなので仕方なくTRアンプ(マーク・レヴィンソン)を使っているけれど、我が家の音を聴きながら「倍音成分の瑞々しさについてはとても敵わないなあ」と、慨嘆される。

「それほど仰るのなら真空管アンプにしましょうよ」と勧めるのだが、スピーカー自体の魅力というのか、愛着の方が強いようで頑として代えようとはなさらない。それはそれで結構なことだ(笑)。

何が言いたいのかといえば、何ごとも最後は「スピーカー」次第でいろいろ決まってくるということ。

そういうことを前提にしながら、以下述べてみることにしよう。

このほど、図書館から次の本を借りる機会があった。

筆者は「真空管愛好派」として有名な「大橋 慎」氏。キット販売で知られる「サンバレー」の社長さんといった方が通りがいいかもしれない。

オーディオ仲間からも好意的な”噂”の方は常々聞かされている。

ざっと目を通してみたが、これから真空管アンプを使ってみようかと思う方には入門書としてとてもふさわしい本だと思った。

たとえば、質疑応答方式も含まれていて非常にわかりやすく、一例を挙げてみよう。

「プリアンプとパワーアンプ、どっちの方が音は変わる?」

解答は少々長くなるがこうである。

「これは当然ながらどちらも音が変わります。しかしながら、まず選ぶのであればパワーアンプだというのが私の考えです。

お客様から「真空管アンプのことをこれから知りたい。使ってみたい」というお問い合わせがあった場合に、私が必ずお聞きするのは「どんなスピーカーをお使いですか?」ということなんですね。

これはつまりスピーカーが決まっていないお客様に最適な真空管アンプを勧めることは極めて難しいということです。

お客様が使っている、あるいは使いたいと思っているスピーカー、聴く音楽のジャンル、音量、部屋のサイズが分かってこそ、選ばれるパワーアンプ=エンジンが決まってきます。

クルマのデザインでいえばこれくらいの大きさで、何人乗りで、だったら〇リッターのエンジンが必要だよね」というようなことですね。

スピーカーはクルマでいえばシャーシサイズ、車格を決める一番重要な要素なのです。そして、そのスピーカーを一番良い状態で駆動するためのエンジンがパワーアンプということになります。

そして、車格とエンジンによって選ばれるトランスミッション=プリアンプもまた変わってきます。

あるいは皆さんがジャズファンなのかクラシックファンなのか、お好きな音楽ジャンルによっても望ましいプリアンプは変わってきます。

クルマでいえば1速、2速の「グーン」という加速感を求めるのか?あるいは3速、4速のゆったりしたスケール感を求めるのか。

前者であれば多極管のアンプになってくるでしょうし、ゆったりした、くつろいだリラックス感を求める後者であれば三極管になってきます。

ですから「どっちの方が音が変わる?」と問われれば「どちらも変わる」というのが答えなのですが、まず選ぶべきはパワーアンプです。

そしてスピーカーとパワーアンプのマッチングからプリアンプが決まってくるという順序が間違いのないパワーアンプ選びと言えるでしょう。~以下略~」

以上のとおりだが、アンプとスピーカーの関係をクルマにたとえてあってとても判りやすい。1,2速の加速感は言い換えると「トルク」というわけですか。

「三極管」と「多極管」の違いについて「トルクが欲しければ多極管、スピードが欲しければ三極管」という考え方に改めて興味を惹かれた。

言い換えると、現在、出力管の世界で一番もてはやされているのは周知のとおり「三極管」だが、けっして万能ではないようですよ(笑)。

つまり「シングル型式の三極管にトルク感を求めるのは無い物ねだり」というわけで、実は我が家のアンプでも思い当たる節があるのである。

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

非常に珍しいジャズ・ボーカルのCDが手に入ったので「聴いてみませんか」と、メル友の「M」さん(関西地方)に送付したところ次のような返信があった。

ちなみに、Mさんは10年ほど前に2泊3日の日程で我が家に試聴にお見えになった方である。

「CD早速に拝聴しました。やはり亡くなられて20年経っても取り上げられるだけの実力派ですね!

ノイマンのマイクが彼女の歌声を気持ち良さ気に反応しているようです。

ところで、このCDはHQCDですが、製法に更に改良を施したUHQCDはご存知でしょうか?

材料に光硬化材を使用したのがミソなのです。

〇〇さんがよく試聴に登場させているベルディのマクベスのUHQCD化ですが、お送りしてみましょうか?違いがどれほどなのか、興味があります。

ついでに、イングリット・ヘブラーの若かりし頃1963~1967年のモーツアルトのピアノソナタ、最晩年1986~1991年録音モーツアルトのピアノソナタ以上、3セットをお送りするのは、ご迷惑でしょうか?

じつは、ピリスのモーツアルトのピアノソナタ全集を聴きたく返送時にお願いしたいのです。」

そこで、こう返信した。

「迷惑なんてとんでもないです!楽しみにお待ちします。返送時のピリスの件については承知いたしました」

すると追伸があった。

「梱包に空間があり、勝手にワーグナーとブルックナーを追加しました。ワグナーの「さまよえるオランダ人」が良い録音とおもい同梱しました。ブルックナーは改めてDECCAの録音技術に感服しましたので同梱しました。」

程なく、我が家に到着した。

今回の試聴ポイントは3点ある。

1 へブラ―女史、ピリス女史、グールドの三者の「ピアノ・ソナタ」(モーツァルト)の聴き比べ

2 歌劇「マクベス」(ヴェルディ)のCDとUHQCDの聴き比べ

3 聴き慣れない「ルドルフ・ショック」(ドイツ:テノール)の10枚のCDと「ブルックナー」全集の試聴

まずは1から。

モーツァルトのピアノ・ソナタについてはおそらく自分ほど聴きこんだ人間は世界中でもそうそうおるまいと自負している。

こんこんと泉から湧き出る水のごとく、ぼそぼそと呟きつづけるモーツァルトの「独り言」に「そうか、そうか」と、ひたすら付き合って孤独な魂を癒してきた。

6種類のCDのうち、若い時分は「グールド」を集中的に、晩年になると「ピリス」へと移行したが、不思議なことに定評のある「イングリット・ヘブラー」女史の演奏は、これまでまったく縁が無かったというのが正直なところ。

けっして忌避したわけではないので、今回は彼女の「1960年代」と「1980年代」の2種類の演奏を聴けるのはメチャ楽しみ~。

ただし、グールドを例に挙げると、バッハの「ゴールドベルク変奏曲」について、1955年版と1980年版の2種類の演奏があるが玄人筋の評価が高いのは若いときに録音した1955年版の方である。

1980年版については「功成り、名を遂げた人間の奇妙な落ち着きがあって覇気に乏しい」との評がある。

自分に言わせると、まるで難癖としかいいようがないが(笑)、ヘブラー女史の場合はいったいどうなんだろうかと興味は尽きない。

それを含めて、さあ、いよいよ三つ巴の空中戦だ。

偉大な演奏家たちに大いなる敬意を表して「斎戒沐浴」の精神で、じっくりと耳を傾けた。

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「タンノイ」といえば英国を代表するクラシック向きのスピーカーとしてよく知られていますよね。

もし知らない方がいるとすれば、それはこの世界では「潜(もぐ)り」です(笑)。

日本でも根強い人気があって、クラシック・ファンであれば購入時に候補として一度は俎上に乗せると言っても過言ではあるまい。

自分もその例に漏れない。しかし、実際に購入してはみたものの、そのタンノイさんに不満を感じだしたのにそれほど時間はかからなかった。

なにしろ低音域はボンヤリしているし、グッドマン系に比べると中高音域はやたらに硬いしヴァイオリンの音色もイマイチ。

まあ、人それぞれだけどね(笑)。

オーディオに限っては思い切った「行動派」なので、ボックスだけは少しの改良に留めてそのまま活用することにし、中身のユニットについてはそっくり入れ替えた。

ただし、黙っておけばいいものをときどきブログでタンノイさんの否定的な面を強調したりするもんだから、途端に該当記事の「共感バナー」のアクセスが減少気味になるのに気付いている(笑)。

このブログの読者の中には「タンノイ使用者」が多い現実に改めて気付かされるが、何といっても(このブログの)取り柄は「自分の思ったままに書く」ことだけなので怯むつもりはまったくない。

とはいえ、「雉も鳴かずば撃たれまいに」の感はたしかにある(笑)。

そういう状況のもとで、ずっと昔のタンノイさんのモデルについてはある種の憧憬をいまだに持っている。

たとえばユニットにとって一番大切な「マグネット」でいえば「シルヴァー」「レッド」「ゴールド」あたりのもので、とても透明感に優れ、しなやかな中低音域に恵まれているのが素敵。

お値段次第によって”あわよくば手に入れたい”という色気はまだ捨て切れていない。

そういう中、このほど興味深い出品物が二つあった。

まずは、箱の方から。

解説には、「タンノイ 12インチ用 オートグラフエンクロージャ Utopia製 ペア の出品です。同時出品しておりますモニターシルバーを取り付けていたエンクロージャです。ユートピア社により、オリジナルを忠実に12インチ用にスケールダウンされたものです。」

素人の工作ではまず無理ともいえる豪華な箱に大いに食指をそそられる。

そして、中に容れる肝心のユニットはもはや幻の存在とも言っていい「モニター・シルヴァー」である。

解説では、「タンノイ モニターシルバー 12インチ LSU/HF/12L ペア の出品です。センターキャップが装着されていないので、おそらく希少な初期型のユニットかと思います。

コーン紙の状態は、撚れやピンホールも無く良い状態かと思います。出品に当たり、音出し確認を行いましたが、ビビリも無く問題の無いことを確認しました。ネットワークはおそらくオリジナルと思われます(購入時に販売店より聞いています)が、カバーの欠品と当方の浅学のため断言出来ません。」

ちなみに、口径38センチの「モニターシルヴァー」と「コーナーヨーク」(オリジナル)の箱のセットを持っている知人の話によるとペアで「180万円」で手に入れたとのことだった。

今回は口径「12インチ」(30センチ)だから、やや小ぶりになるが自分の好みでは「38センチ」よりも「口径30センチ」の方がスケール感では劣るものの音声信号に対する応答性に関しては上。

したがって願ったりかなったりの出品物だが、スペースの関係で箱の方はちょっと厳しい。

問題はユニットである。最後まで注目していたところ、最終落札価格は「601、000円」(10日夜)なり。

ちなみに箱の方は「102,000円」だった。合計すると「703,00円」になる。安ッ!

「ウェストミンスター」を持ってなければ参戦したんだけどなあ(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「明日、午後1時過ぎにオークションの落札代金を持って行きますが、ご都合はいかがでしょうか。ついでに1時間ばかり聴かせていただけるといいんですけど」と、オーディオ仲間から連絡があった。

「結構ですよ。あっ、ついでに余ったプリアンプが1台ありますのでオークションに出品してもらえませんか。持ち帰っていただくとありがたいんですが・・」と、自分。

「ハイ、いいですよ」

説明しよう。

まず、オークションの落札代金というのはソニー製の「サブウーファー」のことで、「AXIOM80」の低音域を補う使い方をしていたのだが、「ARU」(背圧調整器)の見直しをしたおかげで低音域の不足感が無くなり、不要になったので委託出品したもの。

使いやすいし、お値段も随分安くてお買い得品だったと今でも思っている。

次にオークションに出す予定のプリアンプだが、さっそく午前中に調整で大忙し。なにしろ音が出なかったりノイズがあるプリアンプを出品するわけにはいかない。

これはクリスキットの真空管式プリアンプで一番音が良いとされている「マークⅥ」である。オーディオ仲間から譲ってもらい、大いに気に入ったのでスペアとしてオークションでもう1台買い求めて2台所持していた。

音質を改善するために不要なテープの再生・録音回路などを外しているので一層「音」がいい(と思う)。

ところが、このところDAコンバーターからパワーアンプに直結使用しているのでプリアンプが不要になってしまい、とりあえず1台だけ残しておけば大丈夫だろう、というわけ。

さっそく「音出し」テストのためプリアンプの天板を外して適合した真空管を6本挿し込んだ。

まずフォノ部がお馴染みの「12AU7×3本」の構成で、国産の無難な東芝製を使った。そしてフラット部は「12AU7×2本+12AX7×1本」の構成で、これまた東芝製を使用。

日本製だけあって故障が少ないし、それほど高価でもないしオークション用として無難な選択だと思いますよ(笑)。

さあ、1年以上直し込んでいたので無事音が出てくれるといいのだが、と不安な気持ちでスイッチオン。

すると、なかなか「いい音」じゃないか!(笑)

プリアンプ抜きの音と比べて音の透明度はやや落ちるものの力感はむしろ上回る勢いで、プラス面とマイナス面とを合わせるとゼロに等しく、「透明度と力感のどちらを選択する?」と、目の前に刃の切っ先を突き付けられるような思いがした。

こればかりは音楽ソースやその日の気分次第にも左右されるが、この時は「力感」の方に傾いた。当分の間プリアンプを経由して鳴らしてみることにしよう。

そういうわけで、こんなに「いい音」のするプリアンプをオークションに出品するなんて”もったいない”のでヤーメタ(笑)。

プリアンプ騒動が一段落して昼食後に仲間たち(2名)がきっかり1時にお見えになった。

開口一番「オークションにお願いしようとしていたプリアンプですが実験したところ、想像以上に”いい音”が出たので止めておきます。これほどのプリアンプを見ず知らずの人間の手に渡すのは忍びないです」

「アハハ・・・」と、仲間。

この日は次の予定があるとかで、時間が限られており2台のスピーカーだけ聴いていただいた。お二人とも大のレコード愛好家である。

まず「ウェストミンスター」(改)で「悲愴」(チャイコフスキー:シノーポリ指揮)の第4楽章を。

駆動するアンプは「PP5/400シングル」アンプで、「dCS」(イギリス製)のDAコンバーター(エルガー・プラス)から直結。

「エルガー・プラス」は出力電圧がメチャ高いので、プリアンプ無しでも十分いける。

この「エルガー・プラス」はデジタル史では、まるで旧石器時代の遺物のような存在だが、デジタル変換後のオペアンプあたりに相当質のいいものを使っているとみえて、今でも近代のデジタル機器と比べて総合力では十分伍していけると思っている。

「悲愴」は去る2日の試聴会以来、大いに気に入って毎日鑑賞しているが重厚な弦のユニゾンと高らかな金管楽器の出番に対して「ウェストミンスター」(改)が見事に応えてくれている(積り)(笑)。

仲間内からも特に異論が出なかった。これはたいへん珍しいこと!

次に、こじんまりとした3ウェイシステムに移った。

低音域(~500ヘルツ)がグッドマンの「AXIOM150マークⅡ」、中音域(500~4000ヘルツ)がテクニクスの「スコーカー」、そして高音域(4000ヘルツ~)がワーフェデールの「スーパー3」(アルニコ・マグネット)という組み合わせ。

ブルーレイ・レコーダーのHDDに取り込んだ曲目をジャズから歌謡曲まで次から次に10曲ぐらい聴いていただいたが、これについても特段の異論無し。

まあ、「首尾よくいった」というところでしょうか(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

先日(11月7日)の「読売新聞」の「編集手帳」(一面下段)に次のような記事があった。秋も終わりにさしかかる今時分の描写として掲げられていた。

「夏目漱石「三四郎」で三四郎がほのかに恋心を寄せる美彌子(みやこ)に出会う場面は、美しい描写で知られている。

<上から桜の葉が時々落ちてくる。その一つがバスケットの蓋の上に載った。乗ったと思うちに吹かれていった。風が女を包んだ。女は秋の中に立っている>」

秋の深まりとともに風の強い日が多くなる。

作家の村上春樹さんは「この世には2種類の人間がいます」と宣うた。「”カラマーゾフの兄弟”を読んだことのある人間とそうでない人間です」。

さしずめ、夏目漱石の「三四郎」も同様に、読破した人間とそうでない人間とでは「多感な青春時代を送ったかどうか」の分かれ目のような気がしている。

いずれにしても、何だか美しい一幅の絵を見ているような文章なので、つい、以前のブログを思い出してしまった。

そういうわけで性懲りもなく再掲させてもらいましょう(笑)。

題して「いい文章」とは。ちょっと長くなるのでお暇な方だけどうぞ。

「上手いか、下手か」は別にして「書くこと」にはあまり苦にならないが、もっと“上手くなりたい”という気持ちは常に持っている。

「自分が考え、伝えたい意味をもっと的確に読者に届けたい」というのがその理由だが、そういう人間にとって格好の本があった。

2週間に1度くらいのペースで2か所の図書館通いを続けているがなかなか「これは」という本に出くわさないが、久しぶりに感銘を受けた本に出会った。

著者は現役の高校教師(「国語」)だそうだが、この内容は音楽鑑賞にも十分通用する話なので紹介してみよう。いつものブログよりもちょっと長くなるが最後まで付き合ってくださいね~。

まず冒頭、或る友人女性から著者に対する問いかけが紹介される。

「中学校の卒業式の日、担任の先生が教室でギターの弾き語りをしてくれた。それが「神田川」(1972年、かぐや姫)だった。歌い終わると、最後の歌詞の意味が分かるかとクラスに問いかけ、誰も答えられないのを見て、その男の先生がこういった。

“あと10年もすれば分かる日が来るだろう。これは人生の宿題にしておく。”」

その最後の歌詞とはこうである。

「若かったあの頃 何も怖くなかった ただ貴方のやさしさが 怖かった」

つまり友人女性から「“貴方のやさしさがナゼ怖かったのか”という意味が今になってもよく分からないから教えてほしい。貴方は国語教師だから分かるでしょう」というわけである。

歌詞の全体を紹介しておかないとフェアではないので、ちょっと長くなるが次のとおり。

「貴方はもう忘れたかしら 赤い手ぬぐいマフラーにして 二人で行った横丁の風呂屋 一緒に出ようねって 言ったのに いつも私が待たされた 洗い髪がしんまで冷えて 小さな石鹸カタカタ鳴った 貴方は私の身体を抱いて 冷たいねって言ったのよ 若かったあの頃 何も怖くなかった ただ貴方のやさしさが 怖かった」

いろんな答えを紹介するものの、どうしても満足できる答えに行き着かない。

とうとう白旗を掲げた著者だが、意外にも同僚の数学教師から次のような解答が導かれる。

この女性は彼との同棲生活に多少の不安を持っています。悪い人間ではありませんが、理想や夢ばかり追って地に足がついていないような、まあ、男はみなそうですが、そういう人間として彼を見ている。もしかしたら別れることを考えていたのかもしれません。

ところが、彼がときどき見せる優しさに触れると、その決意はたちまち揺らいで、またしても彼の胸の中に包み込まれてしまう。コントロールが利かなくなるのです。

神田川は学園紛争全盛の時代を回顧した歌です。当時は親も教師も警察も怖くはなかった。強く出てきたら強くやり返せばよかった。しかし彼は違います。ここというところで優しく接してくるのです。

それは無意識のものでしょうがその優しさを前にすると、彼女は険を削がれ無防備になってしまう。自身が操縦不能になってしまうのです。だから、彼の優しさだけが怖かったのです。」

模範解答があるわけではないが、“大人の知恵が盛り込まれている”この解釈こそが正しいと著者は確信する。この新解釈を友人女性に告げると、大いに納得した様子だったが、こうも言った。

「ほんとうは作者に正解が聞けるといいんだけどね」

実はここからがこのブログのポイントになるのだが、著者に言わせると「それはちょっと違う!」

「作者に正解を聞いてもあまり期待できません。理由は簡単です。作者が自分の思いを正確に表現できているとは限らないからです。正解は作者の頭の中にあるのではなく表現の中にこそあります。問うべきは書き手はどういうつもりで書いたかではなく、どう読めるかです。“読み”は文字どおり読み手が主導するものなのです。」

まさに、これはクラシック音楽にも十分通用する話ではあるまいか。

古来、作曲家が残した「楽譜」の解釈をめぐって沢山の指揮者や演奏家たちが独自の読みを行ってきた。たとえば同じ「運命」(ベートーヴェン)をとってみても星の数ほど演奏の違いがあり、演奏時間だって長いのから短いのまで千差万別である。

「いったいどの演奏が正しいことやら。さぞかしベートーヴェンが生きていたらぜひ訊いてみたいものだが」と思ったことのあるクラシックファンはきっと“ごまんと”いるに違いない。

今になってみると、楽譜は作曲家の手を離れて独り歩きをしていることが分かる。いろんな「読み方」があっても当然で、どれが正しいとか正しくないとか、それは鑑賞者自身の手に委ねられているのだ。

卑近な例だが、いつぞやのブログでも紹介したように「吉田拓郎」が作曲した「襟裳岬」が作曲家のイメージとはまったくかけ離れた形で歌手の「森進一」用に編曲されたが、初めはその変わり様にビックリしたものの、そのうちこれはこれで自分の意図した「襟裳岬」ではないかと思うようになった、とテレビで語っていたが、このことをよく物語っている。

地下に眠っている大作曲家たちも現代の数ある演奏の中には自分の意図しない演奏があったりしてさぞやビックリしていることだろうが、おそらく全否定まではしないような気がするがどうだろうか。

最後に本書の中で、「いい文章」というのが紹介してあった。ちょっと長くなるが紹介しよう。

「1943年初め、中国戦線に展開していた支那派遣軍工兵第116連隊の私たちの小隊に、武岡吉平という少尉が隊長として赴任した。早稲田大理工科から工兵学校を出たインテリ少尉は、教範通りの生真面目な統率で、号令たるや、まるで迫力がない。

工兵の任務は各種土木作業が主であり、力があって気の荒い兵が多い。統率する少尉の心労は目に見えていた。1944年夏、湘桂作戦の衛陽の戦いで、敵のトーチカ爆破の命令が我が小隊に下った。生きて帰れぬ決死隊である。指揮官は部下に命じればよいのだが、武岡少尉は自ら任を買い、兵4人を連れて出て行った。やがて大きな爆発音がした。突撃する歩兵の喚声が聞えた。爆発は成功したのだ。

決死隊5人は帰ったが、少尉だけが片耳を飛ばされ顔面血まみれだった。なんと少尉が先頭を走っていたという。戦後30年たった戦友会で武岡少尉に再会した。戦中と同じ誠実な顔をされていた。大手製鉄会社で活躍、常務となって間もなく亡くなった。」

さて、これがなぜ「いい文章」なのか、分かる方は相当の「読み手」といっていい。

解答から言うと「書かずともよいことを、ちゃんと書かずにいるからいい」のだそうだ。

たとえば、「なんと、少尉が先頭を走っていたという。」のあとに何もない。結びの部分にも「戦中と同じ誠実な顔をされていた。」とあるだけで、余計な賛辞がない。

つまり「書くことよりも書かないことの方が難しい。」

このパラドックスを前にして、しばし考え込んでしまった。

どうやら「読み手が想像の世界に遊ぶ余地を残している膨らみのある文章こそいい文章」のようである。(201頁)

しかし、こればかりは「書く力」と「読む力」の共同作業になるので簡単なことのように見えてとても難しい。少なくとも自分には無理ですね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

「同級生の方たちとの懇親、楽しそうですね。ブログが一日お休みになったのは、二日酔いのせいだろうと勝手に確定させていました(笑)

いつもメールありがとうございます。

まず前段について述べてみましょう。メールに応じて「ですます」調で行きます。

学校時代の同級生たちとはずっと付き合いが長いのですが、翻ってオーディオ関連の交友となると実はどうもあまり長続きしないようなのです(笑)。

差し障りがあるのであまり詳しくは書けませんが、一時往来が激しかったのに今ではサッパリという方々が片手の指にあまるほどいらっしゃいます。

何故かな?

自分には性格的に多少「偏屈」なところがあるのを自覚していますが、どうもそればかりではなさそうです。

やはりオーディオとか音質に対する意見の食い違いがあったりして、それをあからさまに口に出すわけにもいかず腹の中でぐっと我慢をする、そういうことが積もり積もってストレスが溜まっていき、次第に疎遠になる、こういうことではないでしょうか。

もちろん、片方だけでなくお互いにそう思っているからこそ、磁石のマイナス同士が反発するような状況に陥っていきます。

オーディオが、たかが趣味の世界として簡単に片付けられるレベルではなく、人生のレーゾン・デートルとして大切になればなるほど、そういう危険性を孕んでいる気がしてなりません。

そういう経験をお持ちの方はおりませんかね・・。

我が家のオーディオの歴史といえば、ある意味では「交友の歴史」とも言えるもので、その時々の方たちから強い影響を受けており、そういう礎のもとに現在の「音」が築き上げられていて、いわばお師匠さんですね。

そういうわけで、もしこのブログをお読みでしたら、そう頑なにならずに気軽に連絡してくださいな。ラグビーでいう「ノーサイド」の精神で行きましょうや(笑)。

次にJBLが「引き立て役」として、さらには「憎からず」というご指摘の点について述べてみよう。

いかにもチャンデバで3ウェイのJBLシステムを愉しんでおられる「I」さんらしいご質問です。

「クラシック愛好家がなぜJBLを使っているの?」

自分ではまったくそういう意識がありませんでしたが、いざ指摘を受けてみるとたしかに変ですよね(笑)。

周知のとおり「JBL」はアメリカ産だし世間一般的に「ジャズ」向きとされているスピーカー(以下「SP」)だし、クラシック向きのSPはほかにもたくさんあるのにどうして。

その疑問に対して、思いつくままに箇条書きしてましょう。

✰ 総じてJBLは能率の高いユニットが多くて使いやすい。我が家のように小出力の真空管アンプ愛好家にとっては大いに助かる

✰ 音声信号に対する応答性が早く、音質に「澄み切った秋の青空」のようなスカッとした爽快感がある

✰ 日頃から穏やかな英国系のユニットを使っていると、ときどき気分転換して破目を外したくなる

✰ 弦楽器はある程度「目を瞑る」としても、ボーカル、ピアノ、管楽器系となると非常に捨て難い味がある

✰ 市場に出回っている機器が多いので比較的簡単に入手できる

とまあ、こういったところでしょうか。

そういうわけで、我が家ではJBLは「引き立て役」どころか中心的なメンバーとしての位置づけですのでどうかご安心ください。

しかし、これは「答え」になっていますかね(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

前々回からの続きです。

真空管アンプづくりを始めて60年になろうかという超ベテランの「M」さん(熊本県)がテレビで紹介されていた。

それによると、回路設計を含めて1台当たり2週間ほどで完成とのことで、「使う部品によって音が微妙に変わります。測定器で測れない音色や透明度は自分の耳で確かめるしかありません。」とのことで、これまで500台以上の製作を誇る。

「全国各地から問い合わせがあり、どんなアンプが来ても分かるし、直せます」と息子さん。

ところが、ご本人はいたって謙虚に「ほんとうに求めている音にはまだ到達できていません。究極の目的はいかに音楽を音楽らしく聴けるか、それを真空管を使ってどこまで追求できるかということです。」

「いつまでアンプを作り続けますか?」の問いに対して、「死ぬまでと、言いたいところですが、ま、時間と頭と体が許す限りそうありたいですね。」

見るからに好々爺といった感じの方でお人柄の程が偲ばれるが、朝からとても清々しい気持ちになれた番組だった。

「ほんとうに求めている音にはまだ到達できていない」とはとても印象的な言葉だが、まあ、それだけ欲が深いというのか、奥が深いというのか、これが「真空管アンプ・ビルダーの業(ごう)」というものかもしれないと、つくづく思った。

上達すればするほど現状に満足できなくなる、あの江戸時代の浮世絵師「葛飾北斎」(享年88歳)がそうですね。

臨終の間際に「天があと10年、命を長らえさせてくれたら本物の絵師になれたのに・・」あの天才と称された葛飾翁にしてこの言葉ですよ!

真空管アンプの深遠な世界に思いを馳せると、おそらく「永久に到達できない」というのが真理だろう。

さて、我が家にお見えになったお客さんの話に戻ろう。歩いて20秒ほどの所にお住いの「MI」さんである。

始めに聴いていただいたのは画像付きの音楽が分かりやすいだろうと、テレビに録画しておいたモーツァルトの「ヴァイオリン協奏曲」(ムター)だったが、イマイチ気乗り薄のご様子だったので、今度はアルフレッドハウゼ楽団の「タンゴ」に移った。

そして、とうとう遠慮がちに口にされたのが「幼い頃にラジオで親しんだ美空ひばりの古い唄を聴かせていただけませんか」。

「えっ・・・、大丈夫ですよ。私もひばりの大ファンです。」

CD3枚組の「美空ひばりオリジナルベスト50」から、「東京キッド」「ひばりの花売り娘」「悲しき口笛」「リンゴ追分」「港町13番地・・・・。

何せ戦後すぐの録音なのでジャりジャリとノイズがして聴くに堪えないが、このくらいのことで「美空ひばり」の魅力が失せることはない。 MIさん、大喜び~。

そこで、スピーカーの聴き比べをやってみた。

我が家で唯一の大型スピーカー「ウェストミンスター(改)」と一番コンパクトな「LE8T」の一騎打ち。

聴き終わった後で「どうでしたか?」。

「オーケストラなどには大型スピーカーが合うのでしょうが、私はこちら(LE8T)の方が音のフォーカスが合っているような気がして好きです。」

素人さんの耳は素直で怖い!

80歳を越える“おじいちゃん”のコメントにしばし茫然~(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

前々回からの続きです。

お節介にも「オペラを好きになりましょうよ」と誘惑する内容の積りだが、はたしてどうだか(笑)。

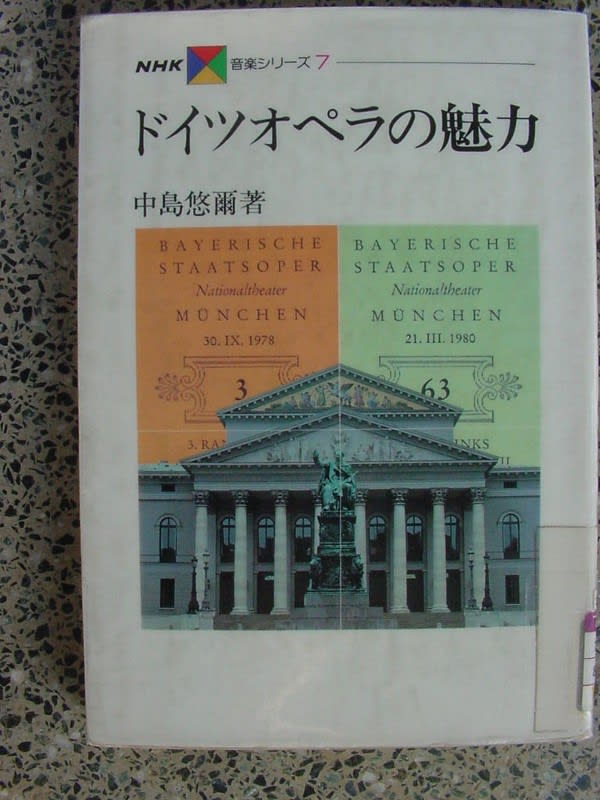

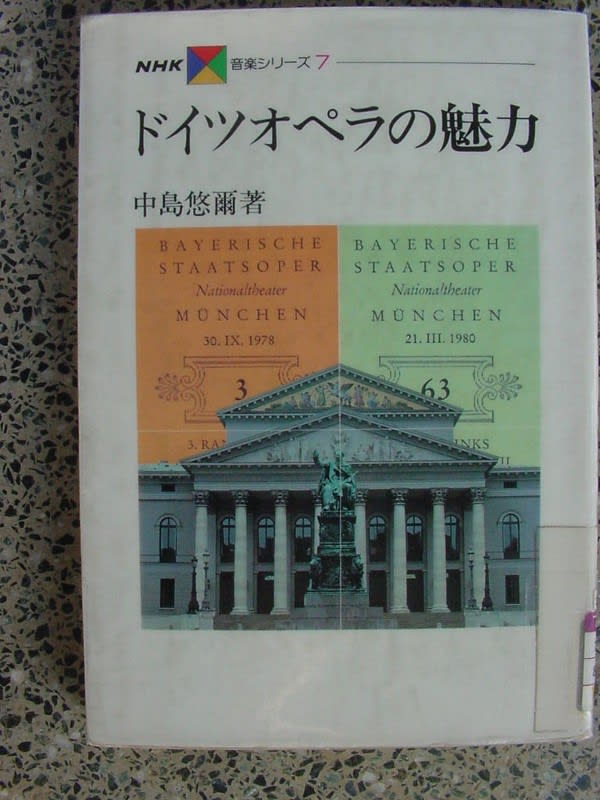

「ドイツオペラの魅力」(昭和56年、著者:中島悠爾氏、日本放送教会刊)では、オペラの特質について2点ほど述べられている。

☆ 演劇的な要素

オペラの特質の第一点は、演劇を通して、具体化された音楽を提供することにある。ドイツのソプラノ歌手エッダ・モーザー女史(1972年サバリッシュ盤:夜の女王)が自らの体験を踏まえて実に分かりやすい表現をしている。

「オペラには舞台装置があり、衣装があり、演技があり、共演者たちがあり、そして色彩豊かなオーケストラがあって、私の歌う内容は視覚的にも聴覚的にもリート(独唱用歌曲)に比べ、はるかに容易に聴衆に伝わっていきます。

いわば、オペラは自分の周りに既に半ば以上構築されている一つの世界の中で歌い、その世界を深めていけばよいので、リートよりはずっと楽です。」

☆ 人間の声という特質

第二点目は人間の声の特質である。声という音の素材はどんな楽器よりも直接的にはっきりと、また容易に人間のさまざまな感情を表現し得ることにある。

例えば舞台でヒロインが一人たたずむとき、あわただしく登場してくる人物に向かって「まあ、あなたでしたの」と発する、たった一言の中にはこのオペラの文脈に沿って、喜び、悲しみ、恥じらい、ためらい、皮肉、怒りなどごく微妙な心の表現が可能である。

これほどに直接的な感情の表現は人間の声以外のいかなる楽器にも不可能であり肉声という音素材の持つ簡単で直接的な効果、そしてそれを十二分に活用したオペラという形式はやはり最も分かり易く、身近で、一般にも親しみやすい音楽なのである。

オペラの特質は以上の二点に尽きるようだが、とりわけ重要な「人間の声」の機能についてさらに掘り下げてみよう。

楽器としての人間の声がいかに表現力に優れているかについてはもう「言わずもがな」だし、オーディオ愛好家の間でもシステムの良否を判断する際に「人間の声」が自然そのものに聴こえるかどうかということが第一の基準になっていることでもわかる。

オペラの筋書きに沿って展開する歌手たちの歌声にどんな喜びや憂い、そして思慮深さなどが宿っているかを類推するのもオペラを鑑賞する楽しみの一つだが、スピーカーだって「喜び型」「憂い型」「思慮深さ型」などいろいろあって楽しい。

我が家の例であえて言わせてもらえれば「喜び型」がJBL、「憂い型」がワーフェデール、「思慮深さ型」がグッドマンで、駆動するアンプ次第でそれぞれ演出するのも楽しい。

そして、人間の発声の仕組みをオーディオ機器の終末点として音質に決定的な影響力を有しているスピーカー(以下、SPと言う)に例えてみると、

さしずめ人間の喉頭の中央部にある声帯がSPユニットに該当し、肺などの内臓部分がSPユニットを包み込むボックスと考えると決して無理な話ではなさそうだ。

多大の声量を必要とするバス(低音)歌手を例にとると、まずほとんどといっていいほど太い喉首と大きな胸板を有し、いかにも肺活量が優れていそうなのもこれで納得がいく。

いずれにしても、オペラがレパートリーに入るとたとえ台詞の意味が多少分からなくても音楽の楽しみ方がきっと倍増することだろう。

ただし、オペラを本格的に鑑賞しようとしたらオーディオ・システムにもそれなりの配慮が必要のようだ。

周波数的にいえば中高音域に比べて低音域が圧倒的に優位になる世界である。

たとえばタンノイ・オートグラフを愛好していた作家の五味康祐さん(故人)が「我が家のオートグラフはワーグナーを聴くためにある」といった趣旨のことを著書の中で述べられていたが、あの深々とした低音なら大いに説得力がある。

ただし、個人的な意見としてだがオートグラフの低音域はけっして質がいいとは思わないし、タンノイさんの「HPD型」以降の低音域は総じて嫌いなので我が家のウェストミンスターも思い切って改造したわけだが、「雄大」というだけでオペラに気持ちよく溶け込んでいけるのがどうも不思議。

どうやらオペラにはファンダメンタルな弦のユニゾンが必須のようなのだ。

愛用している中小型のフルレンジ「LE8T」とか「AXIOM80」がちっともお呼びではないのがとても寂しい(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

現役を引退後に少しでも社会との接触を保とうと始めたブログだが、開始後数年間はオーディオ以外にもいろんな話題を意識的に散りばめていたものだった。

たとえば、今でも過去記事のランキングにちょくちょく登場する、「“ちあき なおみ”はなぜ歌わない?」「MLB:松井を甘く見過ぎたペドロ・マルチネス」「ユダヤ教徒が豚肉を食べない理由」「サマセット・モームの短編小説“雨”」といった力作がズラリ(笑)。

ところが悲しいかな、年月を経るにつれてどうしてもブログを作るのについ熱中しているオーディオ関係に自ずと走ってしまう傾向にあるようだ。

というわけで、いささかマンネリ気味だろうが読者諸兄には中身の方はともかく、ひとつの趣味に熱中する「熱意」さえ感じ取っていただければ幸いだ。

「熱意」とくれば、つい念頭に浮かぶのが「人間に光あれ、人の世に熱あれ」という有名な言葉。

「熱意」こそ、世の中すべてのものごとを動かす原動力になると思いますよ~。

長々とした言い訳はこのくらいにして、以下のとおり今回もオーディオがらみの記事に~(笑)。

一昨日(5日)に歩いて20秒ほどのご近所のMIさんが「音楽を聴かせてください」と我が家をフラリと訪ねて見えた。

MIさんの本宅は都内の中野区にあり、別府には骨休めに半年に一度ほどのペースで来られている。

以前、午前中の日課となっているウォーキングの際にご挨拶から始まってひょんなことから話題が音楽の話になり、当方がオーディオマニアだと分かって一度我が家に音楽を聴きに来られた方である。

お見受けする限り、齢(よわい)軽く80歳を越えようかという方で「東京工大」をご卒業され昭和電工のお偉いさんを務められたほどの貫禄のある方である。同社の大分工場に赴任時に別府の土地(温泉付き)を別荘用として購入された由。

そのMIさん、我がオーディオ・ルームに入られるなり開口一番「いやあ、実は先日の朝のNHKテレビで真空管マニアの放送をやってたので、ついあなたのことを思い出しましてやって来ました。」と、宣うた。

「はい、わたくしもその番組を興味深く拝見しましたよ。わずか5分ほどの番組でしたがすぐに録画しました。」

その番組の内容というのを紹介しておこう。

それはNHKニュース「おはよう九州沖縄」の特集版だった。

「真空管の音は長時間聴いても疲れない」「柔らかいサウンドになるのでそれが好きです。」というファンの声のもとでご登場されるのが熊本県で電器店を経営される「M」さん(88歳)。

「真空管アンプだからこそ表現できるものがある。」をモットーに、アンプを作リ続けて60年以上の超ベテランさんだ。

以下続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

去る2日(土)の試聴会(計4名)で、仲間が持参した試聴曲のうち「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」(バルトーク)というのがあったが、自分のレパートリーの範囲ではとても及びもつかないような曲目だった。

中列の左から3番目のCDがそれで、バルトークの代表的な演目を指揮者として当時活躍していた「ショルティ」が珍しくピアニストとして「ペライア」と競演したものである。

一度聴いたくらいではなかなかその良さが分からなかったが、食べ物の好き嫌いと同じで、音楽も人によって嗜好に随分差があって、そっくり同じ曲目が好きだというケースは滅多にないようで、ここ数日間このことについてずっと考えさせられた。

たとえば自分の場合ではオペラ「魔笛」(モーツァルト)をこよなく愛好しているが、一方では「こんな盛り上がりのない退屈極まりないオペラは大嫌い」という人がいたりする。

たしかにイタリア・オペラに比べるとずっと地味だが、もちろんこれは人それぞれの受け止め方なので「いいとか悪いとか」という問題でもない。

音楽にも一度聴いてすぐに好きになる曲目があれば、何度でも聴いていくうちに好きになってくる曲目と二通りあるが、えてして、前者の場合、何回か聴いているうちに比較的早く「飽き」がくるが、後者では聴く度に新たな発見があったりして長期間の鑑賞に耐え得るケースが多い。

オペラは典型的な後者に属すると思うが、逆に開き直られて”いったいオペラのどこがそんなにいいのか”と問われた場合にその魅力を適切に表現する言葉がすぐに浮かんでこず、何ともいえない”もどかしさ”を感じてしまう。

そもそも音楽の魅力を口で表現するのは本質的に難しくて、なぜなら言葉(文字)で表現できないために音楽(音符)というものがあるのだから。

とはいえ、音楽関係のブログをはじめいろんな情報に接していると、オペラを食わず嫌いのままでずっと放っておく方が非常に多いような気がしているし、それはほんとうにもったいないことだと思う。もちろん「要らん世話」かもしれないが(笑)。

そこで「オペラへの誘惑」と題して、どこまで誘引できるかおぼつかないがチャレンジしてみることにしよう。

そして、オペラの魅力を語るうえで、前述した“もどかしさ”を解消し代弁してくれる恰好の本がある。

それは「ドイツオペラの魅力」(昭和56年、著者:中島悠爾氏、日本放送教会刊)である。

本書には、冒頭から「魔笛」がドイツオペラの草分けとなる重要なオペラとしてしてかなりのページを割いて詳しく解説しているが、音楽理論というよりもオペラ愛好家の立場から素人向きに執筆されていて大変分りやすい。

クラシックには交響曲、協奏曲、室内楽、管弦楽、そして声楽などいろんなジャンルがあるがオペラはこれらと、どういう点が違うのだろうか、というわけで「オペラの特質」について以下のように書いてある。

以下、続く。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

前回からの続きです。

高校時代の同級生たち3人との「試聴会」はそれぞれの音楽観とオーディオ観が複雑に交錯し相互に啓発しあって非常に得るところが大きかった。

やっぱり「音楽&オーディオ」は視野が広がるという意味で他流試合は必要ですね。

それでは前回は「音楽編」だったので今回は「オーディオ編」について述べてみよう。

当日(2日)は4系統のスピーカーを曲目に応じて入れ替えしながらのフル回転だったが、仲間が持参してくれた13枚のCDの中ではオーケストラが非常に多かったので、出番が一番多かったのが「ウェストミンスター」(改)だった。

タンノイさんの「GRFメモリー」を愛用している仲間から、ウェストミンスターのあまりの変わりように嘆き節が聴こえてくるかもと思ったが、実際に出てくる音を聴いてもらってどうやら納得してもらえたかな~。

それとも遠慮して口に出さなかったのかな(笑)。

とはいえ、他の仲間たちからも総じて好評で、とりわけJBL「175ドライバー」に付けているホルンホーンの威力は絶大だったようで「金管楽器の再生にかけては一部の隙も見せないね」。

「ヴァイオリンの再生は「AXIOM80」に任せておけばいい、金属のダイヤフラムからあんな濡れたような響きはどうせ出せっこないんだから。それよりもボーカル、ピアノと管楽器の再生の方に重点を置こう」という自分の狙いがどうやら伝わったらしい(笑)。

それかといって、4系統のスピーカーがすべてOKとはもちろんいかず、当てが外れたのが「多国籍企業による3ウェイ」だった。

実は常用している300Bアンプの出力管だが「SV-300B」(スヴェトラーナ)から、お客さん用にとわざわざオリジナルの「WE300B」に代えたところ、見事に音の重心が下がったのはいいものの、今度は低音過多になってしまった。

どうやら極めて微妙なバランスで成り立っていたらしく仲間たちからの反応もイマイチだった。

「過ぎたるは及ばざるがごとし」というが、出過ぎる低音は高音域まで被って来るので音が濁って最悪だ、むしろ少々物足りない方がいいというのが自分のポリシーである。

そこで、試聴会の翌日(3日)にさっそく低音域のユニットを弄ってみた。JBLの「D123」を外して他のユニットを取り付けてテストしようという算段である。

口径30センチのユニットの候補は3つあっていずれもイギリス系だが、グッドマンの「トライアクショム」と「AXIOM150マークⅡ」そしてワーフェデールの「スーパー12」(赤帯マグネット)。

この中で一番相性が良さそうなのは「スーパー12」だが、ウェストミンスターに内蔵している「スーパー12」の大切なスぺアだからここは大切に保管しておきたいところ。

そこで残るはグッドマン兄弟になって、まずは「トライアクショム」から実験。

同軸3ウェイのユニットだが、そんなことはお構いなしに500ヘルツでハイカット(-12db/oct)して使おうというのだからどだい無茶な話である。

まあ、無理が通れば道理も引っ込むという、人間世界ではあまり通用しないことを、所を変えてオーディオで試してときどき憂さを晴らそうという魂胆も一部にある。つまりオーディオは何をやっても許される(笑)。

すると想像した以上にうまくいって、実にクリヤーな音質でアン・バートンのボーカルが実に素晴らしかったが、他の音楽ソースとなると音の重心が上がり過ぎて全体がやや神経質になり過ぎるようだ。

しかし、明らかに「D123」よりは上だと思う。

しばらく聴いてから次の「AXIOM150マークⅡ」に変更してみた。

すると今度は低音域が盛大に~。それでも「D123」よりも控えめの低音なので実にウェルバランス。これで決まり。

折りしも昨日(4日)が丁度休日だったので近隣在住の仲間に聴いてもらったところ、

「とてもいいですねえ、「D123」のときよりツィーターがくっきりと冴えわたってきました。ウーファー次第でツィーターはこんなに変わるものですか!」

「叩けば叩くほどよくなる法華の太鼓」という言葉があるが、我が家では試聴会があればあるほどよくなるオーディオシステムといえそうだ(笑)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

このところ、連日更新を続けてきたブログだが、昨日(3日)は原稿が間に合わずやむなく休止。何だか無断欠勤したみたいで非常に心苦しい1日だった(笑)。

それでは前回からの続きです。

「観光」という言葉は「国の光を観る」に由来しているが、訪問する側と受け入れる側のそれぞれの「異文化の接触」から成り立っている。

およそ2年ぶりに高校時代の同級生たち(3名)が集まって開催した試聴会だったが、それぞれに異なる「音楽&オーディオ」観の接触を通じてとても得るところが大きかった。

まず、仲間が持参してくれたCDが半端じゃなかった。全部で13枚あってうち12枚がクラシックでジャズが1枚。

日頃から純粋に音楽が好きで好きでたまらない仲間たちが日常とは違うシステムから出る音を聴いてみたいという目的以外の何物でもなかった。

したがって、進行のスタイルは、これらCDのさわりの部分をそれぞれ聴いていきながら、曲想に合いそうなスピーカーをとっかえひっかえ聴くというものだった。

当方が考えていた「順番の思惑」なんぞは問題外の取り越し苦労だったが、その代わり4台のスピーカーの入れ替えが激しかった。

バナナプラグのおかげでいとも簡単に成就できたが、まさにこれぞ、「スピーカー転がし」!(笑)。

CDはどの曲目も素晴らしかったが、特に全員が感銘を受けたのは「悲愴」(シノーポリ指揮)、「無伴奏ヴァイオリンソナタ」(五島みどり)、そしてシューベルトの「4つの即興曲D.935作品142」(マリア・ジョアン・ピリス)

次に、仲間たちの間で交わされた会話を記憶の範囲内でアトランダムに抜き出してみよう。

✰ 「ずっと以前にシノーポリ指揮の「悲愴」を生で「アクロスホール」(福岡)の前列2列目で聴いたけど、3楽章から4楽章に移ってそのあまりの落差に急に涙があふれ出てきて止まらなかったよ」と「O」君。

そういえばずっと以前にご訪問させていただいた「とある音楽愛好家」が「悲愴を聴いて人生観が変わりました」と仰っていたが、このことを指していたのかもしれない。

たしかにCDのシノーポリの「悲愴」には大いに心を打たれた。

✰ (今回のCD群はシューベルトの作品が圧倒的に多かったが)彼の音楽には老人の心をひっそりと癒してくれる優しさがあると絶賛だった。「冬の旅」はちょくちょく聴くのだが、もっと聴かねば・・・。

✰ ピリスはモーツァルトもいいけどシューベルトも素晴らしい。彼女の演奏には何よりも「音楽心」がある。稀に見るピアニストなのに引退表明するなんて実に惜しい、淋しい、悲しい!

以上のような話題が中心だったが、12枚のクラシックCDの試聴が一通り済んでから、仲間の一人がやおら取り出したのがアン・バートンの「HQCD」(ハイクォリティのCD)。

何と1枚が「16、000円」もする希少盤で、なぜ高価かというとレコードのダイレクト・カッティング時に同時に録音されたもので、76センチのテープ・スピードによって作成された特別製の材質によるCDだから。

たしかに音がナチュラルで素晴らしかった!

持ち主のU君が「照明を薄暗くしてウィスキーをちびりちびりやりながら聴くとたまらないんだよねえ。ヨーロッパ人独特の英語の発音が気に入って、3年越しにようやく見つけたCDで高かったけど思わず飛びついたよ。もう今では手に入らないと思うよ。」

ボーカルの再生は比較的小型の「フルレンジ」に限ると思っているので最初にJBLの「LE8T」で聴き、次に「AXIOM80」で再生。ご一同さん、ゾッコンだったのは言うまでもない(笑)。

そうこうするうちに4時間半ほどの時間があっという間に経った。

いやあ、楽しかったですねえ・・・。

余韻冷めやらぬままに、「よかったら、これらのCDを置いていってもらうわけにはいかないかなあ。2~3日内に返送するからさあ、ねえ・・・」(笑)。

すると心優しき仲間たちが「ああ、いいよ~」。

外野席から「2~3日置いてどうすんだ?」という声が聞こえてきそうだが、そんな野暮なことはどうか訊かないで欲しい(笑)。

あとは、河岸(かし)を代えて居酒屋へ。2週間前から断酒していたので久しぶりのビールと麦焼酎だったが、やっぱり旨かった!

3時間半ほどの時間の話の中心はお互いの近況報告でオーディオの話はいっさい出なかった(笑)。

最後に、昨日(3日)仲間の一人からメールが届いたので紹介させてもらおう。

「お世話様になりました、充実した一日を過ごせました!

行きとは違い、帰りは渋滞も無くほぼ定刻通りに、三人組は無事帰り着きました。

今回は“スピーカー転がし”の楽しさを満喫させてもらいました。

ウェストミンスターBOX、ラッパと共に、音楽歌唱付きの動く西洋絵画とも云えるオペラ楽劇の前奏曲を、眼前で聴く(観る)ような迫力(想い)でした。

U博士殿が持参されたアン・バートンのCD(¥16、000!)で聴く、JBL20センチフルレンジとAXIOM80。

クリアーで歯切れが良いJBL、反応が速く独特(‥と言っていいのかな?)の音色のAXIOM。

どちらも素晴らしい!このCD音源にピッタリでしたね。

中でも、AXIOMの魅力には再認識(‥と言うより初めて?)させられました。

拝聴中に感じる幸福感と至福感!これは病み付きになりそうだなぁ~!。実力を思い知らされました。

拝聴後の酒席共々楽しい一日でした、有難うございました。」

当方もメチャ楽しかったです!またやりましょうねえ。

「友あり、遠方より来たる、また楽しからずや」(論語)

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

九州地方はこのところ爽やかな秋晴れが続いている。どうやら今日も快晴のようでほんとうに良かった。

実は本日(2日)、福岡から高校時代の同級生たちが3名、我が家に試聴にやって来る日なのである。

博多バスターミナルを9時半出発、別府市鉄倫(かんなわ)着が12時2分、それから17時まで試聴会、17時半から別府市中心部(北浜)の居酒屋で反省会、20時発の高速バスで博多へ帰還というスケジュール。

したがって試聴時間はおよそ4時間ほどになる。ほぼ3年ぶりぐらいになる試聴会だが、当時とはシステムがガラッと変わったのでどういう意見が飛び出すか、興味津々。

「全員一致」ということがあり得ないほどの個性的なメンバーであり、大学では全員「理系」専攻でありながら別々の志望学科である。

まずU君が機械科、次にO君が電気科、そしてS君が建築科といった具合。いつぞやのブログで「音楽好きは理系に多い」と題して搭載したことがあるが、このことが根拠になっている。

そして自分はといえば「農業経済学科」という理系とも文系ともつかない中途半端な学科で、本人と同様に「似たもの同士」なのがつらい(笑)。

4人ともクラシックファンとジャズファンが丁度いい具合に入り混じっているので談論風発して面白い試聴会になりそう。

さて、我が家には4系統のシステムがあるが、今のところ頭を痛めているのがどの順番で聴いてもらおうかな~。まあ、ぜいたくな悩みかもしれないが。

ずっと昔のブログで「順番への思惑」と題して投稿したことがある。

その時の要旨では、推理作家「阿刀田 高」氏の短編集をまとめて1冊の本にする場合、作品が全体で10本あるとして、出来のいい順からABCDとあって、後は「十把一絡げ」の作品だとする。

「最初から期待を裏切ってはいけないので1番目にBを持ってきて、2番目は展開力に弾みをつけるためにAを持ってくる。3番目にCを置き、4番目から9番目はありきたりの作品を置く、そして最後は後味をよくするためにDを持ってくる」というものだった。

成る程と思わず膝を打ったが、今回の場合は4系統ともそれぞれにいいところがありましてなあ(笑)。

順番のつけようがないので困っている。

そこで視点を自分から仲間たちへと移して(仲間たちが)好みそうな音を考慮して聴かせる順番はこうしようと思っている。

1番目 ウェストミンスター(改)

音のスケール感が何といっても群を抜いている。「箱の影響力」を肌で実感できるところがいい。

2番目 AXIOM80

緻密な再生力と弦の響きにかけては相当なものできっと満足してもらえると思う。以前もそうだったので信頼度抜群。

3番目 JBL「LE8T」

たかだか口径20センチのフルレンジにもかかわらず、これほど切れ味のいいサウンドを味わえるユニットも珍しい。実を言うと「エヴェレスト」や「パラゴン」などの大型システムよりもこっちの音の方がずっと好き。なにしろ「壺中の天地」を彷彿とさせますからなあ。

4番目 多国籍の3ウェイ

自分の中では一番高い評価だが、仲間たちからは好き嫌いが入り混じりそうで、一番スリリングな展開になりそうだ。そこで危険度を見越して4番目にする。

そして、音質を左右する重要なアンプだが今回登場させるのは「300Bシングル」(銅板シャーシ)と「PX25シングル」の2台となる。

それぞれ出力管はオリジナルの「WE300B」(1988年製)と「PP5/400」(初期版)のエース級を投入しよう。

いわば手持ちのカードをすべてさらけ出してベスト・サウンドを目指そうというわけだが、はたして首尾やいかに~。

泣いても笑っても「飲み会」の席でホンネが吐露されることだろう(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →

つい先日の29日(火)の午後のニュースで九州工大の68歳の大学教授が東京の風俗店の従業員を自宅の前で待ち伏せするなどし、ストーカー容疑で逮捕されたと報じていた。

エッ、大学教授ともあろうものが!

近年、中高年のストーカーがものすごく増えているそうで、たとえばコンビニで釣銭を受け取るときに、女性店員が手を包み込むようにやさしく渡してくれたので自分に好意を持っていると勘違いし、以後見境なく追いかけ回す事例などを挙げていた。

近年「老いらくの恋」という言葉を滅多に聞かないと思っていたら、現代では元気のいい中高年が増えたせいか「ストーカー」という直接行動に打って出ている模様(笑)。

もともとストーカーになるにはそれなりの素質があるそうでテレビ番組の中で5点ほどあげていた。メモするのが面倒くさかったので、あとでネットでググってみたところ次の通りだった。

1 恋愛経験があまりない

2 仕事や趣味など打ち込めるものが何もない

3 暇で時間を持て余している

4 心の通じる家族や友人がいない

5 1日に誰とも話さないことがある

素質というよりも、むしろ本人を取り巻く環境という方が正しいと思うが、関連のツィッターでも「ヤバイ、ほとんど当てはまる!」という中高年男性たちの悲鳴が満載(笑)。

ふと思ったのだが、これらは何だか「認知症」対策にも当てはまるみたいな気がしている。

さて、他人は別にして自分はどうなんだろうか?

この5つの要件について検証してみることにしよう。

まず1は娘がこのブログに目を通している可能性があるので過去の経験に言及するのはちょっとヤバイ。「君子危うきに近寄らず」で省略(笑)。

次に2。

打ち込める趣味と言えば言わずと知れた「音楽&オーディオ」である。

とてもマイナーな趣味だしスポーツなんかと違って極めて「お宅っぽい」ので、堂々と胸を張って言えないところがつらいが、この趣味のおかげで時間を忘れて一心不乱になれるところがとてもいい。

つい最近図書館から借りてきた「九州ジャズロード」は九州の各県ごとの有名なジャズ喫茶を網羅した本だが、この中で「この音楽を知らずに一生を終えるのは、人生最高の幸せを失うことになる」(アート・ブレイキー)という名言があった。

オーディオだってそうで「この音を知らずに・・」とばかりに、追及し研究しているが「これでいい」ということがないので飽きることがない。

次から次にアンプやスピーカー、そして真空管に目移りしているが「どれもこれも同じ音でしょう!」と、家内なんぞはもう呆れ果てている。

しかし、やっている当人にとってはいわば「五里霧中」とでもいうべき泥沼状態が不思議な快感を伴っているからこたえられない。「これ以上面白い趣味があったら教えてくれ~」と言いたくなるほど(笑)。

次に3について。

2とも関連するが毎日、暇を持て余すということがいっさいない。

早朝の「朝飯前」のブログ作成に始まって、音楽&オーディオ、そして読書、気になったテレビ番組の録画後の視聴、定時の有酸素運動などで一日があっという間に過ぎてゆく。

「もっと時間があったらいいのになあ」が、いつもの口癖。

次に4について。

現役時代と違って社会生活の範囲が狭まると、必然的に交際範囲も限られてくる。

社交的な家内と違って、自分はやや人見知りする方なので気軽に人の輪の中に入っていけるタイプではないが、クラシック音楽とオーディオとなると話は別でどなたとでも気軽に話せる自信がある。

現在のところ、専ら、お付き合いが深いのはオーディオ仲間たちで情報交換を兼ねて電話のやり取りや試聴会が楽しい。

いずれも真空管に造詣の深い仲間たちだが、「球転がし」や「アンプ転がし」を通じてオーディオの奥深さをいつも実感している。

それに、ありがたいことに全国津々浦々のメル友にも恵まれていて、背景となるお国柄を想像しながら返信するのが、これまた楽しからずや。

一昨日も「I」さんからコメント付きで富士山の画像を送ってもらった。

今日(30日)は、仕事もテニスもお休みのため、家内と富士山を見に行きました。

市内の日本平山頂に県が観光施設として造った「夢テラス」です。ここからの富士の眺めはかなりのものです。

今日は空気中のチリが多くて、鮮明さが不足です。カメラの腕も悪いです(笑)

「I」さん、どうもありがとうございます。

次に5について。

「1日に誰とも話さないことがある」は、5つの要件のうち一番該当しそうでついドキリとしてしまった。

もちろん家内との会話は別だが、運動ジムでお会いする常連さんがいつも相手になってくれるので感謝の一言。

以上、こうして分析してみると趣味がらみのおかげでストーカーにならずに済んでいるのかもしれない。

もちろん、パチンコなどの賭け事にも手を染める余裕がなく、まさにこれは趣味の効用といっていいだろう。

そういうわけで、家内に向かって「おい、お前は俺のオーディオ趣味をとやかく言うが、こんなに助かっているんだぞ。」と言ってやったところ、一笑に付してこう返してきた。

「あらっ、あなたにストーカーになれるほどの情熱がまだ残っているの?」

ウ~ム、敵もさるもので意外な盲点を突いてきた・・(笑)。

この内容に共感された方は励ましのクリックを →