西明寺の椿

藪椿 つばきは日本的風景に良く似合いますね。

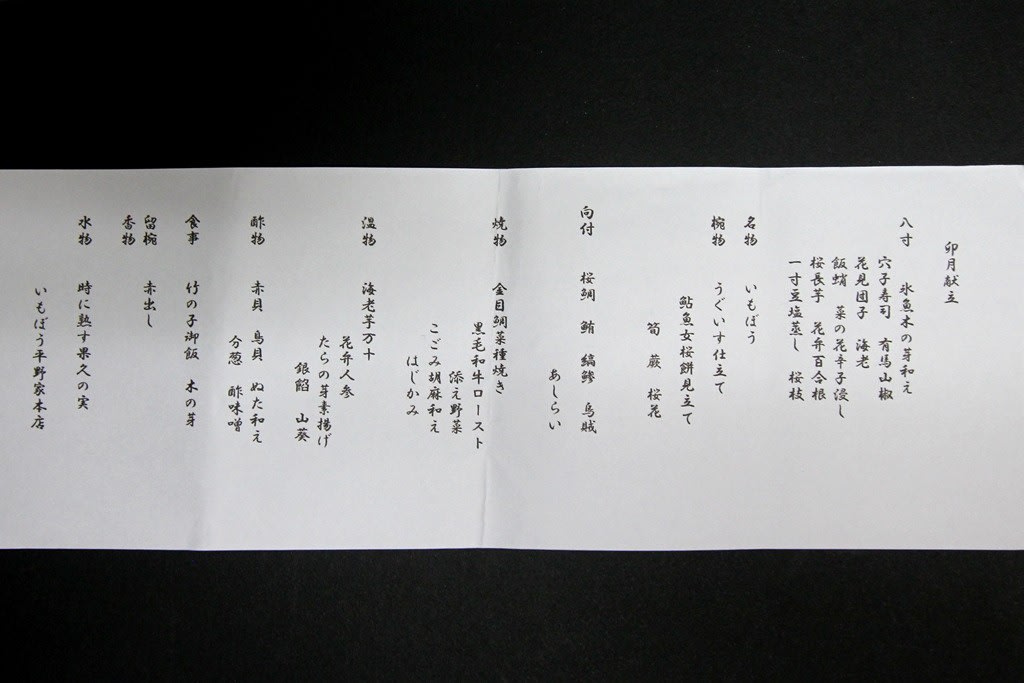

毎年お世話になっている素的な宿で、仲間とお酒を飲みながら夜遅くまで話が弾みました。熟睡した翌朝は早めに起きて、いつもなら朝の散歩に出かけるのですが3月にひいた風邪がまだ抜けきっていないものですからこの度はゆっくり眠ることにしました。7時半まで寝て起きてみると、管理人の奥さんがもう朝食の準備をしてくださっていました。この朝食も楽しみの一つです。和風の朝食ですが、季節のものや京都ならではの食べ物が添えてあってとても美味しいのです。そして食後に朝のコーヒーを出してくださいますが、我が家で毎朝自分で入れて飲むコーヒーと比べても格段においしいのです。管理人さんのご主人さんとはいつも蝶の話が弾みます。私にとってはこれも楽しみの一つですが、他の仲間はもう出発準備が出来ていて私の話が終わるのを待っていてくれるほどです。

二日目は滋賀の琵琶湖の方に行く予定です。少し遠いのですが、彦根市の少し手前にある西明寺・金剛輪寺・百済寺の三つのお寺を訪れるつもりです。琵琶湖の東にある三つのお寺で湖東三山と呼ばれています。数年前から一度訪れてみたいと思っていた所でしたが、なんとなくお流れとなっていました。私たちも段々体力が衰えてゆくので遠いところを先に済ませておきたいと考え、今年は思い切って行ってみようということになりました。三つのお寺は何処も素晴らしい所でみんな大満足でした。三山はみんな天台宗のお寺で、戦国の時代に信長が比叡山の延暦寺を焼打ちにした後にここのお寺も焼くように命令が出ていたそうです。しかしお寺を守る人たちはいろんな策を講じて焼き討ちを免れたところもありますが、焼失した建物も多かったようです。京都・奈良・近江はやはり長年日本の中心として栄えたところですから素晴らしい文化遺産が沢山あります。これからも仲間と一緒に桜を愛でつつ文化遺産を見たり楽しい食事ができたらいいなと思っています。

これから何回かに分けて湖東三山をご紹介します。

湖東三山 西明寺

午前中のせいかだーれもいません。駐車場もガラガラでした。

本坊 門前

西明寺 本坊

本坊 庭園

庭園の奥から山の上にある本堂や三重塔へ行く道があります。とにかく静かなところでウグイスなどの鳥の声とテングチョウやルリタテハなどの早春の蝶が舞っていて本当に別の世界に入るようでした。お庭の手入れも素晴らしいですね。