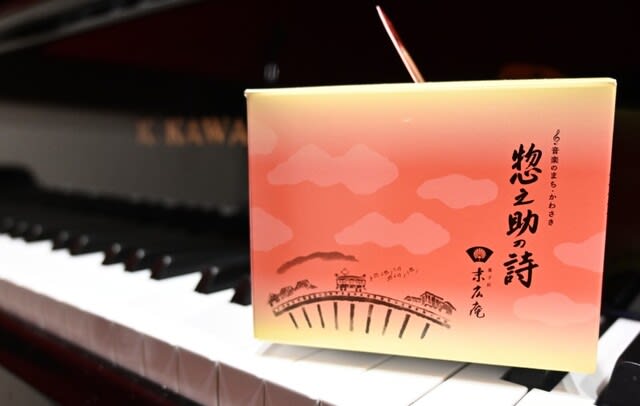

「惣之助とは、『赤城の子守歌』や『六甲おろし』といった不朽の昭和歌謡の作詞家としても知られる川崎生まれの詩人、佐藤惣之助さん」とのことで、

なるほど、音楽家由来のお菓子ということで、パッケージに音符がデザインされているのですね

。

。

音符って、街中や、こうしてパッケージなどに見つけると、なんだかちょっとウキウキしませんか ?

?

ね、楽しそうな感じ、しますよね

。

。

ピアノの前で、「さあ弾いてみて」と言われて見る音符は、……ちょっとアレですが(笑)、

でも、そもそも、音符の形って、とってもデザインがよくできているといいますか、カワイイですよね。

紀元前2000年のメソポタミア文明にて、すでに楔形文字を用いて音楽の記録が行われていた形跡が残されていたそうですので、歴史は古いのですね。

現在の音符たちの直接の先祖は、「ネウマ譜」といわれる9世紀頃のヨーロッパの譜面だそうです。

譜線なしネウマ譜〔9世紀頃~〕

譜線付きネウマ譜〔13世紀頃~〕

計量譜〔14世紀頃~〕

うーむ。

読めない

(笑)。

(笑)。

あとこんなのもあります。

ジローラモ・フレスコバルディ『トッカータ集 第1巻』

(ローマ、1615年初版より。パリ,フランス国立図書館所蔵)

五線ではない、六線譜(なんと左手は八線譜!)

あとから付け足す「加線」が最初から書いてあるのだそうですが、もしかして、慣れたらこれはこれで見やすいのかもしれないな、なんて思ったり。

加線って、3本超えると、もう咄嗟には読めませんので、僕は

(笑)。

(笑)。

さて、明日は大学で4組4曲のリハがございます 。

。

どの曲も、基本一回のリハで仕上げないとですので、頑張らないとなのですよね

。

。

ですので、しっかり食べて、一杯寝ておきしょう(笑)。

ではー。