【半世紀の足跡を辿るモノクロ・カラー作品130点余】

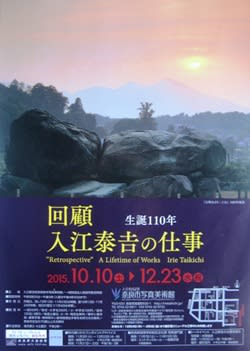

奈良市写真美術館(奈良市高畑町)で写真家・入江泰吉の生誕110年を記念した企画展「回顧 入江泰吉の仕事」が開かれている(12月23日まで)。同タイトルの記念写真集の刊行に合わせたもの。写真家としての出発点になった「文楽」から最後の作品「すすき」まで、モノクロとカラーの作品130点余を通して入江の足跡を辿る。

入江が大阪で文楽の写真を撮り始めたのは戦前の1939年頃から。知人から文楽人形の首(かしら)の撮影を頼まれたのがきっかけだった。会場にはまず「妹背山婦女庭訓」や「義経千本桜」の場面、お岩や静御前などのクローズアップ作品が並ぶ。入江が故郷奈良に引き揚げたのは1945年3月の大阪大空襲で自宅兼写真店が全焼したため。たまたま書店で亀井勝一郎の『大和古寺風物誌』を目にしたのが、その後のほぼ半世紀にわたる奈良大和路の撮影につながった。

会場は8章で構成されるが、前半はモノクロ作品ばかり。カラー作品は第4章「奈良大和路の写真家として 1950年代後半」で初めて登場する。「大仏殿遠望」は1957年、「西の京春宵」は58年の作品。ただモノクロ一筋でやってきた入江にはカラーへのとまどいや葛藤がかなりあったようだ。

著書『わが青春譜 大和しうるわし』で、「私にはカラー写真に踏み切ることに躊躇があって、長年なじんできたモノクローム写真には容易に捨てがたい愛着があった」と振り返る。さらに「でき上がった写真をみると、たしかに美しかった。しかしそれだけだった。きれいなだけで情感も雰囲気もない」と記した。本格的なカラー作品集の出版はカラー写真を撮り始めて10年も経ってから。会場の後半部分には晩年精力的に撮影した瑞々しい花のカラー写真が壁面を明るく飾っていた。