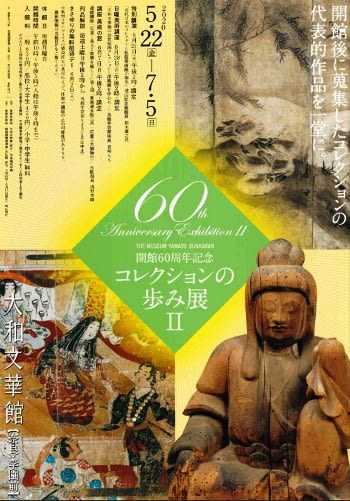

【開館後に収集した代表作品57点を一堂に!】

今年開館60周年を迎えた大和文華館(奈良市学園南)で記念展「コレクションの歩み展Ⅱ」(7月5日まで)が始まった。1960年の開館以降に集めた作品の中から絵画、陶磁器、漆工、金工・ガラス製品など各分野の代表作57点を選び一堂に展示する。当初はまず「歩み展Ⅰ」で開館前に収集した作品の展示を予定していた。ところが新型コロナウイルスのため3カ月近く臨時休館へ。そのため順序を逆にして「歩み展Ⅰ」は「歩み展Ⅱ」終了後の7月10日~8月16日に開くことになった。

今回の展示作品の中には六曲一双の屏風3点が含まれる。そのうち室町時代の画僧、雪村周継の墨画「花鳥図屏風」は重要文化財で、右隻に早春の朝の光景、左隻に夏の夜景が描かれる。雪村筆「自画像」も重要文化財。獣皮を掛けた籐椅子に仏具の如意を手にした老僧が静かに座す。あと2つの屏風は江戸前期の絵師渡辺始興の「金地山水図屏風」と江戸末期の絵師岡田為恭の「春秋鷹狩茸狩図屏風」。

重要美術品「阿国歌舞伎草紙」は桃山時代の作で、歌舞伎踊りで人気を集めた出雲阿国を描いたものとしては「最も時代を遡る作品」。この草紙では「念仏踊」と「茶屋遊び」の2つの演目の場面が、楽しげな観客の様子とともに色鮮やかに描かれている。平安中期作「木造女神像」(高さ50cm)も重要美術品。絵画では伊藤若冲の「釣瓶に鶏図」、円山応挙の「東山三絶図」、富岡鉄斎の「山水画帖」や「群仙祝寿図」なども展示中。

「白磁蟠龍博山炉」は蓮華をかたどった香炉(高さ38.2cm)で、中国唐~随時代の白磁の傑作といわれる。上部の蓋には火炎宝珠文が刻まれ、蓮茎に蟠龍が巻きつく。漆工や陶磁器では酒井抱一図案・原羊遊斎作の「竹製蒔絵椿柳文茶入」、15世紀ベトナム製の「青花牡丹文大鉢」など。足利尊氏が1336年(建武3年)正月、新田義貞らを討つ挙兵の本意を綴り加護を祈願した石清水八幡宮への寄進状、古田織部の織田有楽斎への礼状なども展示されている。尊氏の麗流とはいえないものの一字一字丁寧に記した少し丸めの太い文字が印象的だった。

【梅林に回遊路が出現! 臨時休館中に整備】

大和文華館は美術工芸品を展示する本館を取り囲むように〝文華苑〟と名付けた自然の庭園が広がる。ロウバイ、サザンカ、ウメ、モクレン、ササユリ、スイフヨウ……。来場者にとっては四季折々の花々を観賞するのも楽しみの一つだ。苑内にはウメだけでも約70種130本が植えられている。チケットを買って右に曲がって進む。すると、目の前にこれまでなかった光景が! 梅林の中に真新しい回遊路ができていた。本館で伺ったところ臨時休館中に整備したとのことだった。

梅林向かいの「梅の小径」を登っていくと、林の中で薄紅色のササユリの花が風に揺れていた。すでに咲き終わったものもあったが、ざっと数えるとまだ十数本の茎に花が付いていた。本館入り口にもササユリの鉢植えが飾られていた。帰る途中「ブ~ン」という羽音とともに、そばの大きな切り株の上に体長4cmほどの昆虫が着地。一瞬カミキリムシかと思ったが、近づいてみると体形や大きな目玉からタマムシの仲間に違いない。だが名前が出てこない。しばらくして飛び立ったタマムシを見送り、帰宅後すぐに図鑑をめくって分かった。「ウバタマムシ(姥玉虫)」。玉虫色に輝くヤマトタマムシに比べ色合いが地味なことからこんな名前になったのだろう。少しかわいそうな気がした。