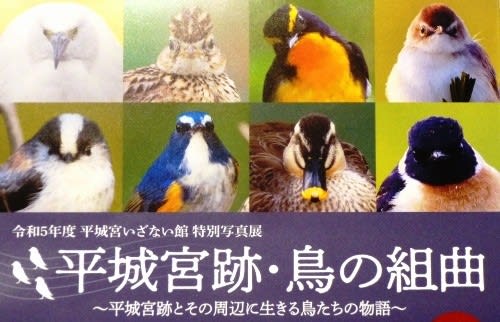

【藪重幸さん撮影の野鳥約100種150点余】

国営平城宮跡歴史公園(奈良市)の「平城宮いざない館」企画展示室で7月15日、特別写真展「平城宮跡・鳥の組曲~平城宮跡とその周辺に生きる鳥たちの物語」が始まった。写真家の藪重幸さんが20年ほど前から平城宮跡に通い続け撮りためてきた写真の中から、約100種類の鳥たち150点余を展示中。繁殖や越冬、渡りの中継地として訪れてくる様々な鳥たちの生き生きとした姿を、春から冬まで四季を追って紹介している。9月18日まで。

平城宮跡は1952年に国の特別史跡に指定され、世界遺産「古都奈良の文化財」の一つにもなっている。公園は東西約1.3キロ、南北約1キロで、総面積は約132ヘクタール。その3分の2を草原やヨシなどの群生地が占める。公園北側には市内最大の水鳥越冬地水上池をはじめ大小の池沼が点在し、樹木が茂る佐紀古墳群もある。さらにその北側には平城山(ならやま)丘陵が広がる。

藪さんは大阪生まれで、野鳥観察を趣味とし「人の暮らしのそばで生きる鳥たち」をテーマに撮影を続けてきた。その作品は高く評価されており、日本野鳥の会が創立80周年事業として公募した「未来に残したい鳥風景」(2014年)では優秀作に選ばれている。さらに同会発行の2023年版「ワイルドバード・カレンダー」も藪さん撮影のソリハシセイタカシギが11月の写真を飾っている。

日本で確認されている鳥は500種(絶滅種も含む)以上に上る。奈良県内ではこれまでに278種(日本野鳥の会奈良支部調べ)が確認され、平城宮跡周辺だけでも毎年100種前後が確認されているそうだ。宮跡とその周辺で繁殖する鳥は約30種。産毛で覆われたケリの雛の愛らしい写真が目を引く。ヨシ原は国内有数のツバメの集団ねぐらとして知られる。ピーク時の8月中旬の夕暮れには数万羽のツバメが終結する。赤く染まった空を舞うツバメたちを撮った藪さんの写真に見入ってしまった。

宮跡で生態系の頂点を占めるのがオオタカ。周辺で1年を過ごし、春になると古墳の森で雛を育てる。ツバメのねぐら周辺ではそのオオタカやハヤブサの仲間チョウゲンボウが目を光らせているという。「ツバメを食べるオオタカ」の写真は少々衝撃的だった。秋になりツバメが南下を始めると、代わってアリスイ、ホオアカなどの冬鳥やノビタキ、コヨシキリなどの旅鳥が姿を見せ始める。同時に水上池にはオシドリなどカモ類を中心に20種近い水鳥が飛来する。

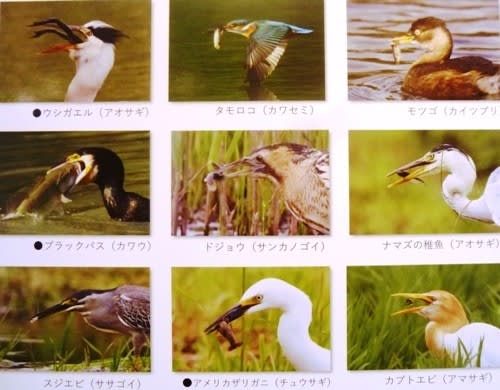

会場ではパネルでも野鳥の生態や生息環境を紹介中。「鳥たちの食べ物」の中にはウシガエルやタウナギを食べるアオサギ、大きなブラックバスを飲み込もうとするカワウ、タモロコをくわえたカワセミなどの写真12点も。こんな一瞬をどうしたら撮れるのか。藪さんに問うと「これらはよく食べる鳥たちなので、根気さえあれば」と話されていた。

カラスはゴミ箱を荒らす嫌われ者だが、鳥たちにとっても卵や雛を襲う厄介者。しかしパネルでは「宮跡の見張り番」としてこう紹介している。「オオタカなどの鳥を襲う猛禽が現れたときには大きな声で周囲に危険を知らせたうえ、猛禽につきまとい追い払ってくれます」。上空を飛ぶオオタカ、巣に近づくキツネなどを追い払うカラスの写真も添えられていた。

会場出口そばに展示されているのが鳥たち55種の顔を真正面から撮った「宮跡の主人公たち」と題した大きな写真パネル。「この中で何種類の鳥の名前を知っているか挑戦してみて <答えは前のスタンドに>」。この企画、夏休みの子どもたちの人気を集めるかもしれない。最下段の左隅に写っているのはコブハクチョウ。約20年前から水上池に住みつき、みんなから「コーちゃん」と親しまれていたが、この5月に天寿を全うしたという。

会場には写真展に合わせ、嶋田春幸さんが制作したバードカービングの作品10点余りも展示中。入り口正面で出迎えてくれたのも嶋田さんが彫った大きなカワウだった。