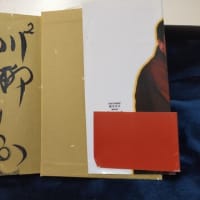

# 「現代落語論」(談志)読了。

近年の談志の記述と比べると多少違いがあり、

より寛大で「様々な落語を認めよう」という感じがする。

しかし、このレベルの本が

真打に昇進して2年やそこら、

年齢的にも30歳前後で出版されているのは、

やはり凄いことだなあ。

昨日は本町の自社に戻って少し事務的な作業を片付け、

19時頃に出てタクシーで「繁昌亭」へ。

「三喬・南左衛門ふたり会」。

南左衛門は確か「大銀座落語祭」で見たが、

三喬はかなり長い間見ていない。

繁昌亭に入ると、南左衛門の1席目「お紺殺し」のマクラの途中。

タクシーを飛ばしてきた甲斐があったというもの。

「お紺殺し」(南左衛門):○+

やはり、この人、声が素晴らしい。

この声を聞くだけで金を払う価値がある、と思う。

男の声に陰影があり、

口ではどうにか宥めようとしつつ、

腹では「弱ったな」と思っていることが感じ取れた。

一度、男の言い訳を受け入れて積年の恨みが晴れた後で、

だまされて殺される、という流れから、

さらに恨みを募らせる、といった構造は

よく出来ている話だと思う。

ただ「怪談」としては、

お紺が殺された怨みを晴らすあたり、

もっと手替え品替え次第に積み上げていっても良いのでは、と感じた。

あっさり男を殺してしまった感じ。

「荒大名の茶の湯」(南左衛門):○

よく演っている話。「大銀座落語祭」でも喰らった覚えがある。

まあ、下品でよくウケる話。

茶を飲んでいく場面で、

一度隣の大名の視点でツッコミが入った後、

元の大名が口を拭ってから廻す、と言うのが

科白廻しとして少し分かりづらい。

一瞬、名前をトチったのかと思う。

あと、個人的には「茶碗を回す」場面は不要で、

正則が「バリバリ茶菓子を食べる」ところで

「こんな面白い茶会」として終わっても良いのでは、と感じた。

しかし個々の大名の雰囲気が出ていて結構。

「住吉駕籠」(三喬):△+

出囃子が、今は亡き文紅の「お兼晒し」。

好きな曲だから良いのではありますが。

マクラは見台膝隠しの話から乗り物の話。

今の乗り物は「戻ってこない」という視点は面白かった。

ネタは、今までになく、松喬の匂いを感じるものだった。

(私はこの人に、師匠の影響をあまり感じていなかったのだが)

アホの口調の作り方とか、酔っ払いの喋り方とか。

ただそのあたり、徹底していなかった感じはする。

よくウケていたのだが、

ところどころ設定に矛盾を感じる。

例えば、茶店の主には「こいつ昨日この界隈に降ってきた」と言い訳しつつ、

最後の場面(三喬オリジナルだと思うが)で

「東京の街道筋でずっと流していた」(一緒にやってきた感じがする)と

言うとか。

台詞廻しにやけに熟語が混じり、

まあそれでウケをとる訳だが

それは普通は落語の登場人物が使う言葉ではないよな、と思ったり。

あと、「手尽くし」の客を出すならば

その嫁さんも出すのが良いと思う。

オリジナル?のサゲは初めて聞いたが、

持っていき方をくどく感じること、

サゲの設定が浮いている(付け足しっぽい)ところ、

特に良いとは思えんなあ。

終わって後輩と軽く飲んでおしまい。

近年の談志の記述と比べると多少違いがあり、

より寛大で「様々な落語を認めよう」という感じがする。

しかし、このレベルの本が

真打に昇進して2年やそこら、

年齢的にも30歳前後で出版されているのは、

やはり凄いことだなあ。

昨日は本町の自社に戻って少し事務的な作業を片付け、

19時頃に出てタクシーで「繁昌亭」へ。

「三喬・南左衛門ふたり会」。

南左衛門は確か「大銀座落語祭」で見たが、

三喬はかなり長い間見ていない。

繁昌亭に入ると、南左衛門の1席目「お紺殺し」のマクラの途中。

タクシーを飛ばしてきた甲斐があったというもの。

「お紺殺し」(南左衛門):○+

やはり、この人、声が素晴らしい。

この声を聞くだけで金を払う価値がある、と思う。

男の声に陰影があり、

口ではどうにか宥めようとしつつ、

腹では「弱ったな」と思っていることが感じ取れた。

一度、男の言い訳を受け入れて積年の恨みが晴れた後で、

だまされて殺される、という流れから、

さらに恨みを募らせる、といった構造は

よく出来ている話だと思う。

ただ「怪談」としては、

お紺が殺された怨みを晴らすあたり、

もっと手替え品替え次第に積み上げていっても良いのでは、と感じた。

あっさり男を殺してしまった感じ。

「荒大名の茶の湯」(南左衛門):○

よく演っている話。「大銀座落語祭」でも喰らった覚えがある。

まあ、下品でよくウケる話。

茶を飲んでいく場面で、

一度隣の大名の視点でツッコミが入った後、

元の大名が口を拭ってから廻す、と言うのが

科白廻しとして少し分かりづらい。

一瞬、名前をトチったのかと思う。

あと、個人的には「茶碗を回す」場面は不要で、

正則が「バリバリ茶菓子を食べる」ところで

「こんな面白い茶会」として終わっても良いのでは、と感じた。

しかし個々の大名の雰囲気が出ていて結構。

「住吉駕籠」(三喬):△+

出囃子が、今は亡き文紅の「お兼晒し」。

好きな曲だから良いのではありますが。

マクラは見台膝隠しの話から乗り物の話。

今の乗り物は「戻ってこない」という視点は面白かった。

ネタは、今までになく、松喬の匂いを感じるものだった。

(私はこの人に、師匠の影響をあまり感じていなかったのだが)

アホの口調の作り方とか、酔っ払いの喋り方とか。

ただそのあたり、徹底していなかった感じはする。

よくウケていたのだが、

ところどころ設定に矛盾を感じる。

例えば、茶店の主には「こいつ昨日この界隈に降ってきた」と言い訳しつつ、

最後の場面(三喬オリジナルだと思うが)で

「東京の街道筋でずっと流していた」(一緒にやってきた感じがする)と

言うとか。

台詞廻しにやけに熟語が混じり、

まあそれでウケをとる訳だが

それは普通は落語の登場人物が使う言葉ではないよな、と思ったり。

あと、「手尽くし」の客を出すならば

その嫁さんも出すのが良いと思う。

オリジナル?のサゲは初めて聞いたが、

持っていき方をくどく感じること、

サゲの設定が浮いている(付け足しっぽい)ところ、

特に良いとは思えんなあ。

終わって後輩と軽く飲んでおしまい。