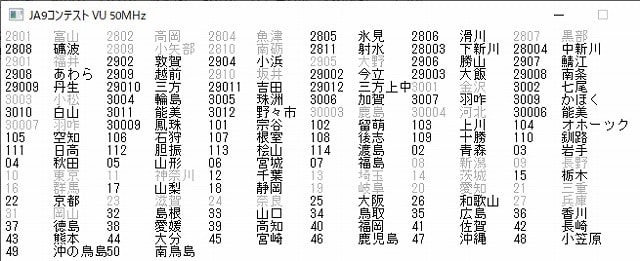

8月3日(月曜日)

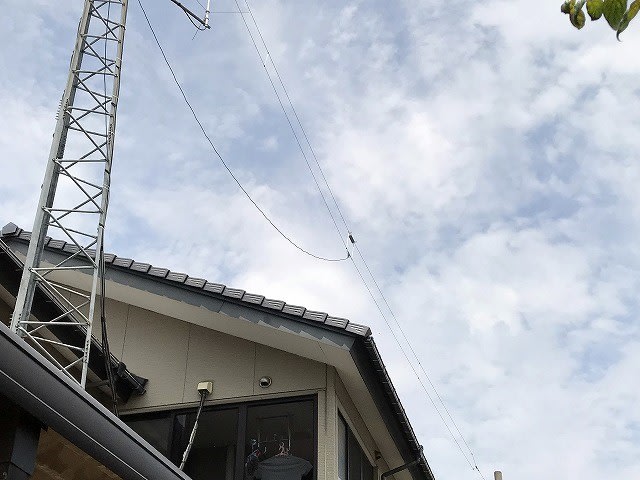

梅雨も明けたことだし、かねてから計画していたアンテナ工事を行いました。

私はもう60代半ばで体力も落ちてしまったので、タワーに登ることは断念。

コロナの影響で仕事が暇だという息子と、息子の会社の若手にお願いして、私はほぼ現場監督でした。

今回の内容は、数年前に調子が悪くて一旦下ろしていたWARCバンドのロータリーダイポールを再度上げることと、ローバンド用にアンテナテクノロジー社のT2FDを設置すること、ついでに先日余っていた材料で作った14MHzのダイポールも設置することです。

午前9時から作業スタート。

まずタワー上部にT2FDと14MHzDPの一方を止めます。

T2FDの反対側は、自宅裏に立っているコン柱(BSとCSのアンテナが取り付けてある)へ止めます。

アンテナテクノロジー社のT2FDには何種類か長さの違うタイプがあって、我が家のタワーからコン柱までの距離が16.5mで、何とか15.5mのタイプのWA102が何とかぎりぎり張れそうだったので、今回設置に踏み切った訳です。

GPという手もあったのですが、3.5MHzと1.9MHzにQRV出来るようにしたいというのが、T2FDに決めた理由です。

14MHzのDPは、自宅前の照明の支持ポールに引っ張るだけなので、これは後回し。

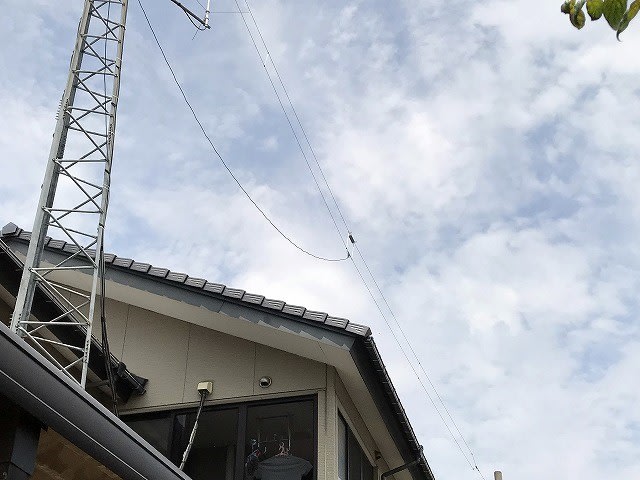

次はWARCバンドのロータリーダイポールの設置にかかります。

以前はタワー昼中間部の突き出しブームに取り付けてあったのですが、締め付けが甘かったようで風に振られてバランから給電部へのワイヤーが切れてしまっていました。

とりあえず下ろしてあったので、地上で給電部のワイヤーを加工して、今回再設置することになりました。

前回下ろしたときに同軸ケーブルはそのままコネクターをガムテープでぐるぐる巻きにしてあったので、水が入ってないか心配だったのですが、大丈夫でした。

最後に14MHzのダイポールを引っ張って固定して、屋外の作業は無事終了。

続いて同軸ケーブルの屋内への引き回し作業に移ります。

屋内のことは私しかわからないので、10数年ぶりに暑い屋根裏へ入ります。

同軸は屋根裏へ一旦引き込んで、私のシャックへ入れるのに一苦労でした。

屋根裏から私のシャックのコンセントの横まで配管が3つ通っていますので、これに同軸ケーブルを通すわけですが、既に何本も入っているので、余裕のありそうな配管に探りを入れて通します。

配管の中に線を通すジグ、何て名前の物か知りませんがたまたま息子が持っていたので、これで探りながら通します。

シャック側で引っ張っていた息子の話では、シャック側の出口ほうで配管がすこし寸足らずで終わっていたようで、あと10センチの所で苦労したそうです。

苦戦の末、何とかシャックまで同軸が2本通りました。

午前9時にスタートして、12時前に作業が終了。

皆さんお疲れ様でした。

私も歳なので、きっとこれが最後のアンテナ工事だと思います。

もう10年もすれば終活で少しずつ撤収しないといけないだろうしね(^^ゞ

午後からは本業を片付けて、夜になってシャックの模様替えを兼ねて、引き込んだ同軸を取り付けて夜中に全ての作業が終了しました。

8月4日~5日

設置したアンテナの具合を見るため、WARCバンドのロータリーダイポールで、10MHzと18MHzにてQSOしてみましたが、バッチリでした。

24MHzはコンディションが上がってこなくてQSOしていませんが、SWRはバッチリ落ちているので多分大丈夫でしょう。

T2FDのほうは、3.5MHzでQSOしましたが、弱い局でも何とか飛んでいっているようで良い感じ。

1.9MHzのほうは、ワッチしても出ている局がいなかったので、CQを出すこと20分。ようやく4エリアの局から応答があり、弱い信号でしたがこちらからは何とか飛んでいっているようで559/559で無事QSO成立。

WA-102は、1.9MHzが一応使用可能ということで()で括ってあるので、実際どのくらいの感触なのかはわからなかったのですが、聞こえていれば何とか飛んでいくようです。

14MHzのDPはまだQSOしていませんが、単純なDPだし、SWRも落ちているので多分大丈夫でしょう。

これで無事我が家から、1.9MHz~1200MHzまでオールモードでQRV出来るようになりました。

我が家の上空は蜘蛛の巣状態になってしまいましたが(^^ゞ