4月から8月にかけてうらわ美術館で開催された「芸術家たちの住むところ」展を観て、浦和画家の1人、渡邉武夫が残したこの言葉がワインレッドの木が浮かび上がる武蔵野の地の作品と共に、印象的だった。「東京を出て荒川を渡り、平坦な工業地帯や田園を通り抜けて、丘の上に立ち並ぶ家々や木立が見え出すと帰って来たなと思い、しみじみとこの町に愛着を覚えるのである」(「埼玉文芸 画房雑筆」『埼玉新聞 1964年12月10日「芸術家たちの住むところ展」図録p 223より)

浦和区にある1780年建立の玉蔵院 平安時代初期に弘法大師が創建 桜の名所として樹齢100年以上の枝垂れ桜が有名

当時の景色とは打って変わって商業施設が増えた浦和の街並みだが、古びた日本家屋のお店が所々に見受けられ、東京から戻ると人の動きも東京よりゆったり感じられて、この渡邉の言葉に共感を覚える。

裏門通りにある煎餅屋

味わいのある喫茶店「やじろべえ」まるで隠れ家のような雰囲気 吉岡里帆が出たCMのロケ地

浦和は湘南新宿線や上野東京ラインが浦和に停まるようになってから、交通面でますます便利になり、買い物や所用で立ち寄ることが圧倒的に多い。大好きな別所沼公園や埼玉県立近代美術館のある北浦和公園も近い。文教都市でありながら、芸術が身近に感じられる。普段何となく感じていたことを作品と浦和の芸術家の軌跡で具体的に示してくれたのが、この「芸術家たちの住むところ」という展覧会だった。

明治時代の浦和の景色や人々の営みを作品で検証し、歴史的な資料や写真で解説。有名な画家たちが浦和に移り住み、普段見ている別所沼などの過去の姿を描いた画家たちが中央画壇とも関係があり、日本の近代美術史を支えている事実にも驚き、そんな土地に仕事や生活面でずっと関わってきたことに嬉しくなる。

展覧会を担当した学芸員の松原知子さんは、7月13日にうらわ美術館で収録された「土地と人と美術と 地域美術研究の実践アプローチ」という展覧会関連トークイベントで、こう語っている。「地域の人たちに知って欲しいという思いがあって・・作品の解説だけにとどまらないよう多角的に芸術家たちが住んだこの地域の魅力を掘り起こしたいという思いがあって・・(中略)作品を鑑賞するだけじゃなくて、実際にそこに暮らした芸術家たちがこの地域に対してどういうことを言ったのかというものを作品と合わせて展示しました。それが地域の人達にとっての鑑賞の新しい糸口になるようでとても好評で、地域の人達と芸術家が共感するツールになった」。この展覧会場では、浦和画家たちの残した言葉が作品のそばに掲げられ、画家たちの浦和という場所への思いや画家同士のつながりを示していた。

(このトークイベントはうらわ美術館のYouTubeチャンネルで見れる。https://www.youtube.com/watch?v=cKIljrl-A0w&t=1s )

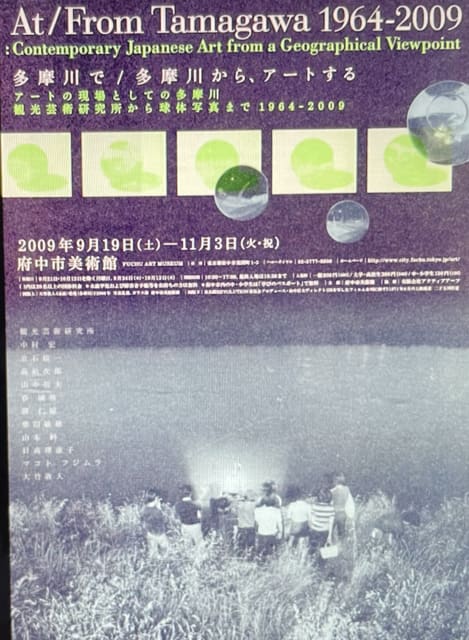

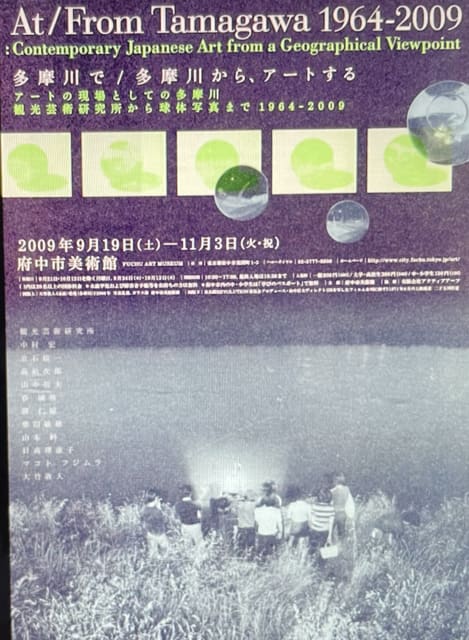

そのトークイベントでは、府中市美術館の学芸員神山亮子さんと板橋区立美術館の学芸員弘中智子さんがそれぞれ企画された地域ゆかりの展覧会が紹介された。神山さんは2009年に開催された「多摩川で / 多摩川からアートする At/ From Tamagawa 1964-2009」という多摩川をテーマとした作家11人の作品の展覧会を企画した。高松次郎の「石と数字」(1960年代)、山中信夫の「川に写したフィルムを川に映す」(1960年代)、そして日高理恵子の多摩川の段丘にある小さな神社の境内の木々のモノクロ作品を写真で紹介された。

この対談で司会をしていた、うらわ美術館学芸員(今回の展覧会担当)の滝沢明子さんが鋭い視点をこう指摘した。「当時もだったんですけれども、地域美術ということと現代美術というのが結構乖離しているなとずっと私は思っていて、それが地域ということから現代美術が引っ張れるのだという驚きがあった」。

板橋区立美術館の弘中さんは、沖縄県立美術館や京都文化博物館と協力して、沖縄や京都の画家たちと池袋モンパルナスや前衛画家たちの関係性を示した「東京⇔沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村」(2018年)と「さまよえる絵筆 東京・京都戦時下の前衛画家たち」(2021年)という展覧会を企画した。池袋にアトリエ村があった池袋モンパルナスの話は新聞記事等で読んで以前から興味を持っていたが、その最盛期である1920年代から1930年代に、他の地域の画家たちと交流の動きがあったという事実は、知らなかった。弘中さんは、今も2館と連絡を取り合って、調査を進めているという。

府中市美術館の地域の一つの象徴的な風景をテーマとしたような展覧会や、板橋区立美術館の他の地域との連携をテーマとしたような展覧会などは、地域に根差す美術館だからこそできる試みとして、他の地域の美術館も含めて今後もより深く掘り下げて、情報を発信していくことに期待したい。

地域美術というと地味なイメージがあるが、その強みとは市民にもその経験やネットワークを活かしながら協力し、芸術そのものを引き寄せる可能性が広がるということだ。松原さんの話では、うらわ美術館が5年前に開催したボランティア養成講座に参加した市民の方々が、今も緩やかに繋がっていて、今回の展覧会でも助けてもらったそうだ。「そういう人達の存在を大切にしていきたい」と松原さんは言う。

「浦和は地元に多くの作家がいて、彼らが緩やかに繋がり、周りの人々や画材屋さんも暖かく見守っていた風潮があった」と松原さんが言及した。瑛九が個展を開き、当時の画家たちも利用したコバルト画廊はコバルト画房と名前を変えて、画材や絵画教室、そしてギャラリースペースもある施設として現在も画家や市民が利用している。

浦和で一番古い画材屋「コバルト画房」

人間国宝の工芸作家(彫金)、増田三男の次の言葉が展覧会で作品の横に掲げられ、浦和の人間関係の居心地の良さを表している。「埼玉では『君は君、我は我なり、されど仲良く』」(『埼玉県展の50年』埼玉県美術家協会、さいたま芸術文化祭埼玉県実行委員会、2000年 図録p 195)松原さんのこの言葉に関しての補足説明の中で、浦和の「穏やかで控えめな気質が多くの浦和の芸術家の作風にも現れている」という指摘があった。人の繋がりも穏やかで、工芸や油彩などの分野や会派や派閥を超えて、緩やかに繋がっていって、地域の美術を盛り上げ、引き継いでいるという。地域の芸術を牽引した増田と画家高田誠は、ニックネームで呼び合うほど仲が良かったという。

勿論、文教都市として、師範学校(現在の埼玉大学)という教員を養成する機関が古くからあり、全国から集まった熱心な美術教師がこの地域にいたという影響力も大きいと取材中何回か強調された。東大合格率の高いことで知られる全国有数の進学校、県立浦和高等学校でも名を成した多くの画家たちが指導して、東京藝術大学へ進学し、優秀な画家を輩出したことにも驚く。

上記の浦和の芸術家同士の繋がりや師弟関係は、「うらわ美術館」のYouTubeチャンネルの「小川游と内藤五琅に聞く 浦和絵描き、その思い出」(5月24日うらわ美術館で収録)という動画の中で、洋画家の小川と日本画家の内藤が具体的に旧制浦和中学校(現在の浦和高等学校)時代の思い出とともに詳しく話している。小川は増田のことを大恩人と称し、旧制浦和中学校には高田誠が美術部を時々見にきてくれたという。人間国宝の工芸作家(彫金)内藤四郎を父に持つ内藤五琅も、増田や小松崎邦夫との交流を話している。

「(展覧会で検証したように)なぜ画家たちが浦和に来たのか探っていって、地域に住んでいる人たちに提示できれば、もっと(その人たちが)その地域が好きになるんじゃないかと思う」と8月末にうらわ美術館の滝口さんは話してくれた。滝口さんの言葉通り、何回か行われたギャラリートークでは熱心に耳を傾ける人々の姿が見受けられ、芸術を通して浦和の歴史的な魅力に気づいたのではないか。この「芸術家たちの住むところ」という展覧会を通して、地域に住んでいる私たちも芸術家と同じ目線で地域全体を見渡せるような気もして、滝口さんの言葉通り、さいたま市民としてますます浦和という街が誇らしく好きになった。

浦和区にある1780年建立の玉蔵院 平安時代初期に弘法大師が創建 桜の名所として樹齢100年以上の枝垂れ桜が有名

当時の景色とは打って変わって商業施設が増えた浦和の街並みだが、古びた日本家屋のお店が所々に見受けられ、東京から戻ると人の動きも東京よりゆったり感じられて、この渡邉の言葉に共感を覚える。

裏門通りにある煎餅屋

味わいのある喫茶店「やじろべえ」まるで隠れ家のような雰囲気 吉岡里帆が出たCMのロケ地

浦和は湘南新宿線や上野東京ラインが浦和に停まるようになってから、交通面でますます便利になり、買い物や所用で立ち寄ることが圧倒的に多い。大好きな別所沼公園や埼玉県立近代美術館のある北浦和公園も近い。文教都市でありながら、芸術が身近に感じられる。普段何となく感じていたことを作品と浦和の芸術家の軌跡で具体的に示してくれたのが、この「芸術家たちの住むところ」という展覧会だった。

明治時代の浦和の景色や人々の営みを作品で検証し、歴史的な資料や写真で解説。有名な画家たちが浦和に移り住み、普段見ている別所沼などの過去の姿を描いた画家たちが中央画壇とも関係があり、日本の近代美術史を支えている事実にも驚き、そんな土地に仕事や生活面でずっと関わってきたことに嬉しくなる。

展覧会を担当した学芸員の松原知子さんは、7月13日にうらわ美術館で収録された「土地と人と美術と 地域美術研究の実践アプローチ」という展覧会関連トークイベントで、こう語っている。「地域の人たちに知って欲しいという思いがあって・・作品の解説だけにとどまらないよう多角的に芸術家たちが住んだこの地域の魅力を掘り起こしたいという思いがあって・・(中略)作品を鑑賞するだけじゃなくて、実際にそこに暮らした芸術家たちがこの地域に対してどういうことを言ったのかというものを作品と合わせて展示しました。それが地域の人達にとっての鑑賞の新しい糸口になるようでとても好評で、地域の人達と芸術家が共感するツールになった」。この展覧会場では、浦和画家たちの残した言葉が作品のそばに掲げられ、画家たちの浦和という場所への思いや画家同士のつながりを示していた。

(このトークイベントはうらわ美術館のYouTubeチャンネルで見れる。https://www.youtube.com/watch?v=cKIljrl-A0w&t=1s )

そのトークイベントでは、府中市美術館の学芸員神山亮子さんと板橋区立美術館の学芸員弘中智子さんがそれぞれ企画された地域ゆかりの展覧会が紹介された。神山さんは2009年に開催された「多摩川で / 多摩川からアートする At/ From Tamagawa 1964-2009」という多摩川をテーマとした作家11人の作品の展覧会を企画した。高松次郎の「石と数字」(1960年代)、山中信夫の「川に写したフィルムを川に映す」(1960年代)、そして日高理恵子の多摩川の段丘にある小さな神社の境内の木々のモノクロ作品を写真で紹介された。

この対談で司会をしていた、うらわ美術館学芸員(今回の展覧会担当)の滝沢明子さんが鋭い視点をこう指摘した。「当時もだったんですけれども、地域美術ということと現代美術というのが結構乖離しているなとずっと私は思っていて、それが地域ということから現代美術が引っ張れるのだという驚きがあった」。

板橋区立美術館の弘中さんは、沖縄県立美術館や京都文化博物館と協力して、沖縄や京都の画家たちと池袋モンパルナスや前衛画家たちの関係性を示した「東京⇔沖縄 池袋モンパルナスとニシムイ美術村」(2018年)と「さまよえる絵筆 東京・京都戦時下の前衛画家たち」(2021年)という展覧会を企画した。池袋にアトリエ村があった池袋モンパルナスの話は新聞記事等で読んで以前から興味を持っていたが、その最盛期である1920年代から1930年代に、他の地域の画家たちと交流の動きがあったという事実は、知らなかった。弘中さんは、今も2館と連絡を取り合って、調査を進めているという。

府中市美術館の地域の一つの象徴的な風景をテーマとしたような展覧会や、板橋区立美術館の他の地域との連携をテーマとしたような展覧会などは、地域に根差す美術館だからこそできる試みとして、他の地域の美術館も含めて今後もより深く掘り下げて、情報を発信していくことに期待したい。

地域美術というと地味なイメージがあるが、その強みとは市民にもその経験やネットワークを活かしながら協力し、芸術そのものを引き寄せる可能性が広がるということだ。松原さんの話では、うらわ美術館が5年前に開催したボランティア養成講座に参加した市民の方々が、今も緩やかに繋がっていて、今回の展覧会でも助けてもらったそうだ。「そういう人達の存在を大切にしていきたい」と松原さんは言う。

「浦和は地元に多くの作家がいて、彼らが緩やかに繋がり、周りの人々や画材屋さんも暖かく見守っていた風潮があった」と松原さんが言及した。瑛九が個展を開き、当時の画家たちも利用したコバルト画廊はコバルト画房と名前を変えて、画材や絵画教室、そしてギャラリースペースもある施設として現在も画家や市民が利用している。

浦和で一番古い画材屋「コバルト画房」

人間国宝の工芸作家(彫金)、増田三男の次の言葉が展覧会で作品の横に掲げられ、浦和の人間関係の居心地の良さを表している。「埼玉では『君は君、我は我なり、されど仲良く』」(『埼玉県展の50年』埼玉県美術家協会、さいたま芸術文化祭埼玉県実行委員会、2000年 図録p 195)松原さんのこの言葉に関しての補足説明の中で、浦和の「穏やかで控えめな気質が多くの浦和の芸術家の作風にも現れている」という指摘があった。人の繋がりも穏やかで、工芸や油彩などの分野や会派や派閥を超えて、緩やかに繋がっていって、地域の美術を盛り上げ、引き継いでいるという。地域の芸術を牽引した増田と画家高田誠は、ニックネームで呼び合うほど仲が良かったという。

勿論、文教都市として、師範学校(現在の埼玉大学)という教員を養成する機関が古くからあり、全国から集まった熱心な美術教師がこの地域にいたという影響力も大きいと取材中何回か強調された。東大合格率の高いことで知られる全国有数の進学校、県立浦和高等学校でも名を成した多くの画家たちが指導して、東京藝術大学へ進学し、優秀な画家を輩出したことにも驚く。

上記の浦和の芸術家同士の繋がりや師弟関係は、「うらわ美術館」のYouTubeチャンネルの「小川游と内藤五琅に聞く 浦和絵描き、その思い出」(5月24日うらわ美術館で収録)という動画の中で、洋画家の小川と日本画家の内藤が具体的に旧制浦和中学校(現在の浦和高等学校)時代の思い出とともに詳しく話している。小川は増田のことを大恩人と称し、旧制浦和中学校には高田誠が美術部を時々見にきてくれたという。人間国宝の工芸作家(彫金)内藤四郎を父に持つ内藤五琅も、増田や小松崎邦夫との交流を話している。

「(展覧会で検証したように)なぜ画家たちが浦和に来たのか探っていって、地域に住んでいる人たちに提示できれば、もっと(その人たちが)その地域が好きになるんじゃないかと思う」と8月末にうらわ美術館の滝口さんは話してくれた。滝口さんの言葉通り、何回か行われたギャラリートークでは熱心に耳を傾ける人々の姿が見受けられ、芸術を通して浦和の歴史的な魅力に気づいたのではないか。この「芸術家たちの住むところ」という展覧会を通して、地域に住んでいる私たちも芸術家と同じ目線で地域全体を見渡せるような気もして、滝口さんの言葉通り、さいたま市民としてますます浦和という街が誇らしく好きになった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます