中原親能と共に京で活動を展開していた土肥実平。

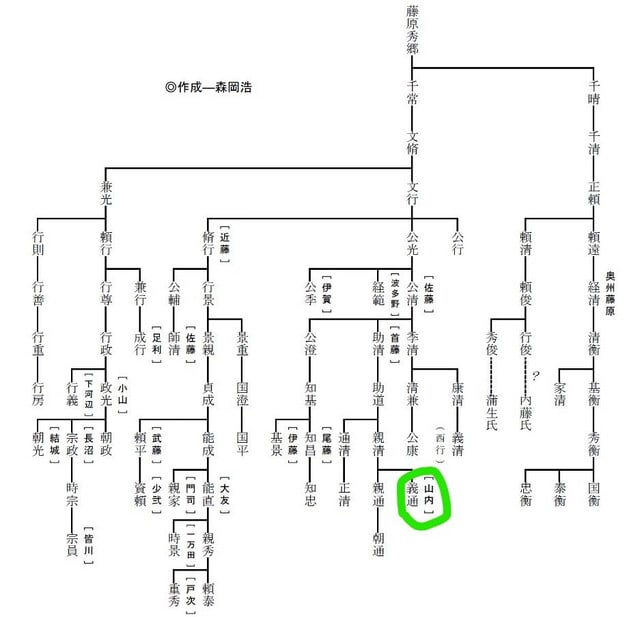

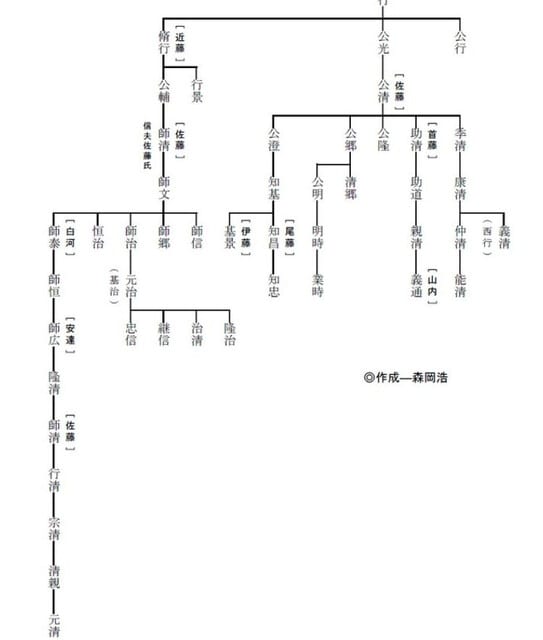

その弟に【土屋宗遠】がおり、土屋氏となっていった。

wikipediaによると、↓

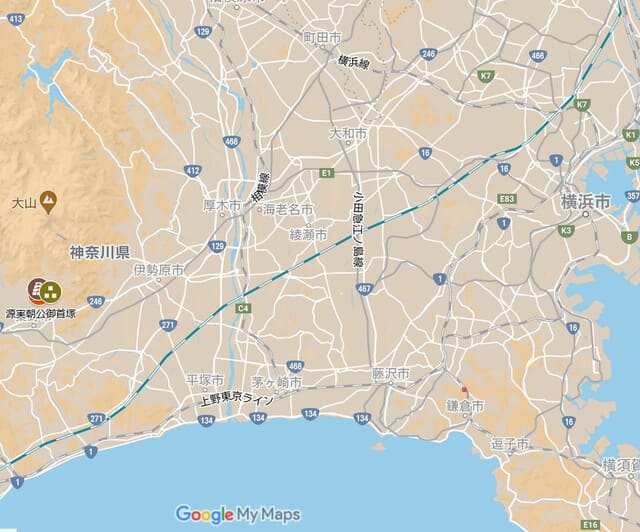

中村宗平(むねひら)の子。土肥実平(どひ-さねひら)の弟。相模(さがみ)(神奈川県)土屋郷の領主。源頼朝の挙兵にしたがい御家人となる。承元(じょうげん)3年私怨(しえん)で梶原家茂を殺して和田義盛(よしもり)にあずけられた。和田氏の乱で義盛に属し,建暦(けんりゃく)3年5月3日討ち死に。通称は三郎。

宗平の娘である桂御前は、同じく相模国の豪族である三浦党の岡崎義実に嫁ぎ、義忠・義清兄弟をもうけている。

義忠は佐奈田氏を称しているが、弟の義清は母方の叔父である土屋宗遠の養子となり、土屋氏を称している。

もう一人の宗平の娘である満江御前は伊豆国の伊東祐親に嫁いでいるが、諸系図を見ると中村党と伊東(久須見)一族と密接に婚姻関係を結んでいたのが分かる。

宗平の娘と祐親の間には、河津祐泰、伊東祐清、八重姫、万劫御前らが生まれたが。

万劫御前は最初は工藤祐経の妻であったが、後に土肥遠平と再婚している(遠平の娘は、祐経の子・伊東祐時に嫁いでいる)。

河津祐泰は曾我兄弟の父として有名だが、祐泰の妻・満江御前は最初は源仲成に嫁ぎ、最初の夫との間に出来た娘は二宮友平の息子・友忠に嫁いでいる。

伊東祐親娘で工藤祐経に嫁いだ女性『万劫御前』が、祐経が不在の時に祐親に引き戻されて、土肥実平の息であった土肥遠平に嫁ぐことになってしまう。そしてさらに、遠平娘が、今度は祐経の息祐時の室となる。

同じく伊東祐親娘は北条時政の前室でもある。北条義時の母のようである。という事は、政子の母でもあるのだろうか? 同母だろうか??

(祐経の妻の姉妹となる人物だろうと思われる)

wikipediaには以下のようにある。

「八重姫」

頼朝の監視役であった伊東祐親の三女。源頼朝の最初の妻とされる。

頼朝の初子・千鶴御前(千鶴丸)の母。

以上を繋げていくと、源頼朝の最初の妻が、実は政子の叔母であったことになるのではないだろうか?? (政子の母とは異母となるが…)

政子の母親の妹(年は離れていたかもしれない)

頼朝の乳母・比企尼の三女を妻としていた祐親の次男・祐清が頼朝に身の危険を知らせ、頼朝は祐清の烏帽子親である北条時政の邸に逃れたという。

この比企尼の三女は「のち平賀義信室。平賀朝雅の母。頼朝の嫡男頼家の乳母。 」だそうである。

祐清の烏帽子親が時政であった事、比企尼三女が嫁いでいたことがわかり、ますます濃密な鎌倉の武士たちの関係が浮き彫りになる。

比企尼三女

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BC%81%E5%B0%BC%E3%81%AE%E4%B8%89%E5%A5%B3

===*===

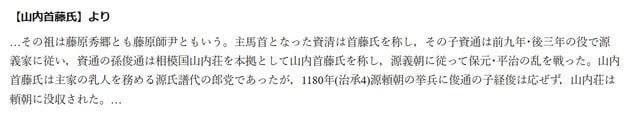

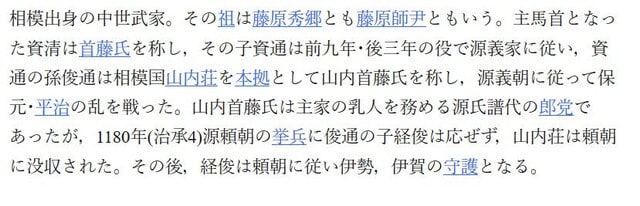

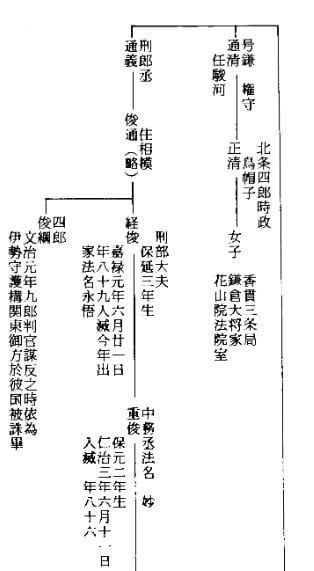

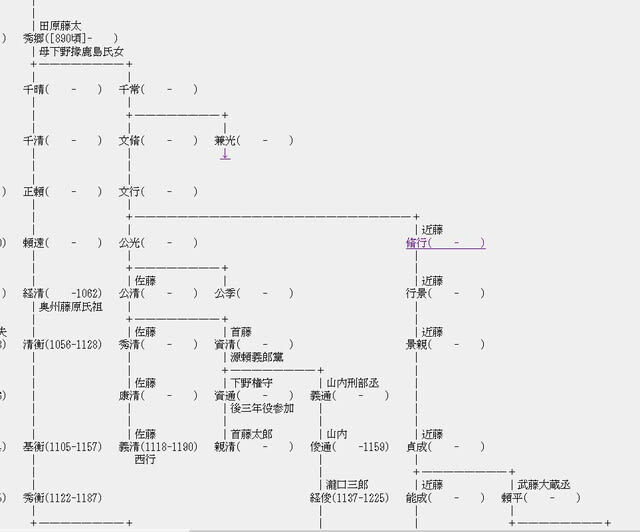

遡ってみると土肥氏・土屋氏の祖は「中村氏」であり、さらに遡ると桓武平氏となる。

その中村氏、中村宗平(土肥実平の父)のwikipediaを見ると、宗平娘が伊東祐親の室となっていた。実平の姉妹が、伊東氏とつながりを持っていたのだ。

この伊東祐親の養父ともいわれている工藤祐隆の工藤氏から河津氏が出てくる。

河津氏

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E6%B4%A5%E6%B0%8F

曽我氏

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%BE%E6%88%91%E7%A5%90%E4%BF%A1

相良氏

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E8%89%AF%E6%B0%8F

相良周頼には子がなく、親類の伊東祐時の孫(祐光の子)、光頼を養子として家督を継がせた。このために日向伊東氏とも近縁である。

===*===

上記のような工藤氏・土肥氏の関係の中に、頼朝の寵臣であった中原親能、中原久経、政経がいた。佐々木氏もまたしかりである。

三左衛門事件の三人が所領を没収される程度で済んだのは、中原親能の働きかけによるものと、どこかに書かれてあったこと、また、中原親能の年代と中原久経がほぼ一致していることから、義兄弟であったか、ごく近い間柄であったと思う。同じく波多野に関係もしている!

中原政経が事件後逼塞していたと思われる近江国伊香郡のこと(を考え合わせると、九里の祖である中原にごく近いと思われる。

そして、和歌山系図に載っている名前が九里助恒 と 助政 であり、その「スケ」が工藤・伊東氏の「祐(スケ)」を思わせる。

また、比企尼三女もまた源頼家の乳母を務めており、九里の祖である富木氏の富木常忍母と接点がある。

富木常忍の母が1182年のことであり、当時8歳くらいのことであり、乳母の手伝い程度ではあったと思うのだが、、、、同じ頼家の乳母として名が挙がっている。(この女性がイコール下総局であったとするならばだが。もしかすると二代にわたっての乳母であったのかもしれないが。)

摩々局…源義朝の乳母。

「所領が早川庄内であることから、中村氏出身と見られる。」とある。

義朝は畔蒜荘で育ったと、鈴木かほるさんの本にあり!

比企尼が、伊東祐清の養子を連れ子として平賀に嫁いだ。

「生後間もない祐泰の子(曾我兄弟の弟で僧となる)を引き取り、祐清と死別した後にその子を伴って平賀義信に再嫁している。」とある。(wikipedia)

良くはわからないのだが、ココで平賀氏と小早川氏が繋がっている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%97%A9%E5%B7%9D%E6%99%AF%E5%B9%B3

ぐちゃぐちゃなメモだが、きっと後で役に立つ!と思うので‥‥

上記の事項に、出雲・石見国との久利氏(吉川経安)(清原氏)の関係も絡めつつ調べていくと、そして「土屋」や「吉川」をたどると、何かわかってきそうな気がしている。

https://archives.bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/OS/0002/OS00020R089.pdf