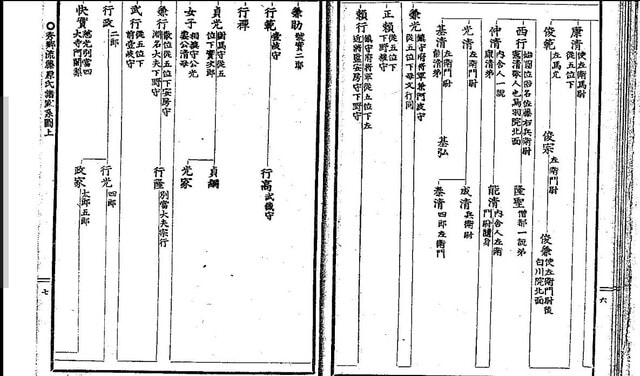

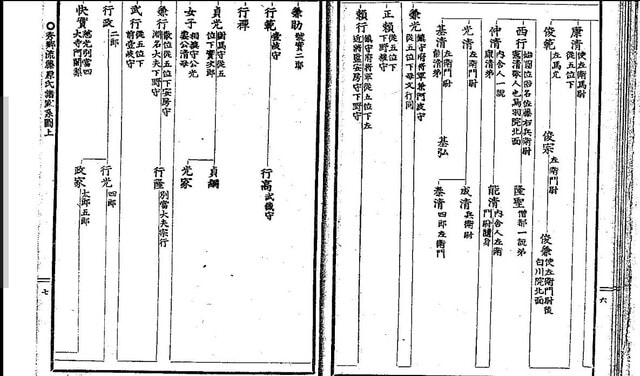

今回の系図には俊兼自身が載っている。

佐藤俊兼 北面武士

後に公文 笠俊兼として出てきている人物ではないだろうか?

公文職、中原氏にとっても得意分野。

中原俊兼も同一人物かもしれない。

今回の系図には俊兼自身が載っている。

佐藤俊兼 北面武士

後に公文 笠俊兼として出てきている人物ではないだろうか?

公文職、中原氏にとっても得意分野。

中原俊兼も同一人物かもしれない。

此処は、中原久経にも関係してきそうな重要な箇所と思う。

波多野氏に中原氏がはいりこんできている。

googlebooksの情報を集めると

白河義典、公暁の死を聞き自殺す

義典は公暁の家人であったらしい

公暁の使として神宮に奉幣せる白河義典は帰途三河国矢矧宿に至つて公暁の死を聞きて自殺せしかば、幕府は共所領を没収せり。

・・・とある。

中原氏は乳母(めのと)の役割の者が多く、公暁の乳母でもあったのがこの俊兼の娘であるのではないだろうか? 公暁と共に育ったのが義典であったのではないだろうか? とますます思う。

最初は公暁の実母が中原氏と思っていたのだが、乳母が中原氏であったのではないだろうか?と今思っている。

下から5行目 俊兼 ↑ (官吏補任 永井晋 著)

上から5行目 俊職 ↓ (官吏補任 永井晋 著)

波多野遠義 1082年生ー1155年没

1155年という事は、朝長が生まれたのが1143年、歿したのが1160年。

久経が生まれたのが仮定1145年~1155年と幅を持たせてみようと思うが、

もしかすると遠義は孫の久経に会ったことがあるかもしれない。

筑後守の国司というので、調べてみると、wikipedia の波多野遠義の順番が不確か。

1155年までに入れるようにしなくては。高階成章の後に入ることになるのだろうか?

筑後とは宇都宮氏に寄寓した「平貞能」がいた場所である。

もしも権守であれば、築後に赴いていない可能性もあるかもしれないが、

国司となっているので、そこに赴任したのではないかと思う。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%AE%98

そういえば、系図に佐伯二郎三郎とある。

この波多野遠義は佐伯氏なのだ。遠義の先祖は九州にいたのだろうか?

豊後の佐伯氏とか。。。

さて、三浦氏の研究という本には「義通の父を遠義といい、その曽祖父に経範という者があって、母は佐伯氏、天喜五年(一〇五七)、前九年の役で討死したという。」とある。

経範は前九年と関係があるほど古い人物であったようだ。

また、荒木村重の下克上とういう本の中には「前九年の役で活躍した佐伯経範が祖とされ、河内源氏の源頼義の家人として仕えていた。経範の父・佐伯経資が頼義の相模守補任に際して、その目代となって相模国へ下向したのが波多野氏の起こり 」

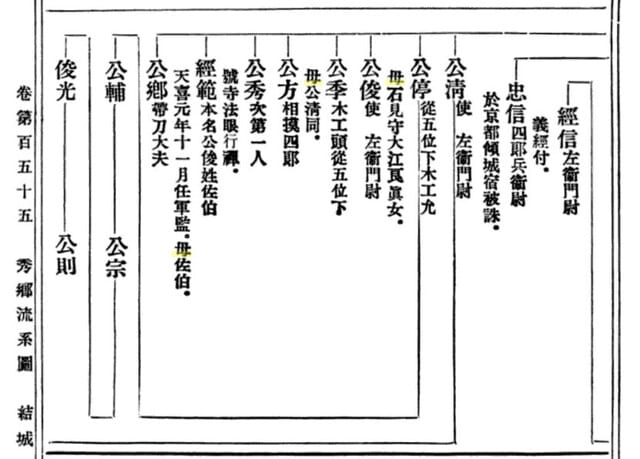

纏めてみると以下のような系図になった。

経資ー経範ー経秀ー秀遠ー遠義ー義通となる。義通の五代前が経範という。

という事は、遠義の四代前が経範。

経範が頼義と共に居た、前九年の役は1051年~1062年

経範は、この頃が活躍期と考え、1020年代の人物だろうか。1063年に歿している。

「波多野氏の祖経範を仮に公経としたならば、文行―公光|公経—経秀—秀遠―遠義―義通を作成した名残りであるのかも知れない。佐伯氏の名が出るのは、波多野秀遠の女が文郷に嫁して光郷を生んでいる関係から、佐伯氏とは重縁の関係」(波多野市史)

(従五位下遠義(波多野刑部公光の子経範は、初め母方の姓佐伯を名〇六三年)に戦死してしまった。 ... 波多野民部・経秀と称す、母は出羽城介信従五位下越前波*野波多野五郎波多野次郎中務/義重(盛瑞鶴品鄭)十才頃より鎮守府将軍源頼義の部下(googlebooks)

素晴らしく良い系図を見つけた!!

関係部分をお借りします!

(是非訪れてみて下さい。波多野遠義の弟が比企遠光になっております!)

http://himagine1110.web.fc2.com/keizu/hatano.htm

https://blog.goo.ne.jp/kunorikunori/e/c43652e356600b8ed07eb4a6b2d18fc1

「經秀代々豊浦庄の知行を相傳す」を思い出した。

近江国坂田郡史の一文である。

この経秀はやはり経範の息であり、波多野義通の曽祖父に当たる人物である。

其の経秀が、知行主であった「豊浦庄」

此処は、九里にとっても縁深い場所であったと見え、戦国時代に九里浄椿が山内政綱に豊浦庄の地頭職を欲しているのである。

更にもしも経秀はじめ、佐伯・波多野氏がだいだいこの周辺の一族と婚姻関係を築いていたとすると、もちろん中原氏も範疇に入るであろうと思われる。

義通の妹が、源義朝と離縁した後に「中原某氏」に嫁いだとしても、不思議ではない土地柄である。

しかも、中原が大江と系図が重なるわけも、経範の母が小野良實の娘であり、大江氏でもあった関係であろうと推測する。

この小野良實だが、googlebooksの情報では坂上氏から養子に入った。つづく

坂上氏 小野良實 文室秋津

中原久経と共に行動した近藤七国平。

共に全国を行脚するため、喧嘩ばかりしていては任務が滞ってしまう。

この二人は、年齢差はあっても身近な存在であり、仲もよかったのではないだろうか?

公光の三兄弟でのほか、公光の妻が兼光の娘という事で、出産するときなど子供を引き連れて兼光の里に帰ったと考えると、当然その周囲の人々とも親しくなる。

小山・下河辺・太田・長沼・皆川・足利・結城・佐貫氏など、ともつながりはあったと思うのである。

其の証拠に?

源頼政の荘司が下河辺氏であったとすると、当然頼政の周囲には光行と脩行がいたわけで、繋がっていたと思われるのである。

大きな秀郷流の一族はかなり結束していたのかもしれない。

この公光の妻が兼光の娘であったことにより、そのつながりが実は大きな効果をもたらしたのではないかと…(勝手な想像)

何と公清の弟に、母親が大江氏(三河守大江良真(實)娘)である公停がいる。何と読めばよいのだろう。

三河守大江良實(真)

以下の人物の関係者か?

石見守大江良實女ともある。

この良實(良真)は、もしかすると‥‥小野小町と関係があるあの人物では…

「系図集『尊卑分脈』によれば小野一族である小野篁の息子である出羽郡司・小野良真の娘とされている。しかし、小野良真の名は『尊卑分脈』にしか記載が無く、他の史料には全く見当たらない。加えて、数々の資料や諸説から小町の生没年は天長2年(825年) - 昌泰3年(900年)の頃と想定されるが、小野篁の生没年(延暦21年(802年) - 仁寿2年(853年))を考えると篁の孫とするには年代が合わない。ほかに、小野篁自身の娘[1]、あるいは小野滝雄の娘[2]とする説もある。」

つまり小野篁の息という事である。

https://zyousai.sakura.ne.jp/mysite1/sagae/otomo.html

ココが寒河江なのである。これは小野=大江であろうと思われるのである。

左沢楯山城跡の宗教遺跡-(資料)

寺屋敷と巨海院巨海院は古くは柴橋落衣(寒河江市)の北、寺山の大門跡近くにあったといわれている。

落衣に接する金谷原に出羽郡司小野良実の廠庁(役所)があり、そこには良実の次女の小野小町が

住んでいた。

===*===

つまり、小野小町と姉妹であった女性が公停・公俊の母か?

前回の記事で、公俊=経範という事ではなかっただろうか?

年代はあうのだろうか?

平為俊

「この公行の玄孫公俊が、経頼の兄成頼(四位中将)の曾孫検非違使為俊の養子になっている。」佐々木秀義の父季定の初名は「為俊」であり、平姓も使っていたと思われる。

佐々木季定(為俊)の息と云えば佐々木秀義が有名だが、この経範(公俊)もいた事になる。

そして、そこに小野小町の父 大江(小野)良實(良真)も関わってきたとすると、そここそが九里氏ではないか???

九里村は隋心院門跡領なのである。

「経範:本名公俊 性佐伯」の情報を加えてみる。

===*===

経範は波多野の祖でもあり、佐伯姓でもあった。

波多野義通の妹とは、もしかすると本当の意味での妹であったかもしれない。

もう少し掘ってみたい。

「経」が通し字なので、何だかうれしい!

公清の母のことに、少しこだわりを持っている。

http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_41_40.html

《 四つの系図から複数にあることは「公清が公光の養子であったこと」、と「公清が公光の血を引いていること」の2つです。》

これは、どのような意味なのだろう。

ずっと気にかかっているのだが…

まず公清の母は兼光の娘である。伊賀氏の祖となる公季の母も、また同母である。

公清が養子であるとすれば、公清の母が誰かと結婚した後に、その息を連れて公光に嫁いだという事かもしれない。

しかし、公清は公光の血を引いている…という事は、公光の兄弟が早く歿したか何かか?

公光の兄弟を見てみよう。

その前に公光本人、1057年に歿している。

1057年(天喜5年)11月、阿久利川事件の翌年、源頼義に従って安倍頼時と戦い、戦死した。

公行に関しては、こちらが詳しかった。

https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E6%96%87%E8%A1%8C

『小右記』万寿四年(1027)二月二十七日条に、

昨日のこととして、宇多源氏左中弁経頼が近江志賀郡の崇福寺参りの帰りに、逢坂関山で群盗に襲撃され、前佐渡守公行朝臣が射られたが命に別状はなかった。

経頼は藤原道長の正室源倫子の甥だが、矢を射られたのは経頼ではなく、随行していた秀郷流藤原氏公行であった。

公行は文行の子であり、はじめから公行を狙っていたものと考えられる。

ところで公行は前佐渡守だが、佐渡国が疫鬼を放逐する北方の境とされている(『延喜式』)。

酒呑童子退治の源頼光や鵺退治の源頼政のように、鬼退治の呪力を有する存在と考えられていた軍事貴族が、国司を勤めるのにふさわしい国といえる。

そういえば、佐々木導誉(京極高氏)も検非違使の功で佐渡守に補任され、その家系は佐渡守を世襲官途として佐々木佐渡家を立てている。

参議源経頼の日記『左経記』長元四年(1031)六月二十七日条によれば、公行は欠員となっていた相模守の申文を提出していたが、除目では六位史(姓欠)光貴が昨年とどめられていた史巡(六位史の功績)で補任された。

経頼は、光貴の補任を故実にかなっていると認めながらも、公行の佐渡守の事績を高く評価しており、平忠常の乱で衰亡した当時の相模を再建するには公行が適任であると憤っている。

たしかに国司の初任者には、平忠常の乱直後の東国国司は重すぎるであろう。

しかしまた経頼が公行と親しいことも分かる。

公行は、経頼が寛仁二年(1018)から治安元年(1021)頃までの近江守在任のとき郎等になったのだろう。さらに参議右大弁経頼は長元四年(1031)から同七年(1034)頃まで近江権守を兼任している。この記事の当時経頼は近江権守であった。

三上山のムカデ退治という俵藤太秀郷の伝承は、秀郷流藤原氏と近江の関係の深さを物語っていよう。

この公行の玄孫公俊が、経頼の兄成頼(四位中将)の曾孫検非違使為俊の養子になっている。宇多源氏と秀郷流藤原氏の関係の深さが分かる。そのことは、公行の甥高年が検非違使に追捕されたときも、経頼の従兄弟済政が保護していることで分かる。

『小右記』長元元年(1028)九月八日条によれば、去春、筑前国高田牧の雑物が運上されたが、物流の拠点摂津国河尻(淀川)で前備後守義通の郎等らが牧司藤原為時一行を襲撃し、物品を奪い取り、牧の下人ひとりを射殺するという事件があった。

…略…

実は済政は源経頼の後任の近江守で治安二年(1022)頃から長元二年(1029)頃まで近江守であり、この記事の当時は近江守に在職していた。

上東門院彰子(一条天皇中宮)は藤原道長の長女で、母は宇多源氏左大臣雅信女倫子であり、源経頼や源済政は従兄弟であった。万寿三年(1026)に落飾して、東三条院の先例にならって女院号を賜っていた。

やはり道長の外戚宇多源氏と佐藤一族の関係は深い。

近江守に補任された宇多源氏は、近江に勢力を張り天下治乱のもととまでいわれた秀郷流藤原氏を郎等にしながら、近江に進出していったと考えられる。

これが近江源氏佐々木氏の源流である。

また高年の名は『尊卑分脈』には見えないが、公行の兄弟脩行は近江に留住して近江掾となり、近藤氏の祖となっている。秀郷流藤原氏を名乗る蒲生氏は近江国蒲生郡から甲賀郡にかけて勢力を張っており、また蒲生氏が平安末期から鎌倉期に「俊」の字を通字とすることから、この高年の子孫と考えられる。

そうであれば古代豪族蒲生忌寸の子孫とは決め付けられない。むしろ佐々木氏との関係を見ると、秀郷流藤原氏の可能性が高い。

蒲生氏の娘が佐々木定綱の側室になっていることでも、秀郷流藤原氏を名乗る蒲生氏が早い時期から宇多源氏の郎等であったことが分かる。

【参考文献】

野口実『伝説の将軍藤原秀郷』吉川弘文館、2001年

河添房江『光源氏が愛した王朝ブランド品』角川選書、2008年

(佐々木哲先生の文章のようでもあるが‥‥)

===*===

長く引用させていただいた。

つまり、公行と兄弟脩行は近江国にいた。

しかも、佐々木氏にほど近いところに。

源経頼・成頼、そしてその後任の源済政は、源仲政の父であり、頼政の祖父となるのである。

更に、蒲生氏も秀郷流で、昨日の系図の右端にもちらりと見えていた。

===*===

話を戻すと、公行と脩行は、近江国を守るため、経頼や済政の郎党として働いていた。

一方の公光は東国、奥州に赴く源頼義の郎党となっていたのだろうと思う。下記の事件の際に公光は歿してしまったのである。

以後、頼義の陸奥守在任中は何事もなく平穏に過ぎ、その任期満了である天喜4年(1056年)の年を迎える事となった。

頼時から惜別の饗応を受けた頼義が鎮守府から国府へ帰還する途中、阿久利川にて野営を敷いて一夜を明かす事となったが、その際に何者かによって頼義配下の陣が荒らされる騒ぎが起こった(阿久利川事件)。陸奥権守の藤原説貞の子・藤原光貞から頼時の嫡男・貞任の仕業であるとの言葉を受けて、頼義は頼時に貞任を引き渡すように求めた。頼時がこれを拒否して、挙兵した。

頼義は軍勢を衣川の関へと差し向け、さらに朝廷からも頼時追討の宣旨が下され、再び安倍氏との前九年の役が再開される事となった。

公光の母は平貞文の娘という事で、桓武平氏のようである。

また、以下の情報もある。

平為俊

「この公行の玄孫公俊が、経頼の兄成頼(四位中将)の曾孫検非違使為俊の養子になっている。」佐々木秀義の父季定の初名は「為俊」であり、平姓も使っていたと思われる。

この為俊が佐々木となった為俊と思われるが、その実、三浦氏でもあったのではないだろうか?と思ってしまう。

「経範:本名公俊 性佐伯」の情報を加えてみる。

経範は養子と思っていたが、公俊という名があり、しかも姓が佐伯となれば、やはり同族の中での養子かと思う。

では最後に、公行・公光・脩行の「脩行」に注目してみると、どうだろうか。

近藤氏の祖なので、以前にも書いた記事がある。

近藤国平のコトバンクを見ると

「近藤 国平(こんどう くにひら、生没年不詳)は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。近藤国澄の子。藤原秀郷の玄孫・脩行(近藤太)の五代孫。大友能直等の又従兄弟にあたる。通称は近藤七。子に国重がある。

祖父の代より伊豆国に地盤を有していたとされ、治承・寿永の乱では源頼朝の旗揚げ当初よりその幕下に加わり転戦した。以後、御家人としてその名がみえ、平家が滅亡する直前の元暦2年(1185年)2月には頼朝の代官として中原久経と共に上洛し、混乱に乗じて非法狼藉を働く畿内近国の武士の平定にあたったほか、鎮西にも下向し同様の任務に就いた。

建久10年(1199年)3月には三左衛門事件への関与により罷免された後藤基清に代わり讃岐守護に任ぜられるが、以降の動静は未詳となっている。」

藤原公清の母親=公光の妻、兼光の娘である。

https://office-morioka.com/myoji/genealogy/genpei/fujiwara_hidesato.html

http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_41_40.html

森岡先生の系図拝借しております!

佐藤・波多野・伊賀・首藤・山内氏等につながる【公光】

妻が足利・小山・下河辺・結城・長沼・皆川氏等につながる【兼光】の娘であった。

この系図には九里にとって大切な後藤氏や太田氏の記載がない。

しかし、公清の母が兼光の娘であることとは、九里氏にとっても重要な部分と思う。

公清も、養子説もあるのだが、調べても良くはわからなかった。

~~~*

中原久経の母の情報は少ないが、

①波多野義通の実妹

義通の妻の妹(義妹)という説によると、

妻は何人かいたようなので、判っている人物だけを考えてみよう!

②中河辺清兼の娘、

③宇都宮宗綱の娘、

④伊勢守光定の娘、

のどれかが、母となる可能性がある。

久経の父はいまだわからず。

~~

②の清兼は、私の予想では 中原清兼・佐藤清兼のことではないかと思う。

波多野氏と佐藤氏のつながりという事になる。

③は、宇都宮氏なので、「中原」の名乗りもあり、非常に近い。清原氏にも、紀氏にも通じている。

宇都宮氏は宗綱の娘寒河尼が小山政義に嫁いでいる。つまり宇都宮氏と秀郷流は繋がっている。

④伊勢守光定は、以前の調べでは「波多野義職の母」で、「深栖光重の息」という説もある。

深栖光重=「波多野御曹司」であり、頼政の義兄弟で、頼政の父「仲政の養子」なので、近い感じがする。

①はどうだろう。

本当の妹であったとすると、父:波多野遠義(筑後守號佐藤)、母:藤原師綱娘 となる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E5%B8%AB%E7%B6%B1

https://nakuyo-neuneu.com/keizu/102019001/#toc6

波多野遠義と藤原師綱、これから調べてみます!

「義通の家系は代々従五位下を継承し、祖父秀遠は鳥羽院蔵人所衆で、父遠義は筑後守である。義通も従五位下であり、『群書系図部集』所載の荒木系図には、母鎮守府将軍藤原師綱女。保元元年三月二日辞京相州下向。平治乱上洛。高名。敗北之後又下向。」

佐藤となる以前の公光(文行の息とも)の妻は太田氏の祖の兼光娘ともいえると思う。

怖ろしくアバウトな計算だが、

公清の娘1050年生まれ位 季清1070年位 清兼1090年位 の想定で、おおむね予想の清兼1100年に合いそう。

http://www.ktmchi.com/rekisi/cys_41_40.html

もちろん、小山氏、下河辺氏が、すごく近く感じている。

しかし、久経の外祖父の名前が清兼という記載が多いので、それを手掛かりにすると佐藤か?となる。

下河辺にも清親と「清」が付いていたので、こちらにも清兼がいたかもしれない。

ただし、年代的には1100年位に生まれた方である。1120年代の娘がいるのだから。(源義朝妻=朝長母)

堀河天皇の時代で、中原成行・経行(経憲)の時代と重なっている。

成行の系図の註に

「(号愛知大領 堀河院御宇近江国七郡賜之始下国住愛知郡長野郷と或 朱雀院御宇□)」

中原清兼=佐藤清兼であると、私的にはやっと秀郷流と深くつながる部分が出てきた感じである。

清兼のいた時代は、近江では佐々木荘もやっとでき、経方が下司であったような時代である。

太皇太后宮大造清兼が、義朝の母方(藤原忠清の娘・秀郷流)の親族という。

これは素晴らしいヒント!であり、かなり秀郷流の清兼であろうことを示唆しているのではないだろうか?

これからその忠清を探そうと思う。(伊藤氏だそうだ。)

↓

この忠清は秀郷流ではない方の忠清のようだ。

もっと古い人物と思う。

佐藤季清の息 康清 清兼 公俊

此処にも清兼がいた!

「あるいは公清の息か」と書かれている。

しかし武蔵少掾とも書かれておらず、左衛門尉のみ。

従五位下なので、武蔵少掾は余裕であり得るか?

年代を見ると 公清の父公光が1057没年なので、清兼1100年位か。(季清が入るの場合)

1145年あたりに久経が生まれるとして、あり得るかもしれない。

もしも、中原久経の祖父が佐藤清兼だとすると、西行さんが近い!!(嬉)

史大夫 清定ー清業・清房

平清盛の養子となった清貞は、 清貞ー清兼(承明門院蔵人)

この史大夫清定は、初名は「清重」で、坂上重盛の息であったが、勘当され、乳夫である定清の養子となっている。

一方の平清盛の養子となった「清貞」の息にwebの公卿類別譜に清兼(承明門院蔵人)を見つけた。

だが、年代的に合わないので、中河辺清兼ではない。

https://geocity1.com/okugesan_com/nakahara.htm

中河辺清兼、中原範兼が父なのだろうか?

「中河辺」という地名を美濃国にも見つけたが、そこの人物???

中河辺清兼は久経の祖父なので、だいたい1100年生まれと思う。

一方の清貞の息の清兼は、???

清貞は中原師元の実息であったので、師元1108年生まれ 長男師尚1131年生まれという事は、清貞は1132年以降の生まれか?

そうなると、息の清兼は1150年代となる。

因みに中原清業は1158年から1185年(播磨国目代)が活躍期であったようだ。

だいたい久経の活躍期とかぶっている。