我が系に関係する岡田氏には二系統あると思われる。

一つ目が清左衛門系。

二つ目が市十郎から十右衛門になる系である。

途中で養子に入ってきてくださった岡田氏は四日市市史にあった「伊勢守」の兄弟の系と思われる。(=市十郎・十右衛門の系と思われるのである。)

今、一つ目を探している。

紀州の文書にあった「岡田清左衛門」であろうか?

南部藩の「岡田金左衛門 岡田清左衛門忠政 」であろうか?

下総原氏宗家当主原氏の系とつながっていくと思われる中原一族でもある「岡田元繁」であろうか?

一つ一つ接点がないかを見て行くしかないと思う。

岡田元繁に関しては、千葉氏の立派なHPもあり、web上を探って行けばかなりわかってきそうな気配であるが、他の二つは殆ど情報がない。

~~~*~~~

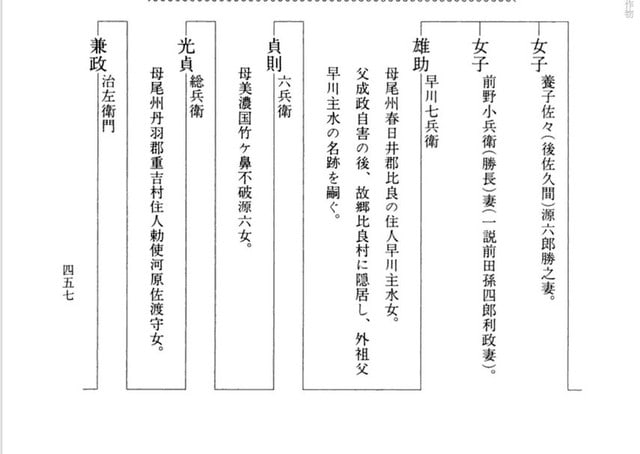

岡田元繁

先祖書(岡田元繁)(寛政6)大慈恩寺文書 3371–22 原蔵大慈恩寺(千葉県香取郡吉岡

村)影写明治19(1886) 19丁(文書17点) 40cm (4部合綴)大蓮寺文書 3071. 35–28 原

蔵大蓮寺(千葉県東葛飾郡浦安村)影写大正4 (1915) 2丁(文書1志)36cm (清澄寺 ...と出てくる。

原氏式部太夫胤栄系図井譜録・岡田元繁先祖書をも収む。