まるで、”見て見ぬふり”や”臭いものには蓋をしろ”といった日本のムラ社会の悪しき慣習が、地球の裏側の大英帝国にまで乗り移ったみたいである。

英国で会計システムの欠陥により、郵便局長ら数百人が横領や窃盗などの罪に問われる冤罪事件が起き、システムを納入した富士通の責任も問われている。

一方で”本来の責任はシステムの欠陥を知りながら、長年問題を放置してた英国の政治家や官僚にある。彼らは責任を富士通になすりつけようとしている”との声もある。

富士通の子会社が納入し、旧英国郵政(2012年の民営化後はポストオフィスと改称)で2000年より使用されてた勘定系システム”ホライズン”に重大な欠陥があった。これにより、実際には郵便局の口座に現金があるにも拘らず”現金不足”と誤って表示される重大なシステムトラブルが15年以上も続いていた。

これに気づかず、民間委託郵便局長ら736人が不足分の現金を横領したなどの疑いをかけられ、英国史上最大の巨大冤罪事件に発展。236人もの元局長が無実の罪で投獄され、少なくとも4人が自殺した。

以下、「英国史上最大の冤罪が”とんだとばっちり”と言える理由」より一部を抜粋します。

英国社会に修復不可能な程の深い傷を残したこの事件が、英政府による組織的な人権侵害であるのは間違いなく、英政府は補償金の支払いを進めてきた。

2019年にロンドンの高等法院で、元局長ら555人に5800万ポンド(約107億6100万円)を支払う事で和解が成立した。これをきっかけに、英政府はこれまでに約1億5000万ポンド(約278億円)の補償金を支払っている。また、これに加え、2024年には新法案を成立させ、元局長らの有罪判決を取り消し、1人当たり60万ポンド(約1億1100万円)の追加補償金を支払う見込みである。

欠陥システムを導入した英政府の実情

この騒動の中、欠陥のある会計システムを構築・納入した富士通に対し、補償金の支払いを求める声が高まっている。しかし本来、この騒動の責任はあくまで英政府にある。

英政府は富士通のシステムがバグだらけな事を知ってたが、これを承認し、導入・運用してただけでなく、欠陥を修正しなかった。その上、無実の人から口座の不足金額をむしり取り、有罪判決を下して投獄し、自殺に追い込んでいた。

この件の一義的な当事者は、旧郵政時代から現在の民営化されたポストオフィスまで、政権を担当してた保守党と労働党及び英自由民主党である。

一方で英国では、富士通に最終責任を転嫁して”逃げ切りを図る政治家や官僚が少なくない”とも報じられてる。

そこで、政治家と富士通の責任の程度を検証する。問題のシステム”ホライズン”は、1995年に当時の保守党政権下で立ち上げられ、従来は手作業であった年金支払いや振り込み業務をデジタル化し、年間1億5000万ポンドにも上る”年金受給詐欺を防止する”との触れ込みだった。

しかし実際は、旧ロイヤルメールの4割を占める年金など、公的給付金の支払いが銀行に奪われる事を恐れ、慌てて導入したに過ぎない。因みに、この入札を勝ち抜いたのが、”ホライズン”を開発した英IT企業のインターナショナル・コンピューターズ・リミテッド(ICL)だ。

1968年創業の老舗ICLは81年から富士通と関係があり、90年には富士通が株式の80%を取得し、98年に完全子会社化した。

でも、なぜICLのホライズンが選ばれたか?

単に、入札価格が最も低かったからだ。

が、安かろう悪かろうとの言葉通り、ホライズンはバグだらけの欠陥品であった。

つまり当時、旧ロイヤルメールの全株式を保有してた英政府は、まさに”安物買いの銭失い”をし、今に至る騒動の種をまいてしまう。

”ホライズン”がまだ稼働準備期間中だった98年には、既にシステムの”重大なリスク”が内部文書で指摘され、99年当時のブレア首相に対し、ホライズンの欠陥の一覧が届けられてたにも拘らず、政権はそれを無視。

結果、2000年1月に稼働したホライズンは、その当初から本来存在しない”口座の残高不足”を表示する。稼働初年度の2000年には、早くも6人の局長たちに横領有罪判決が言い渡され、続く01年には41人の局長が訴追され、02年にその数は64人まで増えた。起訴されなかった局長も含めると、10年までに総計2500人が横領の嫌疑をかけられたのだ。

だが、旧ロイヤルメールは”ホライズン”の欠陥を解決する事はなかった。それは組織の目標がコストカットに集中してたからだ。

英政府によるもみ消しと責任転嫁

起訴された局長の多くは、裁判でシステムの欠陥を指摘し、無実を訴えた。しかし、英国の郵政担当者や検察官たちは自分たちの誤りを認めず、英議会にも局長たちの訴えは伝えられたが、労働党政権は”システムに何ら過失はない”と主張するだけで、逆に訴えた局長を解雇した。

だが実際には、旧ロイヤルメールはホライズンの欠陥に気付いており、外部コンサルタントを雇って調査させていたが、欠陥の可能性を指摘した会計士たちは突如契約を打ち切られた。つまり、英政府によるもみ消し工作の可能性もある。

こうして、過ちを早期に正す機会は失われ、09年までの間に労働党政権下で起訴された局長の数は525人にまで増えた。

こうした英政府の責任を擦りつけられつつあるのが富士通である。

2024年現在、労働党の”影の内閣”で産業戦略相を務めるJレイノルズ氏は”もし富士通が事態の重大さを認識してたのであれば、事件の理不尽さの度合いに応じた責任を負わされるだろう”と議会で述べた。

しかし、この発言に対し米ジャーナリストのRスティーブンス氏は”過去25年に英政府の下で為された極端な不正義を富士通への責任転嫁で覆い隠そうとするものだ”と強く批判している。勿論、富士通が相応の責任を取らされるにしても、一義的には英政府(特に労働党政権下)で、元局長たちが訴追・投獄されたのであり、その責任は消えない。

事件の責任は、労働党だけでなく2010年から15年にかけ、連立政権を組んで郵政を担った自由民主党や、15年から現在まで政権である保守党も、この問題を事実上放置し、元局長やその家族たちを救わなかった。

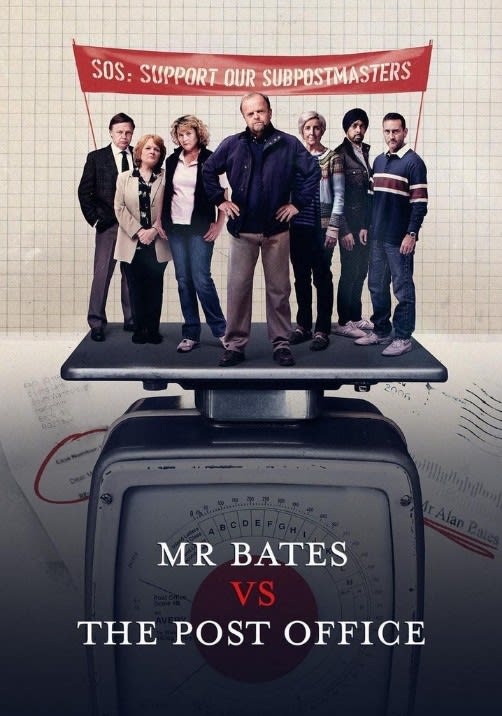

2024年1月に英民放ITVが事件のドラマ「ミスターベイツvs.ポストオフィス」を放映した。このドラマがきっかけで大きなスキャンダルとなり、世論の高まりに押された政治家たちは動く必要に迫られた。逆を言えば、このドラマ放映がなければ政治は動かなかった。

英政府は富士通を排除できない

富士通はポストオフィスのほか、税務当局・歳入税関庁・労働・年金省といった政府機関のITインフラに深く浸透し、過去4年間で101件の契約を獲得し、総額は20億ポンド(約3700億円)に上る。英ITジャーナリストのコリンズ氏は”政府は富士通なしではやっていけないし、富士通を排除するのは不可能に近い”と語る。

そのコリンズ氏は”富士通は英政府からの要求がなくても、被害者への補償を独自に決定する可能性がある”と予想する。こうした見解は英政治家による富士通批判の高まりを生んでいる。

事実、”富士通は少しでも名誉を重んじるのであれば、速やかに元局長たちに相当に大きな金額の補償金を支払うだろう”との英政府内の声もあるし、アレックス・チョーク法相兼大法官は”英政府は本件の取調べが終了するのを待って、富士通に対する処分を決定する”と断り、”富士通の無能さが証明されれば、賠償金は莫大なものになる”との大胆な見方を示した。

政府が被害者に支払う補償金は総額で数百億円相当にも上るとされるが、英国内では、補償金の一部を富士通が負担するのはもはや既定路線となっている。

英国では今年又は来年初頭に総選挙が行われる可能性が高い。故に、与党の保守党及び野党の労働党共に、富士通を攻撃して国民に”正義”をアピールし、選挙に勝利しようとする可能性がある。

一方で、今回のスキャンダルは世界で報じられ、グローバルなビジネスを守る為にも、富士通の経営陣は”早く誠意を示した方が得策”との判断に傾くかもしれない。

事実、沈黙を続けていた富士通だが、英政府の郵便局長訴追に協力する事を認め、16日、富士通の時田社長がまず謝罪し、続けて子会社のPパターソンCEOも被害者の補償に貢献する”道義的義務”があると謝罪した。

しかし、それは自社の責任逃れや罪のなすりつけであった可能性もある。

以上、PresidentOnlineからでした。

見て見ぬふり

正直、世界的に信用の高い英国政府で、この様なまるで日本政府を見てる様な、無責任な責任逃れが、起きた事自体が信じられない。

一方で、プログラムに重大な欠陥が見つかったのに、何の対応も出来なかった富士通とその子会社にも大きな疑問が湧く。

貴族社会を基とする英国で、デジタル全盛の時代に、日本のムラ社会の様な古典的で腐った慣習が蔓延っていたとしたら・・・

しかしよくよく考えると、元々、ホライズンに欠陥がなければ、こんな未曾有の事態になる事はなかった。これに関しては、富士通にリコール等の責任があるのは明確である。更に、98年の稼働準備期間にプログラムの欠陥が内部報告された時点で、英政府と富士通とその子会社が連携し、的確に対処してれば、問題はここまで大きくはならなかった。これは両者いや3社に責任がある。

多分、この時点で英政府と(子会社も含めた)富士通側で、責任逃れの擦り合いが行われたのだろう。

事実、Bloombergのコラム「富士通は直ちに動け・・」では、沈黙を守り続けてた富士通を痛烈に皮肉っている。

沈黙を守る事は、日本企業が悪いニュースに直面した時の典型的な対処法だ。だが、それは間違いだ。日本は多くにおいて世界トップクラスだが、広報はその1つではない。

セルフプロモであれ、ダメージコントロールであれ、企業も当局も同じ様に、一般的に様子見しようとする。会社が話す準備ができたと判断するまで、対話の代わりに議論を遅らせ沈黙する。

富士通が今回の事件を自分たちの問題だと考えないのも無理はない。というのも、この怪しげなプログラムは、富士通が90年代に買収した英老舗企業ICLが開発したものだからだ。

日本企業は、特に取締役会が国際的経験に乏しい場合、海外子会社にほぼ独立した経営を任せて満足する事が多い。

しかし、英国内の怒りが沸点に達してる事を考えれば、最高幹部がこの問題に正面から取り組む必要性に気付くべきだ。

欧米の消費者が関与する場合、沈黙が奏功する事は滅多にない。

事実、米国で2010年にトヨタが大規模リコール(回収無償修理)に対処するさなか、当時の豊田章男CEOが、米議会の委員会で証言するのを躊躇った。トヨタは自社のメッセージを確実に世間に伝える代わりに、他者に説明させたのだ。結果、豊田氏は自ら議会で証言する事を余儀なくされてしまう。

皮肉な事に、予想される最善の対応例も富士通に関係してる。20年10月1日、東京証券取引所がシステム障害で停止した際、同取引所の幹部は素早く報道陣に対応し、技術的な細かい質問に巧みに答え、ベンダーに責任を転嫁せず失敗を認めた。因みに、東証の株式売買システム”アローヘッド”を開発したのも富士通だ。

東証の問題では、富士通の責任は殆どが製品マニュアルの不備に限られ、ホライズンとの共通点はない。が、英マスコミは富士通のイメージを描こうと、この東証絡みのエピソードに着目している。

富士通は、どの様な経緯で関与してきたのか?をまずは英国民に対し、早急に打ち明ける必要がある。さもなくば、永遠に誤解され続けるリスクがある。

因みに、富士通の社員がプログラムのハグを知り、ポストオフィス(旧郵政)に伝えるべきかを議論してた事実が明らかになっている。

ムラ社会の日本では通用する、責任逃れや改ざんや忖度が英国で通用しないのは当然である。しかし、富士通が子会社を通じて英国にもたしたのは、明らかに日本の腐った悪しき伝統である。

確かに、日本のメディアは英政府の責任逃ればかりに注視するが、富士通の子会社への責任転嫁も無視できない。まるで、”秘書が勝手にやった事で・・”との声がここまで聞こえてきそうだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます