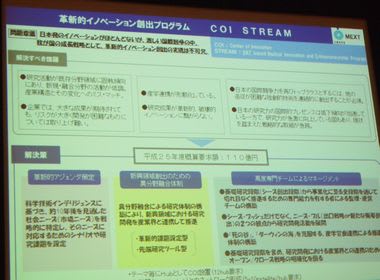

文部科学省は、ここ数年間、日本企業が大きなイノベーションを起こしていないとの課題を解消するために、来年度の平成25年度から日本にイノベーションを起こす新施策を始めると、発表しました。

その新施策の名前は、その名の通り「革新的イノベーション創出プログラム」です。2012年10月4日に東京都千代田区で、文科省は「日本再生を牽引するセンター・オブ・イノベーション(COI)の構築」という事業説明会を、大学や公的研究機関(研究系独立行政法人)向けに開催しました。

この事業説明会は、大学や公的研究機関(研究系独立行政法人)などを対象に事前説明し、大学や公的研究機関などに産学連携を実施する大規模型拠点型などの事業計画を準備するガイドラインを示すためです。

革新的イノベーション創出プログラムは複数の構成要素施策で構成されています。その主要施策である「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」(仮称)は、日本の大学や公的研究機関などに、大規模型拠点型を約4カ所、フォーカス型拠点を約8カ所程度選定する計画だそうです。拠点の数は、現時点では目安だそうです。

大規模型拠点型とフォーカス型拠点は、原則3年~9年間にわたって運営され、革新的イノベーションをつくり出す産学連携拠点です。このため、文科省などは、大規模型拠点型に対して、1年当たり約7億円、フォーカス型拠点に対して同3億円の運営資金を提供する計画です。その上、大規模型拠点型とフォーカス型拠点には、それぞれサテライト拠点が約10カ所設けられる仕組みです。各サテライト拠点にも、1年間当たり3000万~5000万円の運営費が投入されるそうです。この結果、大規模型拠点型は総員約70人で、サテライト拠点を含めると約100人程度で運営される見通しです。

ただし、大規模型拠点型とフォーカス型拠点の拠点数や運営費などは「総額予算の中で柔軟に対応する」と、文科省のCOI構想検討タスクフォースは説明しています。

さて、ご説明が遅くなりましたが、分野融合・新領域での産学連携事業である革新的イノベーション創出プログラムの最大の特徴は、目指すイノベーションの課題設定を、文科省などが設ける「COI推進委員会」(仮称)が日本の政策課題を反映してトップダウン型で定めることにあります。

このトップダウン型で提示された課題に対して、大学や公的研究機関などが解決案を提示して公募に応じるそうです。COI拠点の課題の例示としては「ヒトとロボットの境界を消し去ることで高年齢社会を支えるCOI」などが示されています。

革新的イノベーション創出プログラムは3段階程度のステージを持ち、最初の第一ステージでは、文科省などの行政側がリスクマネーを投入します。ステージが進むに伴って、参加する企業はマッチングファンドとして応分の投資マネー負担を増やていく運営資金の考え方を導入します。これによって「事業終了後も拠点として自立し、イノベーションを持続的に創出する仕組みを確立することを目指す」と、文科省のCOI構想検討タスクフォース)は説明します。

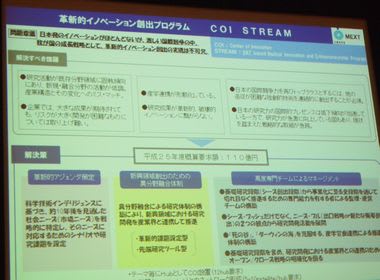

その新施策の名前は、その名の通り「革新的イノベーション創出プログラム」です。2012年10月4日に東京都千代田区で、文科省は「日本再生を牽引するセンター・オブ・イノベーション(COI)の構築」という事業説明会を、大学や公的研究機関(研究系独立行政法人)向けに開催しました。

この事業説明会は、大学や公的研究機関(研究系独立行政法人)などを対象に事前説明し、大学や公的研究機関などに産学連携を実施する大規模型拠点型などの事業計画を準備するガイドラインを示すためです。

革新的イノベーション創出プログラムは複数の構成要素施策で構成されています。その主要施策である「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」(仮称)は、日本の大学や公的研究機関などに、大規模型拠点型を約4カ所、フォーカス型拠点を約8カ所程度選定する計画だそうです。拠点の数は、現時点では目安だそうです。

大規模型拠点型とフォーカス型拠点は、原則3年~9年間にわたって運営され、革新的イノベーションをつくり出す産学連携拠点です。このため、文科省などは、大規模型拠点型に対して、1年当たり約7億円、フォーカス型拠点に対して同3億円の運営資金を提供する計画です。その上、大規模型拠点型とフォーカス型拠点には、それぞれサテライト拠点が約10カ所設けられる仕組みです。各サテライト拠点にも、1年間当たり3000万~5000万円の運営費が投入されるそうです。この結果、大規模型拠点型は総員約70人で、サテライト拠点を含めると約100人程度で運営される見通しです。

ただし、大規模型拠点型とフォーカス型拠点の拠点数や運営費などは「総額予算の中で柔軟に対応する」と、文科省のCOI構想検討タスクフォースは説明しています。

さて、ご説明が遅くなりましたが、分野融合・新領域での産学連携事業である革新的イノベーション創出プログラムの最大の特徴は、目指すイノベーションの課題設定を、文科省などが設ける「COI推進委員会」(仮称)が日本の政策課題を反映してトップダウン型で定めることにあります。

このトップダウン型で提示された課題に対して、大学や公的研究機関などが解決案を提示して公募に応じるそうです。COI拠点の課題の例示としては「ヒトとロボットの境界を消し去ることで高年齢社会を支えるCOI」などが示されています。

革新的イノベーション創出プログラムは3段階程度のステージを持ち、最初の第一ステージでは、文科省などの行政側がリスクマネーを投入します。ステージが進むに伴って、参加する企業はマッチングファンドとして応分の投資マネー負担を増やていく運営資金の考え方を導入します。これによって「事業終了後も拠点として自立し、イノベーションを持続的に創出する仕組みを確立することを目指す」と、文科省のCOI構想検討タスクフォース)は説明します。