ブログ掲載500回記念と銘打って、”北タイ名刹巡礼”シリーズを中断して連載したい。当該ブロガーにとって、それはSoutheast Asian Ceramics Meuseum Newsletter Vol.4 No.3 MayーJun 2007から始まった。寄稿者はアデレード大学東南アジア陶磁研究センターのドン・ハイン教授である。長くはないので以下、全文紹介する。

「1990年台初頭、中径でスカートのようなラッパ状の口縁をもつ壺が、骨董品市場に登場した。これらは北タイ陶磁であろうとされてきたが、ドン・ハイン教授は幾つかの理由でその一部、もしくは全てがラオス国内のいくつかの窯で焼成されたと信じている。」

注)掲載写真の説明はないが、Fig1、2a、 2b、3、4、5がそれらの壺に相当する。以下、ドン・ハイン教授の寄稿文の続きである。

注)掲載写真の説明はないが、Fig1、2a、 2b、3、4、5がそれらの壺に相当する。以下、ドン・ハイン教授の寄稿文の続きである。

「その頃、タイの田舎(当該ブロガー注:チェンマイを指す)のディーラーは、多くは口縁が損傷を受けたそれらを購入し、高い技術水準で補修して、バンコク市場に送り込んだ。

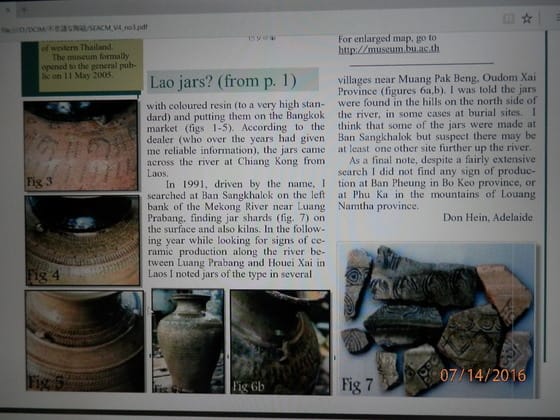

ドン・ハイン教授に信頼できる情報を提供していたディーラーによると、それらはラオスからメコンを渡り、チェンコーンに運び込まれた。1991年、それらの出来事に突き動かされたドン・ハイン教授は、ルアンプラバーンに近いメコン左岸のバン・サンハイの古窯址と、その表層から陶片を採取した(Fig7)。

次の年、メコン沿いのルアンプラバーンからフェーサイの間で、それらの壺の兆候である陶磁にウドムサイ県のムアン・パークベンにて出会った(6a、6b)。その壺はメコンの北側の丘で発見されたと聞いた。ドン・ハイン教授は、壺の幾つかは、バン・サンハイで焼成された、もしくはメコン流域の他の窯であろう。

最後に、かなり大規模な調査にもかかわらず、ボーケーオ県のバン・ペーンやルアンナムター県山中のプー・カーでは、その生産の兆候を発見することはできなかった。」・・・以上が全文である。

何のことなのか?当該ブロガーには全く分からない。バン・サンハイで採取した陶片とFig1-6までの壺の印花文はいずれもダイレクトに繋がりは認められない。

いずれも写真の解像度が低く見づらいが、Fig-7に示すバン・サンハイ採取陶片との関連は認められない。つまり、ドン・ハイン教授の見解は論拠がなく、そうであって欲しいとの期待でしかない。

いずれも写真の解像度が低く見づらいが、Fig-7に示すバン・サンハイ採取陶片との関連は認められない。つまり、ドン・ハイン教授の見解は論拠がなく、そうであって欲しいとの期待でしかない。

この話は延々と続く。今回は序論としてここまでとする。従来当該ブログでも「魅惑の北タイ諸窯の壺」、「北タイ陶磁の謎が解けない・その1-その3」で触れてきた内容を集大成したものである。

<続く>

「1990年台初頭、中径でスカートのようなラッパ状の口縁をもつ壺が、骨董品市場に登場した。これらは北タイ陶磁であろうとされてきたが、ドン・ハイン教授は幾つかの理由でその一部、もしくは全てがラオス国内のいくつかの窯で焼成されたと信じている。」

「その頃、タイの田舎(当該ブロガー注:チェンマイを指す)のディーラーは、多くは口縁が損傷を受けたそれらを購入し、高い技術水準で補修して、バンコク市場に送り込んだ。

ドン・ハイン教授に信頼できる情報を提供していたディーラーによると、それらはラオスからメコンを渡り、チェンコーンに運び込まれた。1991年、それらの出来事に突き動かされたドン・ハイン教授は、ルアンプラバーンに近いメコン左岸のバン・サンハイの古窯址と、その表層から陶片を採取した(Fig7)。

次の年、メコン沿いのルアンプラバーンからフェーサイの間で、それらの壺の兆候である陶磁にウドムサイ県のムアン・パークベンにて出会った(6a、6b)。その壺はメコンの北側の丘で発見されたと聞いた。ドン・ハイン教授は、壺の幾つかは、バン・サンハイで焼成された、もしくはメコン流域の他の窯であろう。

最後に、かなり大規模な調査にもかかわらず、ボーケーオ県のバン・ペーンやルアンナムター県山中のプー・カーでは、その生産の兆候を発見することはできなかった。」・・・以上が全文である。

何のことなのか?当該ブロガーには全く分からない。バン・サンハイで採取した陶片とFig1-6までの壺の印花文はいずれもダイレクトに繋がりは認められない。

この話は延々と続く。今回は序論としてここまでとする。従来当該ブログでも「魅惑の北タイ諸窯の壺」、「北タイ陶磁の謎が解けない・その1-その3」で触れてきた内容を集大成したものである。

<続く>