<続き>

さまよえる焼成地論の最後として、6点目の事例を紹介するが、事例は大壺ではなく盤であることをお断りしておく。更に過去「謎のサンカンペーン青磁印花文双魚文盤」として、既に紹介している事例の再掲で恐縮である。

過日、京都府立図書館にて長谷部楽爾著「インドシナ半島の陶磁・山田義雄コレクション」をみた。その中の印花双魚文盤である。書籍はサンカンペーンと紹介している。その魚文は初見で、過去鉄絵・印花文合わせて数百点を見ているが、この手の文様は経験がない。先ず写真を御覧いただこう。

サンカンペーン青磁印花双魚文盤と紹介されているが、解像度が低く文様が不鮮明である。拡大すると多少輪郭が分かるが、不鮮明な部分も多々残っている。

サンカンペーン青磁印花双魚文盤と紹介されているが、解像度が低く文様が不鮮明である。拡大すると多少輪郭が分かるが、不鮮明な部分も多々残っている。

見ずらいのでスケッチにしてみた。どこまで正確に写し取れているのか自信はない。

見ずらいのでスケッチにしてみた。どこまで正確に写し取れているのか自信はない。

先ず鰭の数であるが、背側は1箇所で腹側ははっきりしないが、1箇所のようである。背側の鰭が1箇所の印花文は、パヤオとナーンの特徴である。

先ず鰭の数であるが、背側は1箇所で腹側ははっきりしないが、1箇所のようである。背側の鰭が1箇所の印花文は、パヤオとナーンの特徴である。

文様を拡大しても不鮮明であるが、文様の特徴として後3点を確認することができる。

文様を拡大しても不鮮明であるが、文様の特徴として後3点を確認することができる。

1点目は、筋状の尻鰭が上下に分かれている点である。これもパヤオとナーンの特徴である。以下、上から2つがパヤオ、3つ目の魚文がナーンの文様である。このような尻鰭の文様はサンカンペーンでは見ない。

2点目は、魚体に骨のような文様を垣間見る。このような文様はパヤオ魚文の特徴である。

2点目は、魚体に骨のような文様を垣間見る。このような文様はパヤオ魚文の特徴である。

3点目が最大の特徴であるが、魚体の周囲に小さな○文が配置されている点である。この手の文様を見た経験があることを思い出した。

それは、チェンマイ大学陶磁資料室である。それが下の写真であるが、波状の劃花文の周囲を小さな○文が囲んでいる。この○文の使われ方の趣旨は双方同じものと思われる。

陶磁資料室の学生に尋ねると、陶片資料番号からサンカンペーンという。手にとって見ると、口縁に釉薬が掛かっている点、胎土や高台の形状や様子から、どことなくサンカンペーンとは異なるようで、個人的には焼成地が特定できていない。チェンマイ国博敷地内のタイ芸術局第8支所の担当者に質問すると、パヤオかナーンではないかとの指摘であった。これについてはJ・C・Shaw氏もその著作で、写真入りでサンカンペーン?と記しておられる。氏も確定できていないようである。

陶磁資料室の学生に尋ねると、陶片資料番号からサンカンペーンという。手にとって見ると、口縁に釉薬が掛かっている点、胎土や高台の形状や様子から、どことなくサンカンペーンとは異なるようで、個人的には焼成地が特定できていない。チェンマイ国博敷地内のタイ芸術局第8支所の担当者に質問すると、パヤオかナーンではないかとの指摘であった。これについてはJ・C・Shaw氏もその著作で、写真入りでサンカンペーン?と記しておられる。氏も確定できていないようである。

多数の小さな○文を装飾に配するのは、サンカンペーンとナーンの特徴である。サンカンペーンの事例を以下に紹介しておく。

多数の小さな○文を装飾に配するのは、サンカンペーンとナーンの特徴である。サンカンペーンの事例を以下に紹介しておく。

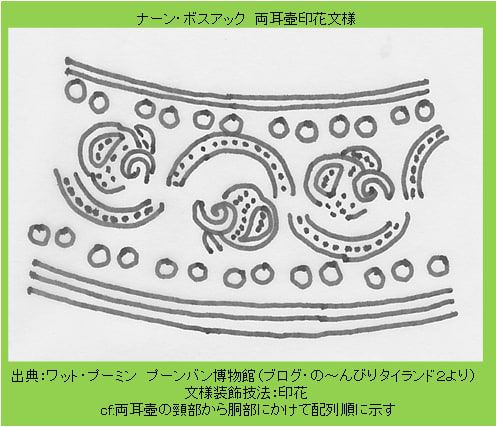

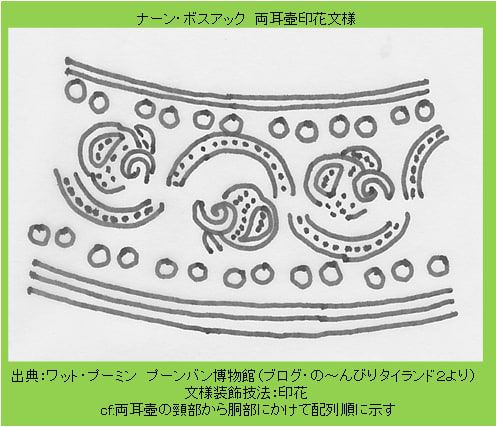

よくもま~、根気強く押したものである。ナーンの事例も下に示しておく。

よくもま~、根気強く押したものである。ナーンの事例も下に示しておく。

以上、読み違いもあるかとは存ずるが、サンカンペーン・青磁印花双魚文鉢なる山田義雄コレクションは、サンカンペーンないしはナーンで、ナーンの可能性がやや高いと思うが、決定打がない。

以上、読み違いもあるかとは存ずるが、サンカンペーン・青磁印花双魚文鉢なる山田義雄コレクションは、サンカンペーンないしはナーンで、ナーンの可能性がやや高いと思うが、決定打がない。

この印花双魚文盤の胎土と高台の様子をみれば、サンカンペーンかパヤオかの概要がつかめそうであるが、そうもいかないのであろう? 今日一番見てみたい謎の陶磁である。

さまよえる焼成地論として紹介した6点の事例を再掲すると・・・

1)ラオスからもたらされた一群の壺をアデレード大学のドン・ハインはラオス産とし

いるが、これは北タイ産と思われるものの、詳細な産地は不詳

2)バンコク大学東南アジア陶磁博物館で展示され、ラオス産と表示されている壺は

70-80%の確率でナーン・ボスアック産である。

3)関千里著「ベトナムの皇帝陶磁」Page226-227のパーン青磁印花文大壺、焼

成地は不詳なるも、パーン陶磁の可能性は限りなく低い。

「東南アジアの古美術」Page220に掲載されている、図番K-1でしめされた青磁褐

釉象魚印花文壺を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている件

であるが、これはサンカンペーンの可能性大である

4)郡家美術館展示のパーン青磁刻文双耳壺・2点は、パーンの可能性は限りなく

低いが、具体的焼成地は判断できない

5)堺市博物館でみたサンカンペーン印花盤は、ナーン・ボスアック産である

6)長谷部楽爾著「インドシナ半島の陶磁・山田義雄コレクション」掲載のサンカン

ペーン・青磁印花双魚文鉢は、サンカンペーンの可能性もあるが、ナーン産の可

能性が高いと思われる

では、焼成地不詳の1)、3)と4)は、どこ産であろうか?・・・次回以降それを詮索してみたい。

<続く>

さまよえる焼成地論の最後として、6点目の事例を紹介するが、事例は大壺ではなく盤であることをお断りしておく。更に過去「謎のサンカンペーン青磁印花文双魚文盤」として、既に紹介している事例の再掲で恐縮である。

過日、京都府立図書館にて長谷部楽爾著「インドシナ半島の陶磁・山田義雄コレクション」をみた。その中の印花双魚文盤である。書籍はサンカンペーンと紹介している。その魚文は初見で、過去鉄絵・印花文合わせて数百点を見ているが、この手の文様は経験がない。先ず写真を御覧いただこう。

1点目は、筋状の尻鰭が上下に分かれている点である。これもパヤオとナーンの特徴である。以下、上から2つがパヤオ、3つ目の魚文がナーンの文様である。このような尻鰭の文様はサンカンペーンでは見ない。

3点目が最大の特徴であるが、魚体の周囲に小さな○文が配置されている点である。この手の文様を見た経験があることを思い出した。

それは、チェンマイ大学陶磁資料室である。それが下の写真であるが、波状の劃花文の周囲を小さな○文が囲んでいる。この○文の使われ方の趣旨は双方同じものと思われる。

この印花双魚文盤の胎土と高台の様子をみれば、サンカンペーンかパヤオかの概要がつかめそうであるが、そうもいかないのであろう? 今日一番見てみたい謎の陶磁である。

さまよえる焼成地論として紹介した6点の事例を再掲すると・・・

1)ラオスからもたらされた一群の壺をアデレード大学のドン・ハインはラオス産とし

いるが、これは北タイ産と思われるものの、詳細な産地は不詳

2)バンコク大学東南アジア陶磁博物館で展示され、ラオス産と表示されている壺は

70-80%の確率でナーン・ボスアック産である。

3)関千里著「ベトナムの皇帝陶磁」Page226-227のパーン青磁印花文大壺、焼

成地は不詳なるも、パーン陶磁の可能性は限りなく低い。

「東南アジアの古美術」Page220に掲載されている、図番K-1でしめされた青磁褐

釉象魚印花文壺を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている件

であるが、これはサンカンペーンの可能性大である

4)郡家美術館展示のパーン青磁刻文双耳壺・2点は、パーンの可能性は限りなく

低いが、具体的焼成地は判断できない

5)堺市博物館でみたサンカンペーン印花盤は、ナーン・ボスアック産である

6)長谷部楽爾著「インドシナ半島の陶磁・山田義雄コレクション」掲載のサンカン

ペーン・青磁印花双魚文鉢は、サンカンペーンの可能性もあるが、ナーン産の可

能性が高いと思われる

では、焼成地不詳の1)、3)と4)は、どこ産であろうか?・・・次回以降それを詮索してみたい。

<続く>