<続き>

さまよえる焼成地論の3点目を紹介する。それは、日本の古美術界でも同じような状態である。

関千里氏著作の「東南アジアの古美術」Page220-221に以下の記述がある。少し長いが全文紹介する。

”ラオスからもたらされた大壺の一群、多種類のデザインで飾られた印花文が壺の口元から頸、そして肩や胴にびっしりと連続して押されている。象や魚であったり、蔓状の植物文であったりする。壺の肩についている耳には、龍や蛙そして貝が付いている。龍や蛙や貝も中国に発するが、農耕民族に縁が深いモチーフではないかと思われる。

大壺の一群は、ラオスの歴史の中に埋もれていたことは間違いないが、ラオスで作られた確証はない(当該ブロガー注:ドン・ハイン教授はラオス産と断言し、その影響下にあるバンコク大学東南アジア陶磁美術館の展示品もラオス産の可能性を、示唆しているのとは異なる見解である)。タイの見解では(注:どこの誰の見解かは、記述されていない)、サンカンペーン窯であるか、パヤオ窯であるか判然としないが、いずれにしてもタイ北部窯からラオスに輸出されたものだという。

仏教美術をはじめとしたパヤオ美術は、どちらかと云えば、チェンセーン後期美術として位置づけられていることもあり、やきものも15世紀以降16世紀と捉えることが適切だと思う。その意味でチェンコーン地域に現れた大壺の一群を、この時代のパヤオのやきものとすることに違和感はない。”・・・とある。

そのPage220には、白黒の写真(図番K-1)で示された青磁褐釉象魚印花文壺頸部を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている。・・・これについては後述。

そして同書Page21の図番AI-1の青磁印花文壺をPayao?15世紀として、写真掲載されている。その壺は、下の写真の図番13-111パーン青磁印花文大壺と同じものである。

上の写真は、関千里著「ベトナムの皇帝陶磁」Page226-227である。そこには図番13-111 パーン青磁印花文大壺と記載されている。

上の写真は、関千里著「ベトナムの皇帝陶磁」Page226-227である。そこには図番13-111 パーン青磁印花文大壺と記載されている。

関氏の著作にも混乱が見られる。上述したように同一の壺を、「東南アジアの古美術」では、パヤオ?15世紀と記し、「ベトナムの皇帝陶磁」ではパーンと記されている。その「ベトナムの皇帝陶磁」Page34-35には、”1990年、ラオスにあった、タイ北部パーンの青磁大壺が多数タイへ里帰りした。頸部が褐釉で肩から下が青磁の掛け分けとなっていて、特に壺の口元から肩にかけて、象や魚そして花に蔓唐草文(当該ブロガーは、これをジグザグ印花文と表現している)の印花でびっしりと飾られているのが印象的な大壺群である。”・・・と記載されている。関氏もさまよっておられる様子を紹介した。

蛇足乍ら上の写真の大壺の肩に装飾されている四耳は、陶土紐を親指と人差し指で、左右から摘まんだような形をしている。この耳はルアンプラバーンのバン・サンハイとサンカンペーンに見る特徴であり、他の北タイにも存在する可能性があるが、当該ブロガーは詳しは知らない。

そこで同一壺である、図番AI-1のパヤオ?と図番13-111パーンであるが、個人的にはパーンの可能性はないと思われる。最大の根拠は、写真の解像度が低く、はっきりしないものの、押されている印花文の文様をパーン陶磁で見た経験がなく、釉薬の発色もパーン陶磁で見た経験がない。パーン陶磁の最大の特色の一つが、青磁の発色が翠色で、写真のようにやや酸化じみた肌色の陶磁をしらない。

しかしながらパヤオ?の可能性は残っている。更にはラオスの可能性も残されているように思われる。

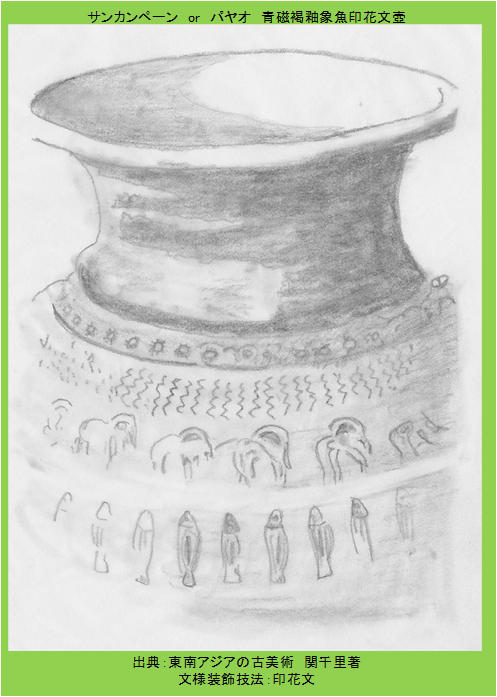

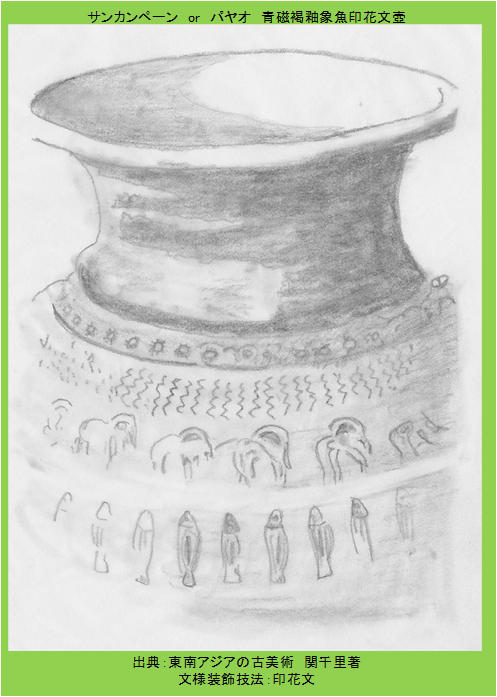

そこで先に記した、「東南アジアの古美術」Page220に掲載されている、白黒の写真(図番K-1)で示された青磁褐釉象魚印花文壺頸部を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている件である。その印花文をスケッチしたので下に示す。

上からピクンの花ないしは日輪文、その下が蔓状文(ジグザグ文)、象、魚と続く。ピクンの花は北タイ陶磁には頻出する。象の印花文は、数は多くはないものの北タイ各地にある。とくに象の眼が三日月状にデザインされているのは、サンカンペーンの特徴である。友人が所有する壺の印花文をスケッチしたのが、下の図である。

上からピクンの花ないしは日輪文、その下が蔓状文(ジグザグ文)、象、魚と続く。ピクンの花は北タイ陶磁には頻出する。象の印花文は、数は多くはないものの北タイ各地にある。とくに象の眼が三日月状にデザインされているのは、サンカンペーンの特徴である。友人が所有する壺の印花文をスケッチしたのが、下の図である。

象の印花文を御覧願いたい。双方を比較しどのような印象を持たれたのであろうか?実際の壺の肩部の写真を、下に掲げておく。

象の印花文を御覧願いたい。双方を比較しどのような印象を持たれたのであろうか?実際の壺の肩部の写真を、下に掲げておく。

拙速な結論を出す訳にいかないが、関氏が著書で示す(図番K-1)の青磁褐釉象魚印花文壺 (サンカンペーンorパヤオ)は、サンカンペーンの可能性が高い。

拙速な結論を出す訳にいかないが、関氏が著書で示す(図番K-1)の青磁褐釉象魚印花文壺 (サンカンペーンorパヤオ)は、サンカンペーンの可能性が高い。

日本の古美術界の混乱ぶりを示した。次回も同じように日本の彷徨ぶりを紹介したい。

<続く>

さまよえる焼成地論の3点目を紹介する。それは、日本の古美術界でも同じような状態である。

関千里氏著作の「東南アジアの古美術」Page220-221に以下の記述がある。少し長いが全文紹介する。

”ラオスからもたらされた大壺の一群、多種類のデザインで飾られた印花文が壺の口元から頸、そして肩や胴にびっしりと連続して押されている。象や魚であったり、蔓状の植物文であったりする。壺の肩についている耳には、龍や蛙そして貝が付いている。龍や蛙や貝も中国に発するが、農耕民族に縁が深いモチーフではないかと思われる。

大壺の一群は、ラオスの歴史の中に埋もれていたことは間違いないが、ラオスで作られた確証はない(当該ブロガー注:ドン・ハイン教授はラオス産と断言し、その影響下にあるバンコク大学東南アジア陶磁美術館の展示品もラオス産の可能性を、示唆しているのとは異なる見解である)。タイの見解では(注:どこの誰の見解かは、記述されていない)、サンカンペーン窯であるか、パヤオ窯であるか判然としないが、いずれにしてもタイ北部窯からラオスに輸出されたものだという。

仏教美術をはじめとしたパヤオ美術は、どちらかと云えば、チェンセーン後期美術として位置づけられていることもあり、やきものも15世紀以降16世紀と捉えることが適切だと思う。その意味でチェンコーン地域に現れた大壺の一群を、この時代のパヤオのやきものとすることに違和感はない。”・・・とある。

そのPage220には、白黒の写真(図番K-1)で示された青磁褐釉象魚印花文壺頸部を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている。・・・これについては後述。

そして同書Page21の図番AI-1の青磁印花文壺をPayao?15世紀として、写真掲載されている。その壺は、下の写真の図番13-111パーン青磁印花文大壺と同じものである。

関氏の著作にも混乱が見られる。上述したように同一の壺を、「東南アジアの古美術」では、パヤオ?15世紀と記し、「ベトナムの皇帝陶磁」ではパーンと記されている。その「ベトナムの皇帝陶磁」Page34-35には、”1990年、ラオスにあった、タイ北部パーンの青磁大壺が多数タイへ里帰りした。頸部が褐釉で肩から下が青磁の掛け分けとなっていて、特に壺の口元から肩にかけて、象や魚そして花に蔓唐草文(当該ブロガーは、これをジグザグ印花文と表現している)の印花でびっしりと飾られているのが印象的な大壺群である。”・・・と記載されている。関氏もさまよっておられる様子を紹介した。

蛇足乍ら上の写真の大壺の肩に装飾されている四耳は、陶土紐を親指と人差し指で、左右から摘まんだような形をしている。この耳はルアンプラバーンのバン・サンハイとサンカンペーンに見る特徴であり、他の北タイにも存在する可能性があるが、当該ブロガーは詳しは知らない。

そこで同一壺である、図番AI-1のパヤオ?と図番13-111パーンであるが、個人的にはパーンの可能性はないと思われる。最大の根拠は、写真の解像度が低く、はっきりしないものの、押されている印花文の文様をパーン陶磁で見た経験がなく、釉薬の発色もパーン陶磁で見た経験がない。パーン陶磁の最大の特色の一つが、青磁の発色が翠色で、写真のようにやや酸化じみた肌色の陶磁をしらない。

しかしながらパヤオ?の可能性は残っている。更にはラオスの可能性も残されているように思われる。

そこで先に記した、「東南アジアの古美術」Page220に掲載されている、白黒の写真(図番K-1)で示された青磁褐釉象魚印花文壺頸部を、関氏はSankampaeng or Payao 16th centuryと記されている件である。その印花文をスケッチしたので下に示す。

日本の古美術界の混乱ぶりを示した。次回も同じように日本の彷徨ぶりを紹介したい。

<続く>