<続き>

1.中国の窯構造

今回から暫く、インドシナ各地の中世を中心とした窯址、窯構造について概観してみたい。その前に、インドシナ各地に直接的あるいは、間接的に影響を与えたであろう、中国の窯構造について概要を確認しておく。

福建には、北タイに多い横焔式単室窯が存在すると、何かの書籍で読んだ覚えがあるが、記憶が曖昧で詳細が思いだせない。

中国の中世・華北では、平面プランが馬蹄形をした饅頭窯と呼ばれる単室窯であった。また華中・華南の窯は、龍窯で最大長80mもの窯が存在したという。この龍窯は日本で登り窯と呼んでいる・・・これらのことは、北タイの横焔式単室窯に繋がる何がしも思い浮かばない。

(中国・現地で龍窯を見た経験はない。写真は長崎県・波佐見の焼物公園に築窯されている龍窯である。)

(中国・現地で龍窯を見た経験はない。写真は長崎県・波佐見の焼物公園に築窯されている龍窯である。)

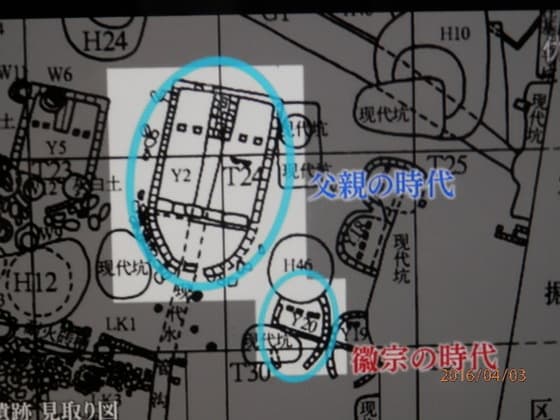

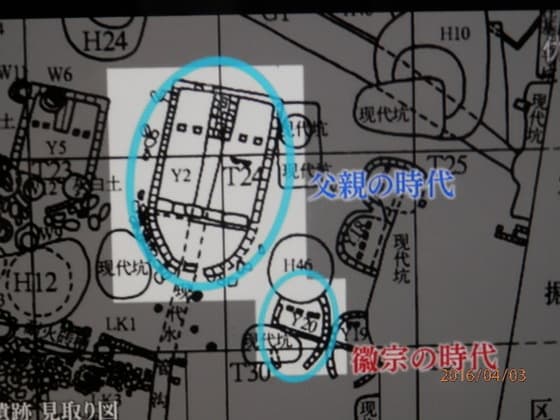

何時のことであったろうか(写真の日付は2016年4月3日となっている)? 過去に見た、NHKスペシャル「故宮」か「美の壺」であったと思うが、汝窯青磁いわゆる雨過天青磁を紹介する番組であった。河南省宝豊県清凉寺で窯址が発見・発掘された。その窯址は汝窯と認定されたと云う。あの北宋の時代に焼成された雨過天青磁の窯址である。

父親の時代とは、北宋6代・神宗(在位1067年ー1085年)の時代で、写真を見ると平面プランは馬蹄形であるが、8代・徽宗の時代(在位1100年ー1126年)は小形の楕円形窯であった。みると昇焔壁もみることができる。これは横焔式単室窯であるか半倒焔式単室窯であるか判然としないが、平面プランとしての楕円形窯であることは、疑いの余地はないものと思われる。

父親の時代とは、北宋6代・神宗(在位1067年ー1085年)の時代で、写真を見ると平面プランは馬蹄形であるが、8代・徽宗の時代(在位1100年ー1126年)は小形の楕円形窯であった。みると昇焔壁もみることができる。これは横焔式単室窯であるか半倒焔式単室窯であるか判然としないが、平面プランとしての楕円形窯であることは、疑いの余地はないものと思われる。

北ベトナムや北タイは、元寇の南下圧力で磁州窯の陶工が南下し、その影響を受けたとの論説もあるが、磁州・観台窯を発掘した結果、半倒焔式馬蹄形饅頭窯であり、北タイの窯様式とは異なっている。

先の汝窯・清凉寺古窯址の平面プランは、北タイと似ているが、窯の所在は内陸の河南省である。沿海部の浙江、福建、広東はどうであったろうか?

平凡社版・中国の陶磁8所収の「景徳鎮の青花窯・関口広次」によると、元時代の初期鎮式窯なる半倒焔式窯が挿図入りで紹介されている。それが明時代に入ると、長さ8.4mで、窯の中央部を細く絞って前室と後室に分けている挿図(葫蘆形窯)が紹介されている。幅は3.7m-1.8mで斜度は4-10度とのことで、匣鉢を用いるとのことである。

天井部分が崩落しているので高さが不明であるが、半倒焔式とあるからには2mはあったであろうと想定される。2mであれば、北タイの窯より背が高い。しかし平面プランは北タイの窯に似ている。

天井部分が崩落しているので高さが不明であるが、半倒焔式とあるからには2mはあったであろうと想定される。2mであれば、北タイの窯より背が高い。しかし平面プランは北タイの窯に似ている。

景徳鎮といえば、先の汝窯に比較し随分と沿海部に近づいた。しかし、ここから先が情報がなく、北ベトナムや北タイとの関連性が読み取れないでいる。想像をたくましくすれば、すべてに影響を与えた景徳鎮。その景徳鎮の葫蘆形窯に似た窯が、福建沿海部の窯で採用されていたと想像しても、大きく乖離はしていないであろうと思われる。

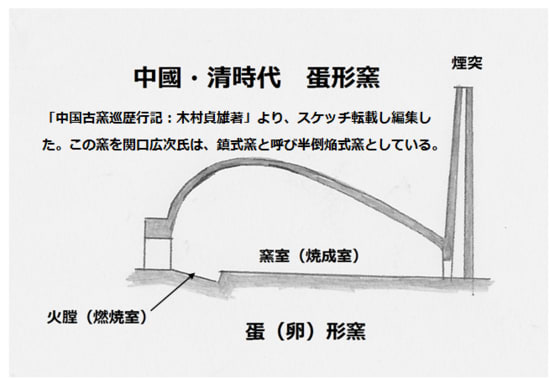

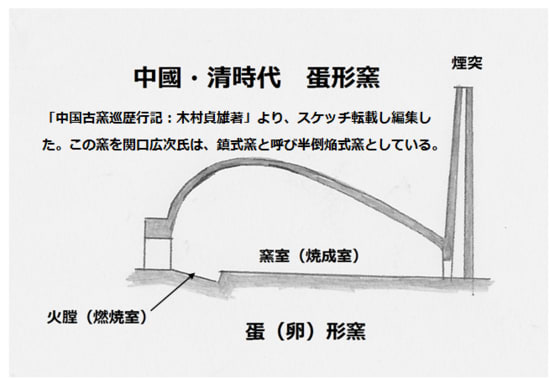

下の挿図は、関口広次氏によれば、鎮式窯であると云う。背が多少高いようだが、北タイの窯構造に似ている(時代は異なるが・・・)。

これらの窯が、北ベトナムや北タイにどのような影響を与えたか判然としないが、直接的でないにしても、間接的に何がしかの影響を与えたであろう。尚、雲南は玉渓窯にしても建水窯にしても龍窯である。従来雲南の影響を考えていたが、窯形式の面からは、雲南の影響は認められない。

これらの窯が、北ベトナムや北タイにどのような影響を与えたか判然としないが、直接的でないにしても、間接的に何がしかの影響を与えたであろう。尚、雲南は玉渓窯にしても建水窯にしても龍窯である。従来雲南の影響を考えていたが、窯形式の面からは、雲南の影響は認められない。

<続く>

1.中国の窯構造

今回から暫く、インドシナ各地の中世を中心とした窯址、窯構造について概観してみたい。その前に、インドシナ各地に直接的あるいは、間接的に影響を与えたであろう、中国の窯構造について概要を確認しておく。

福建には、北タイに多い横焔式単室窯が存在すると、何かの書籍で読んだ覚えがあるが、記憶が曖昧で詳細が思いだせない。

中国の中世・華北では、平面プランが馬蹄形をした饅頭窯と呼ばれる単室窯であった。また華中・華南の窯は、龍窯で最大長80mもの窯が存在したという。この龍窯は日本で登り窯と呼んでいる・・・これらのことは、北タイの横焔式単室窯に繋がる何がしも思い浮かばない。

何時のことであったろうか(写真の日付は2016年4月3日となっている)? 過去に見た、NHKスペシャル「故宮」か「美の壺」であったと思うが、汝窯青磁いわゆる雨過天青磁を紹介する番組であった。河南省宝豊県清凉寺で窯址が発見・発掘された。その窯址は汝窯と認定されたと云う。あの北宋の時代に焼成された雨過天青磁の窯址である。

北ベトナムや北タイは、元寇の南下圧力で磁州窯の陶工が南下し、その影響を受けたとの論説もあるが、磁州・観台窯を発掘した結果、半倒焔式馬蹄形饅頭窯であり、北タイの窯様式とは異なっている。

先の汝窯・清凉寺古窯址の平面プランは、北タイと似ているが、窯の所在は内陸の河南省である。沿海部の浙江、福建、広東はどうであったろうか?

平凡社版・中国の陶磁8所収の「景徳鎮の青花窯・関口広次」によると、元時代の初期鎮式窯なる半倒焔式窯が挿図入りで紹介されている。それが明時代に入ると、長さ8.4mで、窯の中央部を細く絞って前室と後室に分けている挿図(葫蘆形窯)が紹介されている。幅は3.7m-1.8mで斜度は4-10度とのことで、匣鉢を用いるとのことである。

景徳鎮といえば、先の汝窯に比較し随分と沿海部に近づいた。しかし、ここから先が情報がなく、北ベトナムや北タイとの関連性が読み取れないでいる。想像をたくましくすれば、すべてに影響を与えた景徳鎮。その景徳鎮の葫蘆形窯に似た窯が、福建沿海部の窯で採用されていたと想像しても、大きく乖離はしていないであろうと思われる。

下の挿図は、関口広次氏によれば、鎮式窯であると云う。背が多少高いようだが、北タイの窯構造に似ている(時代は異なるが・・・)。

<続く>