過日『嘘だろ・ヤリスの燃費』(ココ参照)との記事を掲載した。もう天井であろうと考えていたが、その後また燃費が延びた。もうこれは嘘に決まっている。

いくら何でもこれ以上の燃費向上はあり得ないだろう。ここまでくれば電気自動車は必要ないであろう。

<了>

過日『嘘だろ・ヤリスの燃費』(ココ参照)との記事を掲載した。もう天井であろうと考えていたが、その後また燃費が延びた。もうこれは嘘に決まっている。

いくら何でもこれ以上の燃費向上はあり得ないだろう。ここまでくれば電気自動車は必要ないであろう。

<了>

稲作の日本列島への伝播

以下、安田教授の著述内容である。”日本列島への稲作の伝播の証拠は、佐藤洋一郎氏による稲のDNA解析によって、新たな段階へと発展した。それによれば、日本への水田稲作の伝播は、確実に縄文時代晩期の3000年前に遡る。さらに、縄文時代後期の4000年前まで稲作の起源が遡る可能性が大きい。ただし縄文時代後期に伝播した稲作は、佐藤氏によれば熱帯ジャポニカであり、焼畑のような状態で栽培されたとみなされている。これに対し、温帯ジャポニカを水田で栽培する稲作は、縄文時代晩期の3000年前に伝播した。

その伝播経路も、陸路で大陸経由で朝鮮半島を南下する伝播ルートは、完全否定され、いずれの場合も黄海か東シナ海を越える海の伝播ルートが重視されるようになった。

佐藤氏は中国・朝鮮半島・日本の在来の温帯ジャポニカ250品種のSSR型を分析した結果、8つの変形版の構成に、3つの国で大きな違いがあることを発見した。中国の稲のSSR型はa~hの8つの変形版をすべて含んでいた。ところが朝鮮半島のそれはbを欠如する7タイプであった。そして日本の変形版はaとbの2タイプしかなかった。このことは、8タイプすべてをそなえている中国が温帯ジャポニカの故郷であることがわかる。日本にaとbの2タイプしかみられないのは、稲作が日本に伝播する過程において、ほかのものが欠落したとみなされる。一方、朝鮮半島ではbタイプの変形版が欠落していた。中国大陸でのa~hの8タイプの変形版の構成は、bタイプが7割以上を占めている。にもかかわらず、朝鮮半島のSSR型の変形版は、中国でもっとも優占するbタイプを欠落していたのである。

日本の2タイプはaとbであった。このことは、日本列島への温帯ジャポニカの水田稲作の伝播に関しては、朝鮮半島を経由することなく、直接東シナ海を渡って日本列島に伝播したグループがあることを物語っている。一方、縄文時代中期に遡る可能性が大きい熱帯ジャポニカの伝播は福建省などから台湾そして沖縄をへて南九州に到達する柳田国男の「海上の道」が、伝播経路としてもっとも有力であったと佐藤氏はみなしている。

なお栽培稲にはインディカとジャポニカが存在する。かつて長江流域には、インディカとジャポニカが混在していたというのが定説で、考古学者の大半は、このことを根拠に「長江流域にはジャポニカ・インディカ双方のコメが存在する。ところが現在出土しているものはすべてジャポニカである。したがって、長江流域から華北へともたらされ、寒冷地にも適すように一定の訓育を受け品種改良を加えられたジャポニカが、山東半島方面から朝鮮半島を経由して日本へ伝えられた」と指摘していた。

しかし、佐藤氏や矢野梓氏が長江流域の稲籾のDNAを分析した結果、長江中・下流域にはインディカは存在せず、すべてジャポニカであることが明らかとなった。このことから朝鮮半島経由説は、成立しないことが明らかとなった。

佐藤氏によると栽培稲作は、長江流域からの直接渡海の可能性について言及されている。稲作が江南から九州へ渡来したとする説は、多くの農学者も支持している。松尾考嶺氏の『栽培稲に関する種生態学的研究』によれば、アジア各地に栽培される666品種を採取し、精密に形態、生態、生理的分類を行ったところ、日本の水稲に最も近似する品種は、朝鮮半島のものよりも華中のジャポニカの一群であることが証明されている。

さらに雑草に造詣のふかい笠原安夫氏は、岡山市津島遺跡の水田跡で検出された雑草種子89種は、東南アジアから華中にかけて分布する雑草が大半で、長江以北には見られないものが多いと云う。水田の雑草を稲の随伴物とみる限り、このことも江南以南からの渡来を裏付ける根拠となる。・・・以上である。

(津島遺跡水田跡)

(津島遺跡復元倉庫:これは単なる想定復元ではなく、倉庫の部材がすべて出土したものを復元したものである)

考古学者のなかには、戦前の皇国史観の反省かどうか知らない(多分、進歩的だと自画自賛?)が、今日も朝鮮半島渡来説を主張する御仁が多々存在する。その論拠が崩れたことになる。なんでもかんでも、半島渡来との説に蕁麻疹がでる思いであったが、佐藤洋一郎氏の研究や安田喜憲教授の著述内容に触れ、スッキリして喜ばしい。但しaタイプは朝鮮半島、日本の双方に存在するので、aタイプの一部は大陸からの直接渡海、一部は朝鮮半島から持ち込まれた稲も存在するであろう。しかし朝鮮半島経由はメジャーではなかったと思われる。

<続く>

稲作を受け入れなかった縄文人

以下、安田教授の著述である。”鹿児島県上野原遺跡からは、11000年前や12000年前の土器が見つかっている。それ以上古い土器は、中国でも長江流域から発見された。縄文時代の上野原遺跡の時代に、長江流域では既に稲作が行われていた。1万年以上前に人々は稲作を始めて、土器を作っていたのである。その土器は、弥生土器と同じように、あまり表面にごてごてした文様がついていない。上野原遺跡の土器もこれと同じようにシンプルで、ごてごてした縄文土器特有の文様はなく、頸部がくびれた壺形の土器まである。このことは、既に1万年以上前に、長江流域と九州南部には交流があったことを意味するであろう。当時は現在よりも50m以上海面が低いために、東シナ海の幅も狭かった。舟に乗れば長江流域から九州の南端までは目と鼻の先である。交流があったと考えられる。

それを示す出土品がある。それは玦状(けつじょう)耳飾りで、長江下流域と九州南部のそれとには形態に共通点が多く、双方に関係があったと考えられる。

(花鳥山遺跡・山梨県笛吹市御坂町竹居 出土玦状(けつじょう)耳飾りで、南九州ばかりではなく全国的に出土する。 出典・山梨県HP)

福井県・鳥浜貝塚からは、シカの角でできた鹿角斧が百個近く出土していた。しかし、なぜこれが沢山出土するのかわからなかった。ところが、河姆渡遺跡でも同じようなものが出土していたのである。それらは、畑を耕す鍬の役割を果たしていた。さらに6000年前で縄文時代前期の富山県・桜町遺跡から、高床式の住居が見つかった。その木組は、河姆渡遺跡のものとまったく同じなのである。つまり、既に6000年前の河姆渡遺跡と日本列島の縄文人は交流していたのである。

6000年前には確実に交流があったにもかかわらず、明白な稲作の証拠が明らかになるのは4000年前である。この空白の2000年間、縄文人は稲作を受け入れなかったと考えざるを得ない。”・・・以上である。

時代はやや下るが紀元前200年ー紀元前100年頃の漢時代の巡行造船が江蘇省武進県から出土した。全長20m、幅1mで推定10~15トンで、50名近くが乗船可能であったろうと云う。ここまで大型船かどうかは別にして、勇猛果敢な人々が交流をおこなっていたであろうと考えられる。

<続く>

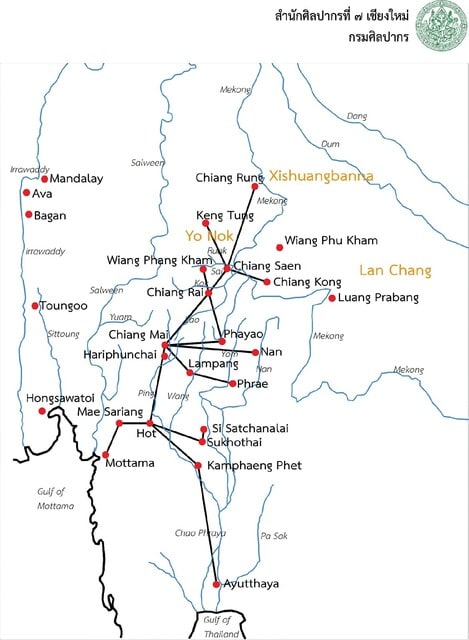

過日、タイ芸術局第7支所(在・チェンマイ)のSNS情報を眺めていると、最近北タイで新たな遺跡が発見されたようだが、その場所に関する情報は記載されていない。思うに盗掘を心配しているようだ。記されているのは、出土品とそれを背景とした、雲南からタイ北部、ミャンマーに至る交易ルートの話題である。

第7支所が掲示していた写真を借用し、その写真から紹介する。先ず遺跡の測量写真である。

先にも記したが、残念なのは場所が記載されていない。出土品の保管展示場所が記載されていないことである。是非間近で見てみたい陶磁が存在しているようだ。以下、出土品の写真も掲載されていた。

この皿というか鉢が何物なのか、知識を持たないが多分西方オリエントの焼物であろうと思っている。そうであれば、第7支所が掲げている交易ルート図でいうモッタマ(ミャンマー・マルタバン湾岸)から運ばれてきたものであろう。

明時代の染付磁器は雲南ルートで運ばれてきたものと考えられる。次がハッキリしないが、器面から見てサンカンペーンの灰釉盤であろう。輪花縁と波状文は多くはないものの、サンカンペーン陶磁に見ることができる。但し見込みからカベットへの立ち上がり部の二重圏線内の波状文は初見である。是非見てみたい盤の一つである。何時のことやら次回の訪チェンマイ時、第7支所で尋ねてみたい。

これらの出土品について、以下の交易ルートが存在していたとの記事である。

図中、最上部のチェンルンとは現・西双版納の景洪である。そこから交易品として持ち込まれたのが冬虫夏草である。

冬虫夏草以外に、以下の品々が交易に用いられたと、第7支所は記している。

上から、ジャコウネコ、蘇木(漢方薬)、乳香である。これらは現代でも交易品である。

チェンマイ旧市街中央のチェンマイ民族博物館が掲げる交易ルートは、下写真の通りである。

当然と云えば当然だが、博物館も北は雲南・景洪、西はモッタマを図中に掲げている。それにしてもコロナが収まるのは何時になることやら。

<了>

縄文人の定住と土器の革命

安田教授は以下のように記されている。”縄文人は16500年前に土器革命をなしとげ、15000年前には定住革命をなしとげていた。この土器革命と定住革命が縄文時代の開始を告げる人類史的事件であり、世界に先駆けた技術革新であった。

この時代の日本列島は世界の先進地域であった。縄文時代草創期の土器の厚さは5mmほどである。中国の玉蟾岩遺跡の土器の厚さは1cm以上であった。この時代にエジプトやメソポタミアでは、まだ土器をつくる技術を知らなかった。

(縄文土器群・京都市北白川遺跡:鏃などと共に展示されている土器群、写真でも薄造りが分かる)

縄文土器は3000年前に弥生時代に転換するまで、13000年の長きにわたって土器作りは永続した。縄文文明は世界の中でもっとも長命な文明である。それは縄文人が温帯の森の資源、海の資源を破壊しつくすことなく、最大限に循環的に利用し、永続的に生きる技術を世界に先駆けて開発したことを物語っている。

世界に先駆け土器革命を成し遂げたことは、縄文人たちが汁物を主食とする食事体系をもった文明を生み出したことを物語る。世界に冠たる最先端のハイテク技術であった。

地球上のほかの地域において都市文明が誕生した5700年前の縄文時代中期には、青森県三内丸山遺跡のように縄文型都市が出現しており、縄文文明も都市文明と呼んでも良い文明段階にはいっていたのではあるまいか。

エジプト(ナイル)文明やメソポタミア文明が出現する直前の、メソポタミア南部低地やナイル川の低地は、きわめて低い生活レベルにあった。インダス川流域においては、細石刃を使う中石器時代の段階にとどまっていた。しかし、日本列島においては、注石器時代は15000年前に終了し、新石器時代の縄文時代にいち早く入っている。突然、中石器時代にも等しい生活レベルから、都市文明の段階に突入したインダス文明に比べて、高い新石器文化の発展を背景にした縄文型都市の出現は、はるかに高度な機能をもっていたにちがいない。

1960年代、福井県鳥浜貝塚からは大量の鹿角斧が発見された。これは浙江省・川姆渡遺跡から発見されたものとまったく同じであった。

(鹿角用具類)

(桜町遺跡)

最近では富山県桜町遺跡の木造住宅の構造も姆渡遺跡と同じ方法で作られていることが明らかとなった。縄文人が日本列島のみでなく、日本海さらには東シナ海に漕ぎだし、長江下流域と交易をおこなっていた可能性がある。縄文時代中期の山形県中川代遺跡からは、長江文明を代表する玉鉞(ぎょくえつ)と同じものが発見されている。長江文明と縄文文明との間にも、深い交流があったものと安田教授は見做している。さらに縄文時代中期以降盛んとなる抜歯の風習は、中国大陸から伝播したものであり、4200年前の気候寒冷化を契機として、中国大陸から人と文化の移入が確実に存在した。

縄文時代の遺跡から様々な日用品が出土している。しかしその中でないものがある。それは人と人が集団で殺し合うための道具であった。縄文時代に人間同士が大量に殺し合う戦争はなかった。縄文時代はまた、貧富の差が小さな社会であった。「生命の再生と循環を大切にし、人を信じ自然を信じる」これが縄文人の世界観の根幹を形成するものだった。

これと対照的なのが、「万人が万人を疑う」畑作牧畜文明である。その疑いをはらすために契約が必要であり、契約のための文字が必要となった。そして自らの身を守るために金属の武器が必要となった。家畜を追っての移動のために宝物はたえず身に着けておく必要があり、敵の来襲にそなえていつでも逃げる準備が必要だった。そしてほかの場所に移動しても交易可能な普遍的価値をもつ威信財として、持ち運びに便利な軽量な金銀財宝の装飾品を発展させた。しかし、「万人が万人を信じた」縄文時代の社会では、契約や武器や金銀の装飾品など不要だった。

縄文人は主要なタンパク質を魚介類から摂取した。川や湖それに内湾の魚や貝をとることが重要な生業であった。ヒツジやヤギを飼い牧畜を行う畑作牧畜民の人々とは、根本的に行動パターンが相違していた。縄文人は水の空間に慣れ親しみ、水の空間との深い関係の中で暮らしてきた。この水の空間をライフスタイルに取り込んだことは、そののち水の循環系を維持する稲作漁撈文明をスムーズに受け入れる重要な素地を形成した。縄文人にとっては水の空間は恐怖の対象ではなく、豊穣を約束する豊かな空間であった。それは「ノアの大洪水の神話」に見られるように、水を恐怖の対象とみなした畑作牧畜民のライフスタイルとは大きく相違するものであった。”・・・以上である。

現代社会において人と人が慈しみあい、自然と調和する循環型社会の実現は夢想であろうか。

<続く>