お疲れ様です。。 今日は・・・ 世界水泳を観ながら“ブログ”を書いています。。(^o^)丿

古賀選手は、、残念だったですね。。あと、、コンマ●秒差で決勝に進めなかったですが、、彼はそんなところで『モタモタ』している“選手”ではないんです!!<`ヘ´>

『体調』を崩しているようですが・・・ 予選、準決勝共に、、体力の温存の為、、“アップ”をしなかったようです。。 本人とコーチと話し合っての結果でしょうから・・・ その『選択』が“一番”だったのでしょう。。

それでも・・・ その話を聞いた時、、“イチロー”を思い出しました! 彼は、朝起きてから、、バッターボックスに立ち、ボールを捉えるまで・・・ きっちり『行動』を合わせてきます。。 アップの内容は考えないといけないですが、、『心』の整理、『からだ』の準備・・・“アップ”がなぜ必要なのか?? 『次』に期待したいですね。。<(_ _)>

今日は・・・

10:00~12:00 脳梗塞リハビリケアトレーニング Tさん宅出張

先日、火曜日にショートステイ(友愛)先に行き、本日を迎えたので、、今までで一番短いスパンで『ケア』を行うので、、どのような“からだ”かなぁ。。(・・? とちょっと楽しみでした。。

座っている姿勢は、、この1年位で大分良くなってきているのですが、やはり、、左に片寄り、左肘を強くついて座っているので、“肩”はいつもより張っている感じでした。。(-_-;)

それでも・・・ 手の指が、、大分真っ直ぐになってきてる『感じ』を今日は強く受けました。。 右利きなので、使う右手指より少し大きく曲がっていた(特に中指)ので、少しずつですが・・・火曜日は、、腰椎が少し真っ直ぐになっている『感じ』があったので、、“進歩”が見えています。。\(^o^)/

15:30~17:00 自宅ケア Mさんご主人

今日は、、右腰の状態は少し良かったようです。。左に荷重が多かったのかな。。少し、左に歪みが見えましたから。。

世界水泳もあと、、2日です。。

7月24日のブログ(水をつかむ!!とは)の続きを・・・

イアンソープは、、200mからの選手で、中距離型の選手です。。 ですから、、50m、100m型の選手は『目一杯』泳いでいるので、、入水時の掌の向きが下を向いている選手もいます。からだの動きの全体イメージは変わらないにしても、、いち早く“キャッチ”したいんでしょうね。。

モノの本に書いてあるような、からだの正面(泳いでいる時は水底側)から見て、肘が前方(写真等では頭上)に伸びた腕が外側に入り内側に入ってくるような動きを強調する写真や絵を見かけますが、実際、、泳いでいる人を観るとそういう動きに見えますが、、実際は前に目一杯伸ばして、、真っ直ぐかいてくるだけです。(だからこそ・・・入水の仕方が大切)

先ほども書いたように、、『肩幅』が自然にそうさせるのですだけなのですね。。 前に伸びさえすれば、手は外側に自然に移動するのです。ですから、、『泳ぎながら手の甲を見て下さいね!』と指導しますが、、前に目一杯伸びた時に『中指から親指側の甲が見えるように…』と説明します。『全体がくっきり見える』というのは、、“大選手”でない限り、肩から手の甲・指先が内側に伸びている訳ですから、、肘に力が入らないんじゃないかなぁ・・・と思います。。そこで、、手をかく前に“肘”が落ちてしまうのです。。大選手と書いたのは、色々な選手を観て来ましたが、、要は『速ければ勝ち!』の世界ですから・・・ 色々な泳ぎ方をする子がいます。。

それに・・・ キックと腕の動き、そして呼吸につなげるという『コンビネーション』を考えていくと・・・ まさしく“奥”が深いです!

成人の方は、悩む方も多いですが、、『大丈夫、、上手になってますよ。。でも悩んで良いんですよ!それだけ“向上心”持っている証拠ですし、4泳法しかないんですから、、奥が深いんですから・・・ いくらでも楽しめますよ!なんせ“オリンピックスポーツ”ですから・・・(^^)v 』と言っています。。

もちろん、、『二軸』という考え方もありますよ。。

そんなこんなで、、スイミングを通して、、からだの『動きづくり』に関心を深めて行った経歴があります!!

いかがでしょうか・・・?

そこで・・・ 常歩身体研究所の木寺さんから・・・

前略、お返事が遅くなりました。

キャッチに関して、先日水泳関係者と話しておりまして、腕の動きをとらえようとされていいましたので、体幹との関係で考える必要があるのではないか、と言いました。

まだまだ、四肢に惑わされる傾向にあると思います。

キャッチは、肩のローリングの切り替えと関係があると思いました。そのようなお話をしましたら、水泳では、これまで、そのような見方はしてこなかった・・とのことでした。

多分、キャッチの為の、ローリングのの切り替え、その切り替えのタイミングをつくる為の、リカバリーの側の腕の動きという事になるのだと思います。

何か、そのあたりのところでお気づきの点がありましたら、教えて頂ければと思います。

そこで・・・私は・・・

返信ありがとうございます。。 水泳の業界も広いので、、一所懸命指導していても・・・色々な方がいますからね。。

『体幹との関連で考える』というのは、、ベースの課題です! 私の水泳の師は、、日本で初めてスイミングクラブを立ち上げた故“波多野 勲”先生なのですが、波多野先生は『躯幹』をしっかり使う事を唱えていました!

水泳は水の中で行う運動です。 水温・抵抗(水の粘性)・浮力・圧力という4つの環境の中で“運動”を行うのですが、『無重力』の中で行う!という事が大きなテーマです! 波多野が言うには・・・ 宇宙飛行士はからだを動かす時に、、例えば前に浮いているものを取ろうとする時、胸・背・肩の筋肉から動かし始め、肘 ⇒ 手というように躯幹から動かし始めなければ取る事は出来ない!と言っていました。(いわゆるブレイクダンスのように・・・)

水泳も同様で、スラスト(入水~肘を水中で伸ばしていく動作) ⇒ プレス(水を押さえる動作)に繋げて行く時に、肩甲骨(体幹)を前に出すことから始めなければ水を“キャッチ”する事は出来ない!と力説していました。

『キャッチは肩のローリングの切り替えと関係があると思いました』というのは、ある意味正解で、ローリングは『エントリー』と関係があります。 クロールの場合、腕を交互にかいていく訳ですから、腕と肩が前に伸びて行く時に、逆手はかき終り(フィニッシュ)に入ります。と言う事は、かき始めの肩・腕が前に伸びて行く事により、フィニッシュ側の肩は後ろに入ります。真後ろに入れば入るほど、肩を上げて行く(リカバリー)の動作は『ポケットからモノを抜き出す動作』に近づきます。体幹の近くをリカバリー出来る事になる訳です。

もちろん・・・ リカバリーがしっかり出来れば、キャッチをした肩も肘も落ちにくい(水をつかむ動作の時のには、指先より手首、手首より肘、肘より肩が高い;水面に近い)さすれば、、掌にも力が入りやすいのです。 これが・・・ 繰り返しながら、、泳ぎは生まれていく訳です。

まさしく・・・ 『キャッチの為の、ローリングの切り替え、その切り替えのタイミングをつくる為の、リカバリー側の腕の動き』となります。

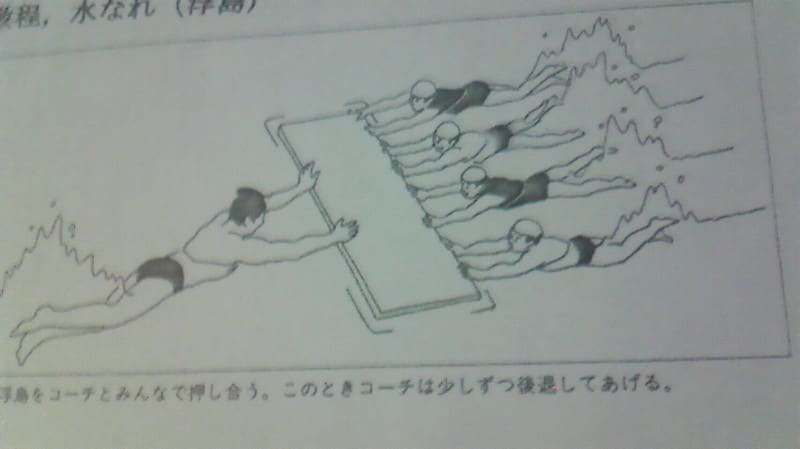

『まだまだ四肢の動きに惑わされる傾向にある』というのは、、指導法の問題ではないかと思います。 波多野が考案した、、“ヘルパーつき指導法”は、腰にヘルパーを装着(丸ヘルパー3個;3.9kの浮力 ⇒ 2個;2.3kの浮力 ⇒ 1個;1.3kの浮力)で泳ぎを習得していきます。 さすれば、、『浮く努力をする事がないので、、推進力(キック力・プル力)を直で鍛える事が出来ます。この方法だと『躯幹筋』に刺激を送ります。

しかし、スイミングクラブの独自性を出す為に、、これに反する指導法が生まれました。“ヘルパーなし指導法”です。しかし、この指導法だと・・・ けのびから入るので、、浮く力をまず身につけなければなりません。 けのびの場合、、『四肢』を伸ばす力が重要になり、、『四肢に惑わされる』傾向に繋がっていくのではないか、、というのが・・・ 私の見解です。。φ(..)メモメモ

いかがでしょうか。。。(?_?) (ブログをお読みの皆さんもぜひ・・・ ご意見を。。)

さて・・・

世界水泳。。

寺川・鈴木・加藤・松本選手の400mメドレーリレー(3;57.84)、、惜しかったですね。。

それでも・・・ リレーは可能性を感じます!個人スポーツの水泳の中で、、『チーム』を感じられますから。。

来年、、“ロンドン”に期待です。。 がんばれニッポン!!(^o^)丿