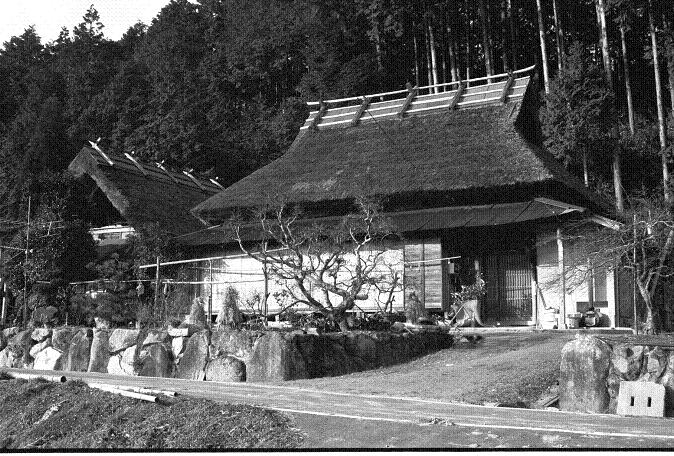

青森県の津軽地方は日本では茅葺き民家の多く残る地域です。

私は全く記録していなくて何軒撮影したかわからない。それでも数百軒は撮影したと思う。

現在では千軒も残っていないが探せる人はかなり見つけられると思う。

津軽となると私のような身体の者は車なので何度も行けない。しかし、行く都度茅葺き民家がへっている。津軽までだと1400kmはあるので一気に一日でいくのは無理なるので山形や福島で泊まり磐手や秋田で撮影して夕方に青森に移動する。帰りも青森から南下もして山形から帰る。

往復に二日かかるので一週間は滞在したい。

10年後にはここ津軽も茅葺きがかなり消えるかもしれない。

この地域は平野部なので高いところから撮影が出来ない。俯瞰的な写真が撮れないのが欠点であろうか。

津軽のふるさとや津軽平野に唄われるようにゆったりした風景がいい。瀬戸内海沿岸の段々畑や棚田地域と全く違う風景である。農耕地の少ないところとゆったりと広い土地のある地域では風景が違う。双方とも写真に記録したいものだ。

茅葺きが減るなか田舎者風景や茅葺き民家ブームでも起きるかと思った。みんながカメラを持っている時代だけに脚光を浴びるかと思ったがそんな気配はほとんどないようだ。次第次第に姿を消すのであろうか、マスコミで取り上げられブームだとお墨付きをもらわないと行動を起こさないなのだろうか

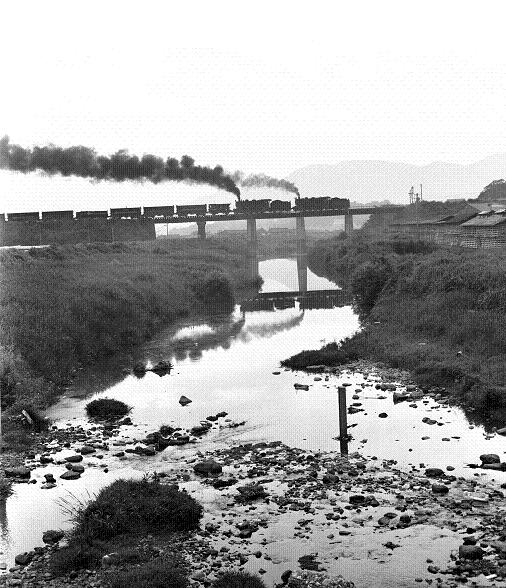

蒸気機関車など復興したが大変な人気である。

私は全く記録していなくて何軒撮影したかわからない。それでも数百軒は撮影したと思う。

現在では千軒も残っていないが探せる人はかなり見つけられると思う。

津軽となると私のような身体の者は車なので何度も行けない。しかし、行く都度茅葺き民家がへっている。津軽までだと1400kmはあるので一気に一日でいくのは無理なるので山形や福島で泊まり磐手や秋田で撮影して夕方に青森に移動する。帰りも青森から南下もして山形から帰る。

往復に二日かかるので一週間は滞在したい。

10年後にはここ津軽も茅葺きがかなり消えるかもしれない。

この地域は平野部なので高いところから撮影が出来ない。俯瞰的な写真が撮れないのが欠点であろうか。

津軽のふるさとや津軽平野に唄われるようにゆったりした風景がいい。瀬戸内海沿岸の段々畑や棚田地域と全く違う風景である。農耕地の少ないところとゆったりと広い土地のある地域では風景が違う。双方とも写真に記録したいものだ。

茅葺きが減るなか田舎者風景や茅葺き民家ブームでも起きるかと思った。みんながカメラを持っている時代だけに脚光を浴びるかと思ったがそんな気配はほとんどないようだ。次第次第に姿を消すのであろうか、マスコミで取り上げられブームだとお墨付きをもらわないと行動を起こさないなのだろうか

蒸気機関車など復興したが大変な人気である。