←「みちびき」旅立ち見送り紀行 ~H-IIAロケット18号機打ち上げ見学記~からの続きです

準天頂衛星初号機「みちびき」を載せたH-IIAロケット18号機の打ち上げを種子島で見送った翌日、

僕は朝一番の高速船に飛び乗り、そのまま一路佐賀県の武雄温泉を目指しました。

今日は武雄温泉にある

佐賀県立宇宙科学館で、

小惑星探査機「はやぶさ」を飛ばした男川口淳一郎プロジェクトマネージャの講演会

『小惑星イトカワへの旅-小惑星探査機「はやぶさ」の挑戦と成果-』があるのです。

全国から参加希望が殺到して高倍率の抽選となったこの講演会、

例え打ち上げの翌日(というかリフトオフの僅か約18時間後!)とは言え絶対聴き逃すわけにはいきません!

という訳で、強行軍も何のそのとばかりに種子島から海を越えて九州を縦断し、

佐賀県立宇宙科学館に馳せ参じたのです。

平成22年9月12日(日曜日)

睡眠時間が僅か数時間しかなかったので寝過ごさないか心配だったのですが、無事に目を覚まして真っ暗な中、宿を出立。

同じ宿に宿泊されていた

ns944aさんと

JIMさんにクルマで西之表港まで送って頂き、感謝!

7:00発の始発便の鹿児島港行き高速船に乗り込み、出港するやいなや熟睡。今のうちにしっかり寝て、身体と頭を休めておかないと。

高速船内では偶然、ロケット打ち上げ見学で知り合いの方と顔を合わせ、鹿児島港到着後はそのままタクシーにあいのりさせて頂いて、午前9時前には無事に鹿児島中央駅に到着。

皆さん、お世話になりました。

鹿児島中央駅09:15発の新幹線つばめ40号から、リレーつばめ40号に乗り継いで鳥栖駅11:29着。

鳥栖駅を11:45発のハウステンボス/みどり9号に乗り換えて、武雄温泉駅には12:26に無事到着。

…乗り換えてる時以外の記憶が全く無い(笑)。車中では必死で寝ていたようだ…

さて、無事に講演会の始まる1時間半前には武雄温泉駅に着くことが出来ました。

ここで、講演会に御一緒に参加される

さいくんさんと合流。

クルマに同乗させて貰って、佐賀県立宇宙科学館に到着!

佐賀県立宇宙科学館のエントランスの大階段を登って行くと、驚くことに川口先生の講演会開始時刻までまだ1時間以上もあるのに既に行列が出来ています。

「はやぶさ」地球帰還以来の人気ぶりの凄さを見せつけられる思いで行列に並び、暫し待った後で会場のプラネタリウムドームへと誘導されて前方の演壇間近の「アリーナ席」を確保。

「普段プラネタリウムを観るときは、後ろの方がいい席なんだけどね(笑)」などとさいくんさんと談笑するうちにドーム内は満席となり、館長挨拶の後でいよいよ川口淳一郎プロジェクトマネージャが登壇されます。

以下、川口先生の講演内容レポートです。

先ず

「至る所で同じ話をしているんだけど」と前置きされてから、

「はやぶさ」ミッションの概略説明。

「はやぶさの目的:サンプルリターン技術の実証」であるということ。

そしてサンプルは、どんなに微小な粒子でも最新鋭の分析設備を用いれば分析可能であること。

「はやぶさ」の基本的なおさらいとして、

アメリカ(NASA)に追い越されない為の已むを得ずのイオンエンジン(以下IES)を用いたパワースイングバイを実施したこと。

また、「はやぶさ」命名の由来として

糸川先生と戦闘機「隼」の縁の説明。

「隼」という漢字は、探査機のフォルムともよく似ていることから

「字は体を表す」。

ここで「はやぶさ」の推進機関であるIESの、

宇宙戦艦ヤマトとスタートレックのエンタープライズ号のイラストを用いての概念説明(地上から直接飛び立てるほどの推進力は無いことのユーモラスな解説)。

川口先生の「えーっと、このヤマトのエンジン何て言うんだっけ…」に思わず「波動エンジン!です」と反応してしまったのは僕です(笑)

「はやぶさ」の未来の展望として、深宇宙港を核とする太陽系大航海時代

ラグランジュポイント(L2)を深宇宙港として、再使用可能な惑星間往還宇宙船を実現することは

「私としては、現在でも『はやぶさ』の技術を用いることで現実的です」

そして、例えば資源の利用。小惑星に資源があっても不思議ではない。始原天体では重い鉱物も沈み込まず地表面にある。

続いて、これまでの歩み。

1985年6月29日の小惑星サンプルリターン研究会の資料表紙の紹介。

「当時は化学ロケットの利用を想定していたので、小惑星サンプルリターンは実現不可能だった。それは18年後の2003年、それは(IESを用いた)「はやぶさ」として可能となる。」

’80年代初めに

小惑星ランデブーと彗星ダストサンプルリターンをNASAと共同で研究していた。

しかし日本側は予算がなくて、考えあぐねているうちにNASAに

ニア・シューメーカー計画として“盗られて”しまった!

これは、ショックだった。

「NASAもためらう程の計画でないと!と破れかぶれで、ハッタリで切り出した、それが小惑星サンプルリターン計画だった」

NASAの計画は基本的にローリスク・ミディアムリターン。しかし、

彼らはリスクを大きく見せる。

例えば「

ディープインパクト(NASAの彗星探査機。テンペル第1彗星に重さ約370キログラムの衝突体(インパクター)を撃ち込んだ)」。

これは実際には僅か数枚の写真しか撮影していないが、それでも

納税者にはわかりやすい。

彼らは

狡賢い分別があるのだ。

しかし、私はハイリスク・ハイリターン。

だからNASAは10年間追っても来なかった。

「出来るわけがない」と思っていたのだ。

事業仕分けで「世界一でないといけないのか?」と言っているどこかの国と違って、

アメリカはとにかく何でも世界一にこだわる。

「はやぶさ」も、

IESと自律航法実証では

ディープ・スペース1に、

地球大気圏への再突入では

スターダストに先行されたが、それでも手応えを感じた。

そして

「はやぶさ」のイトカワからの離陸(人類史上初の地球と月以外の天体からの離陸)に成功したことで溜飲を下げた!

「はやぶさ」がイトカワにタッチダウンした時は祝福のメッセージが多数届けられたが、今回の帰還では何の音沙汰もなくシーンとしている。きっと悔しがっているのだろう(笑)

NASAが冥王星に向かわせている

ニューホライズンズも、多分何も見つけることがないであろう。

アメリカが世界一にこだわるだけの為に打ち上げた探査機だからだ!

MVロケットと「はやぶさ」の因縁について。

糸川先生のいた

中嶋飛行機が戦後プリンス自動車となり、日産、IHIと宇宙部門は引き継がれた。

50年に渡る日本の固体燃料ロケット技術を礎に、地球帰還カプセルは開発された。

MVロケットと地球帰還カプセルは日産、IHI製。言わば中嶋飛行機からの引継ぎでつくられている。

イトカワ地表に「はやぶさ」の影が落ちた写真、

「格別の一枚です」

そして88万人の名前を刻んでイトカワ地表に降りたターゲットマーカは、永久にイトカワに留まるものではない。

何故ならいずれ、1億年もすればイトカワは地球に衝突してしまうと考えられているから。

「88万人の名前は、地球に戻ります」(会場爆笑)

ミネルヴァについて。

初の民間投資ペイロードである。オプションであり交付金でつくられたものではないので、成否を問われること無く学生がのびのび取り組めるペイロードであった。

「はやぶさ2」には「ミネルヴァ2」を積むことになる。

「はやぶさ」の理学探査についての説明。

イトカワは内部に隙間が多数あるラブルパイル構造であること。

小惑星探査で何が分かるかというと、何より先ず地球を知ることが出来るということ。

小惑星のような小天体は太陽系やひいては生命の起源と進化を伝えるタイムカプセル。だから小惑星を調べることで地球の起源と進化を知ることが出来る。

「はやぶさ2」では、小惑星に「水や、有機物」を探しに行く。その為の技術獲得を目指したのが「はやぶさ」だった。

「はやぶさ」の故障について。

2回目のイトカワ地表タッチダウンの後、化学エンジンの燃料漏れが起きた。

事故とはいいたくない。「自業自得」だ!

事故というと被害者意識がある。

しかし、

化学エンジンの燃料がすべて無くなったのは誤算だった!!

「はやぶさの目的地はイトカワではない。地球だ!」

いつかは、「はやぶさ」は機体の主軸まわりの回転に落ち着き、太陽電池で受光して電力が確保できる。

しかし、

本当の脅威は「年度末」だった。通信途絶の3ヶ月後に年度末、予算が出なくなる恐れがあった。

そこで1年間に60-70%で通信回復の必要条件は整うと確率を出した。プロジェクトを整え、予算を出させる為である。

しかし「はやぶさ」の待っている、送信してくる電波の周波数がわからない。

回転の速さもわからないので、

あらゆることを網羅した運用を実施した。

その結果、

1年間の予定が7週間で「はやぶさ」からの電波を受信することに成功する。

そこからは「手を握り返してもらう運用」(1bit通信)。1ヶ月かけて「はやぶさ」の状態を洗い出した。

化学エンジンの燃料がないので、IES中和器からのキセノン生ガス噴射や太陽光圧による姿勢制御を行う。

そして地球への帰還開始。

だが2009年11月に、全てのIESが寿命を迎えてしまう。

「『なんて残酷なんだ…』と思った。」

だが、

「こんなこともあろうかと」IES担当の國中先生がIESの回路中にバイパスダイオードを挿入していたおかげで

「クロス運転」が可能となり、地球帰還は継続される!

「回路上の工夫が必要という考えは、私にはなかった」

2009年の11月26日、生き残ったA中和器の無事を願って、

運用チームのスタッフが探し出してくれた

中和神社にお参りに行った。

何をしに来たのかを説明しにくかった。

「まさか名前が同じだからとは言えないし(笑)」

しかし宮司さんは「はやぶさ」のことを知っていた、感激!

「JAXAは政教分離だから、神頼みはあくまでプライベート。業務とは分離していますよ(笑)」

だが、このことは幸運以外の科学技術を見直すきっかけになった。

「クロス運転」のリスクとしては、

電力不足によるロックアップ(ブレーカー落ち)の危険があった。

(「はやぶさ」の搭載しているバッテリーはこの時点で既に機能喪失しているため、ロックアップが起きると即、探査機が死んでしまう)

実際、ロックアップは起きかけたが、

遮断機能が働きすんでのところで助かった。

しかしロックアップが起きることで利用可能電力値が解るので、電力担当者はロックアップを喜んでいた。

まさか身内にそんなことを考えていた者がいたとは非常に残念である。(会場爆笑)

すべてのはやぶさファンが涙した名文

「はやぶさ」、そうまでして君は。の説明。

飛行成功は「技術より根性」。とにかく帰還にこだわった。

かつて、

「さきがけ」ではミッション延長に失敗、悔いを残した。

「のぞみ」では十分根性が付いていたが、それでもなお果たせず。

惜しくも、では駄目だ!どんなに這いつくばってでも、よろめいても、ゴールにたどり着かなければ!!

「はやぶさ」の打ち上げ時も、「のぞみ」の復活を祈っていた…

そして地球帰還。

カプセルからのビーコン音はうぶ声に聞こえた。

着陸地点はアボリジニの聖地だったので、アボリジニの方に確認して貰ってからのカプセル回収となった。

JAXAは通信事業に参入できないという規制があったので、現地からの中継は叶わなかった。

カプセルにはへその緒(アンビリカルケーブル)の痕が残っていた。

新星児(しんせいじ)の誕生と言うべきだ、と思った。

「はやぶさ」最大の成果は、実物のカプセルがある、ということ。

どの国にも、他天体に行って戻ってきたものを展示している博物館なんて無い。

国民に誇りと展望を植えつけるポリシーが欲しい。

そして

「技術より根性」

「高い塔を建ててそこへ登ってみれば、新たな地平が見える」

…川口先生の講演内容レポート、以上です。

「はやぶさを飛ばした男」の、穏やかな語り口に火傷しそうな情熱の迸りが見える、素晴らしい講演でした。

続いて川口先生への質疑応答。

面白い質問も出ました。

Q:地球帰還カプセルのバッテリーについて詳しく教えてください

A:パナソニックエナジー社製。回収後に放電試験をしたら、3時間も持った。

メーカーは欲しがっている。「盗んででも欲しい」らしいので「200億円で売ろうか」と言っている(笑)

(川口先生、バッテリーのサンプルを売りつけて「はやぶさ2」の予算をふんだくるつもりだったんでしょうか(笑))

Q:「はやぶさ」機体の軽量化について

A:配線は銅線ではなくアルミ線、ボルトはチタン。本体を軽くして、その分燃料のキセノンを詰めた。

MVロケット5号機のキックモータ不具合に備えて、キセノンをたくさん積んだ。

僕も質問させてもらいました。

Q:姿勢制御用リアクションホイールが3つともすべて壊れたときに備えた秘策があったそうですが、詳しく教えてください

…読者の皆さんスミマセン、先に謝らせて下さい。

川口先生からは回答頂いたのですが、文系の僕には全然理解できませんでした。orz

この後も、壇上で川口先生と同席していた佐賀県知事が閉会挨拶等すべて省略して時間一杯質疑応答に充てるよう計らってくれたお陰で、本当に最後の最後まで会場から熱心に質問が出されて非常に有意義でした。

佐賀県知事、ありがとうございます!

質疑応答も

Twitterのハッシュタグを活用して、講演会参加者のモバイル機器からTwitterのツイートで受け付ける等、面白い試みがありました。尤も僕の携帯電話端末はプラネタリウムドーム内に入るなり圏外となってしまいましたが。

講演会終了後、さいくんさんにクルマで送って頂けたおかげで随分早く熊本に戻ってきました。

さて…「せっかく

「ゲキ★ヤス土日乗り放題きっぷ」を持っているんだし、もうちょっと新幹線つばめに乗ろうかな~!」

さて、結局僕は昨日から何回新幹線つばめに乗ったのかな?

さて、結局僕は昨日から何回新幹線つばめに乗ったのかな?

(おわり)

前菜。

前菜。

デザート。

デザート。

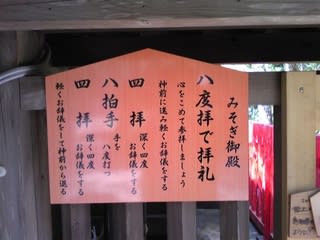

四拝 八拍手 四拝で、日本神話の神様たちにお参りします。

四拝 八拍手 四拝で、日本神話の神様たちにお参りします。

準天頂衛星初号機「みちびき」 画像提供:JAXA

準天頂衛星初号機「みちびき」 画像提供:JAXA

宿では心づくしの夕飯が待っていました。

宿では心づくしの夕飯が待っていました。