月周回衛星“かぐや”の観測データから明らかになってきたこと。

8億年前、100キロ以上のサイズの小惑星が粉砕し、40~50兆トンという隕石ができたんですねー

この大量の隕石はシャワーのように地球と月に降り注いだようです。

月面のクレーターから分かること

地球では火山や地震などの地殻変動や火山活動、降雨、降雪、さらには津波などによる浸食があります。

なので、太古のクレーターはそう多くは残っていません。

特に不明瞭なのは、スノーボールアース時代より以前の時代におけるクレーターの形成頻度。

クレーターのサイズ分布を元に推定された地質年代は、一般的に“クレーター年代”と呼ばれています。

今回の研究でターゲットにしているのは、直径20キロ以上のサイズを有する59個の月面クレーター。

このクレーターの周辺地域に存在する0.1~1キロサイズの微小クレーターのサイズ分布を、月周回衛星“かぐや”の観測データを用いて精査することで、中心にあるクレーターの形成年代を測定しています。

その結果、研究グループが突き止めたのは、59個のうち8個(モデルによっては17個)の形成年代が一致すること。

このような現象が、偶然起こる確率は極めて低く、小惑星の破砕で誕生した大量の破片(隕石)が、月全体にシャワーのように降り注いだ可能性が考えられています。

さらに、アポロ計画で持ち帰られた月の岩石試料を用いた放射年代測定や月面クレーターのサイズ、月と地球の衝突断面積などを考慮。

すると、スノーボールアース時代以前の8億年前に、少なくとも総量40~50兆トンという大量の隕石が、シャワーのように地球に降り注いだことが明らかになりました。

地球に衝突した隕石といえば、約6500万年前の恐竜をはじめとする生物の大量絶滅を引き起こした巨大隕石“チクシュルーブ”が有名です。

ただ、今回判明した大量の小惑星シャワーは、チクシュルーブ隕石の30倍~60倍に匹敵するそうです。

そのため、当時の地球表層環境に甚大な影響を与えたと考えられています。

隕石のシャワーの母天体になった小惑星

それでは、どのような小惑星が隕石のシャワーの母天体になったのでしょうか?

粉砕した隕石が直径93キロもある月のコペルニクス・クレーターを形成するには、母天体のサイズは少なくとも100キロ以上が必要になります。

さらに必要なのは、その場所が“共鳴軌道”と呼ばれる不安定領域の近傍に存在すること。

これらを考慮した結果、100キロ以上の母天体は8.3億年前に分裂し、約半分近くの破片の軌道が乱されて小惑星帯から失われた“オライリア族”である可能性が高いことが分かってきます。

なお、“オライリア族”は、“はやぶさ2”が探査した小惑星“リュウグウ”などと反射スペクトルが似ていることから、C型の地球近傍小惑星の母天体候補として注目されている小惑星族です。

また、一般に地球近傍小惑星の寿命は短いので、数億年ごとに小惑星帯から供給されるメカニズムが必要なことなども含めると、次のようなシナリオが考えられます。

8億年前に大規模に粉砕した小惑星の一部は惑星や太陽に落下。

一部は現在の“オライリア族”として小惑星帯に残り、また一部はラブパイル構造となって地球近傍小惑星へと軌道が変わっていった。

研究成果から示唆されること

今回の研究成果から3つの点が示唆されています。

持ち帰った小惑星“リュウグウ”のサンプルの放射年代を測定すれば、母天体の破砕年代が明らかになります。

その結果として、小惑星シャワーと地球近傍のC型ラブパイル小惑星との関連性が明らかになるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

8億年前、100キロ以上のサイズの小惑星が粉砕し、40~50兆トンという隕石ができたんですねー

この大量の隕石はシャワーのように地球と月に降り注いだようです。

月面のクレーターから分かること

地球では火山や地震などの地殻変動や火山活動、降雨、降雪、さらには津波などによる浸食があります。

なので、太古のクレーターはそう多くは残っていません。

特に不明瞭なのは、スノーボールアース時代より以前の時代におけるクレーターの形成頻度。

全地球規模で氷河におおわれた“スノーボールアース時代(6.5~6.4億年前と7.3~7.0億年前)”が2回あった。

そこで、今回の研究で着目しているのは、風化がほとんどない月面のクレーターでした。クレーターのサイズ分布を元に推定された地質年代は、一般的に“クレーター年代”と呼ばれています。

今回の研究でターゲットにしているのは、直径20キロ以上のサイズを有する59個の月面クレーター。

このクレーターの周辺地域に存在する0.1~1キロサイズの微小クレーターのサイズ分布を、月周回衛星“かぐや”の観測データを用いて精査することで、中心にあるクレーターの形成年代を測定しています。

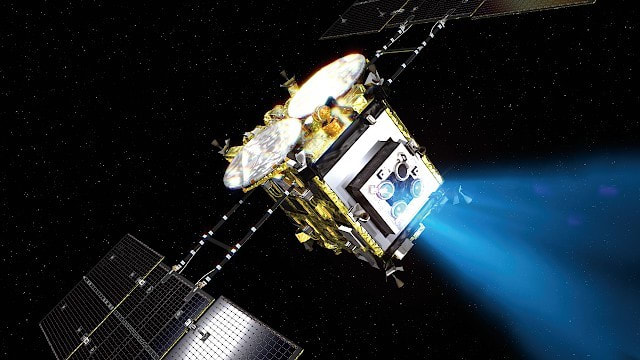

|

| 日本初の月周回衛星“かぐや”。(Credit: JAXA) |

このような現象が、偶然起こる確率は極めて低く、小惑星の破砕で誕生した大量の破片(隕石)が、月全体にシャワーのように降り注いだ可能性が考えられています。

さらに、アポロ計画で持ち帰られた月の岩石試料を用いた放射年代測定や月面クレーターのサイズ、月と地球の衝突断面積などを考慮。

すると、スノーボールアース時代以前の8億年前に、少なくとも総量40~50兆トンという大量の隕石が、シャワーのように地球に降り注いだことが明らかになりました。

地球に衝突した隕石といえば、約6500万年前の恐竜をはじめとする生物の大量絶滅を引き起こした巨大隕石“チクシュルーブ”が有名です。

ただ、今回判明した大量の小惑星シャワーは、チクシュルーブ隕石の30倍~60倍に匹敵するそうです。

そのため、当時の地球表層環境に甚大な影響を与えたと考えられています。

|

| 形成年代測定が行われた月面クレーター。赤丸はコペルニクス・クレーターと同時期に形成されたもの。(Credit: 大阪大学/東京大学) |

隕石のシャワーの母天体になった小惑星

それでは、どのような小惑星が隕石のシャワーの母天体になったのでしょうか?

粉砕した隕石が直径93キロもある月のコペルニクス・クレーターを形成するには、母天体のサイズは少なくとも100キロ以上が必要になります。

さらに必要なのは、その場所が“共鳴軌道”と呼ばれる不安定領域の近傍に存在すること。

“共鳴軌道”とは、一つの天体を公転する2つの天体が、互いに重力の影響を及ぼし合う結果、両者の軌道が変化してしまう不安定な軌道のこと。

これらを考慮した結果、100キロ以上の母天体は8.3億年前に分裂し、約半分近くの破片の軌道が乱されて小惑星帯から失われた“オライリア族”である可能性が高いことが分かってきます。

なお、“オライリア族”は、“はやぶさ2”が探査した小惑星“リュウグウ”などと反射スペクトルが似ていることから、C型の地球近傍小惑星の母天体候補として注目されている小惑星族です。

また、一般に地球近傍小惑星の寿命は短いので、数億年ごとに小惑星帯から供給されるメカニズムが必要なことなども含めると、次のようなシナリオが考えられます。

8億年前に大規模に粉砕した小惑星の一部は惑星や太陽に落下。

一部は現在の“オライリア族”として小惑星帯に残り、また一部はラブパイル構造となって地球近傍小惑星へと軌道が変わっていった。

ラブパイル小惑星とは、小惑星“リュウグウ”や初代“はやぶさ”が探査を行った小惑星“イトカワ”など、破砕した岩塊が弱い重力で再集積したもろい構造を持った小惑星のこと。

研究成果から示唆されること

今回の研究成果から3つの点が示唆されています。

- 8億年前の地球表層環境への影響

今のところ恐竜を滅ぼしたチクシュルーブ隕石が作り出した“K-pg”境界層(かつてはK-T境界層と呼ばれていた)のような、地球化学的な明確な証拠は見つかっていません。

“K-Pg”境界層とは、地上では希少なイリジウムが異常に濃縮した層のこと。

中生代(の白亜紀)と新生代(の古第三紀)を分けていて、巨大隕石の衝突によって宇宙からもたらされたイリジウムが降り積もって誕生したと考えられています。

こうした明確な地層は見つかっていませんが、全球凍結の直前に海洋中のリン濃度が4倍に急増し、生命の多様化が促進された可能性は報告されています。

小惑星シャワーで地球に降り注いだリンの総量は、現在の海洋中に溶け込んでいる総量と比較して10倍以上と見積もられ、地球の表層環境に何らかの影響を与えたとしてもおかしくないはずです。

8億年前の環境変動が地球外に原因があったのかもしれません。 - 炭素質などを多く含んだC型小惑星がもたらした揮発性物質による月面の汚染

これまで、アポロ計画で持ち帰られた岩石試料から考えられていたのは、月には炭素などの揮発性物質は存在しないということ。

でも、近年の観測で氷の形で水が発見されたほか、炭素イオンも各所に存在することが明らかになっています。

こうした事実から、月は揮発性元素を持つか持たないかではなく、月はいつから揮発性元素を持っていたのかに論点が変わってきています。

この揮発性元素は、今回のC型小惑星によるシャワーがもたらしたと考えられることから、太陽系46億年の歴史から見ると8億年前という比較的最近のことだと考えられます。 - 地球近傍のC型ラブパイル小惑星と月の関連性

破砕年代と軌道要素から考えられるのは、今回の小惑星シャワーの母天体が“オライリア族”である可能性が高いこと。

“オライリア族”は、反射スペクトルの類似から小惑星“リュウグウ”などの母天体候補の可能性もあります。

持ち帰った小惑星“リュウグウ”のサンプルの放射年代を測定すれば、母天体の破砕年代が明らかになります。

その結果として、小惑星シャワーと地球近傍のC型ラブパイル小惑星との関連性が明らかになるはずですよ。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます