系外惑星探査衛星“TESS”が、100光年彼方の恒星の周りに3つの惑星を発見しました。

そのうちの1つはハビタブルゾーンに位置する地球サイズの惑星とみられ、このタイプの惑星発見は“TESS”としては初めてになるそうです。

“ケプラー”に代わる系外惑星探査衛星“TESS”

太陽系の近くにある地球サイズの惑星を発見することを主な目的とする系外惑星探査衛星。

それが2018年4月に打ち上げられたNASAの“TESS”です。

“TESS”が狙うのは、地球からおよそ300光年以内にあり、恒星の明るさによって大気が照らされている惑星。調査する恒星の多くはM型矮星という銀河系に最も多いタイプで、私たちの太陽よりも小さくて暗い恒星です。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探る“トランジット法”という手法により惑星を発見し、その性質を明らかにします。

今回、“TESS”の観測データから惑星を見つけたのはハーバード・スミソニアン天体物理学センターの研究チームでした。

かじき座の方向約100光年彼方に位置する13等級の恒星“TOI 700”の周りに、3つの惑星を発見しています。

主星からの距離が程良く惑星の表面に液体の水が存在できる領域

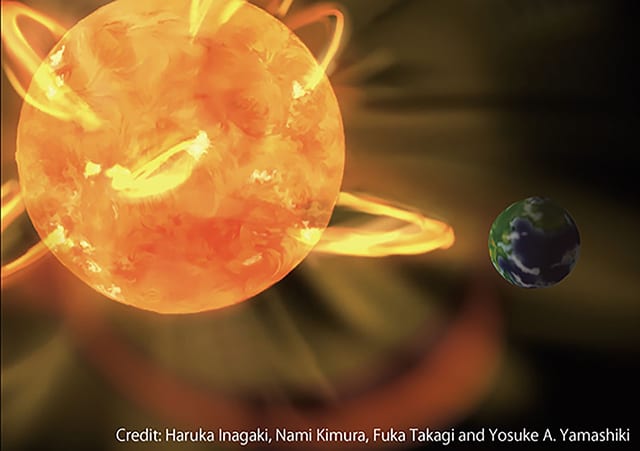

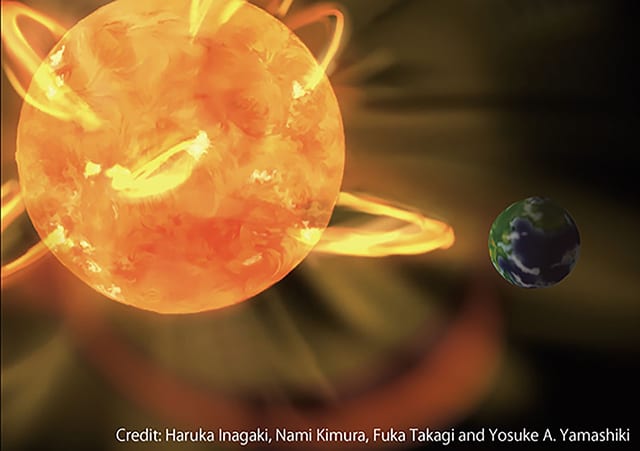

“TOI 700”は大きさと質量が太陽の4割ほどのM型矮星で、表面温度は約3500Kほどなので恒星として低温な部類になります。

今回発見された中でもっとも内側の惑星は、地球とほぼ同じサイズの岩石惑星とみられていて公転周期は10日。

真ん中の惑星は公転周期が16日ほどで、地球の2.6倍ほど大きいガス惑星だと考えられています。

そして今回の発見で最も興味深いのが、いちばん外側を公転している惑星“TOI 700 d”。

地球の約1.2倍の大きさの岩石惑星で、主星の周りを37日周期で公転しているようです。

主星から“TOI 700 d”までの距離は約2400万キロ。

この距離は太陽から地球の約6分の1になるので、“TOI 700 d”は主星に近い軌道を公転していることになります。

ただ、主星が太陽より暗いこの惑星系では、この距離はハビタブルゾーンに当たるんですねー

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く惑星の表面に液体の水が存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。

ハビタブルゾーンに存在する地球サイズの惑星は、これまでも発見されていて“TRAPPIST-1”などいくつかあります。

でも、“TESS”の観測による発見は今回が初めてのことでした。

どのような環境を持った惑星なのか

“TOI 700 d”は、単にハビタブルゾーンに位置しているというだけではありません。

11か月間の観測中に主星のフレア(表面爆発)が見られなかったので、この惑星には生命に適した環境が存在しうると考えることができるんですねー

これまでに得られているデータをもとに、研究者たちが作り上げたのは20通りの“TOI 700 d”のモデルでした。

その中には海に覆われ濃い二酸化炭素の大気を持つような惑星も含まれています。

まだ、“TOI 700 d”の実際の環境がどうなっているのかは分かっていません。

でも、今後の観測で惑星に関する新たな情報が得られれば、どのモデルがより正しいのかが分かってくるはずです。

太陽よりも小さくて暗い主星の近くを回っている液体の水が存在できる惑星。

この惑星はどのような環境を持っているのでしょうか? 生命は存在しているのでしょうか?

いずれにせよ、地球とは全く異なっているはず… 想像するとワクワクしますね。

こちらの記事もどうぞ

赤色矮星を巡る系外惑星が注目されているけど、大気を維持するメカニズムなどがない限り生命の居住は難しいようです。

そのうちの1つはハビタブルゾーンに位置する地球サイズの惑星とみられ、このタイプの惑星発見は“TESS”としては初めてになるそうです。

|

“ケプラー”に代わる系外惑星探査衛星“TESS”

太陽系の近くにある地球サイズの惑星を発見することを主な目的とする系外惑星探査衛星。

それが2018年4月に打ち上げられたNASAの“TESS”です。

“TESS”が狙うのは、地球からおよそ300光年以内にあり、恒星の明るさによって大気が照らされている惑星。調査する恒星の多くはM型矮星という銀河系に最も多いタイプで、私たちの太陽よりも小さくて暗い恒星です。

“TESS”は、地球から見て系外惑星が主星の手前を通過(トランジット)するときに見られる、わずかな減光から惑星の存在を探る“トランジット法”という手法により惑星を発見し、その性質を明らかにします。

今回、“TESS”の観測データから惑星を見つけたのはハーバード・スミソニアン天体物理学センターの研究チームでした。

かじき座の方向約100光年彼方に位置する13等級の恒星“TOI 700”の周りに、3つの惑星を発見しています。

主星からの距離が程良く惑星の表面に液体の水が存在できる領域

“TOI 700”は大きさと質量が太陽の4割ほどのM型矮星で、表面温度は約3500Kほどなので恒星として低温な部類になります。

今回発見された中でもっとも内側の惑星は、地球とほぼ同じサイズの岩石惑星とみられていて公転周期は10日。

真ん中の惑星は公転周期が16日ほどで、地球の2.6倍ほど大きいガス惑星だと考えられています。

そして今回の発見で最も興味深いのが、いちばん外側を公転している惑星“TOI 700 d”。

地球の約1.2倍の大きさの岩石惑星で、主星の周りを37日周期で公転しているようです。

主星から“TOI 700 d”までの距離は約2400万キロ。

この距離は太陽から地球の約6分の1になるので、“TOI 700 d”は主星に近い軌道を公転していることになります。

ただ、主星が太陽より暗いこの惑星系では、この距離はハビタブルゾーンに当たるんですねー

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く惑星の表面に液体の水が存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。

ハビタブルゾーンに存在する地球サイズの惑星は、これまでも発見されていて“TRAPPIST-1”などいくつかあります。

でも、“TESS”の観測による発見は今回が初めてのことでした。

|

| ハビタブルゾーン(緑色)と3つの系外惑星を示したイラスト。 “TOI 700 d”が主星から受けるエネルギーの量は、地球が太陽から受ける量の86%に相当する。 惑星の大きさや位置の確認には、赤外線天文衛星“スピッツァー”も用いられた。 |

どのような環境を持った惑星なのか

“TOI 700 d”は、単にハビタブルゾーンに位置しているというだけではありません。

11か月間の観測中に主星のフレア(表面爆発)が見られなかったので、この惑星には生命に適した環境が存在しうると考えることができるんですねー

これまでに得られているデータをもとに、研究者たちが作り上げたのは20通りの“TOI 700 d”のモデルでした。

その中には海に覆われ濃い二酸化炭素の大気を持つような惑星も含まれています。

まだ、“TOI 700 d”の実際の環境がどうなっているのかは分かっていません。

でも、今後の観測で惑星に関する新たな情報が得られれば、どのモデルがより正しいのかが分かってくるはずです。

太陽よりも小さくて暗い主星の近くを回っている液体の水が存在できる惑星。

この惑星はどのような環境を持っているのでしょうか? 生命は存在しているのでしょうか?

いずれにせよ、地球とは全く異なっているはず… 想像するとワクワクしますね。

| NASAの系外惑星探査衛星“TESS”が、初めてハビタブルゾーンに位置する地球サイズの惑星を発見! |

こちらの記事もどうぞ

赤色矮星を巡る系外惑星が注目されているけど、大気を維持するメカニズムなどがない限り生命の居住は難しいようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます