ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

ただ、超大質量ブラックホールの起源は多くの謎に包まれているんですねー

長年の研究から、超大質量ブラックホールは小さなブラックホールが合体を繰り返すことで、形成されたとも考えられています。

ただ、その“種”となる小さなブラックホールは、恒星の重力崩壊(※1)によって生じた軽いブラックホールという説と、初期の宇宙にあった巨大なガス雲の重力崩壊で生じた重いブラックホールという、2つの説が対立していました。

これにより、詳細な観測データを取得しています。

さらに、その中心部にあるブラックホールの質量が太陽の1000万~1億倍もあることを明らかにしています。

これは、最も遠い超大質量ブラックホールを発見したもので、超大質量ブラックホールの“種”は、巨大なガス雲の重力崩壊で生じたという説を後押しするものでした。

ほとんどの銀河の中心には超大質量のブラックホールが存在している

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量巨大ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在していて、これら超大質量ブラックホールの起源を解明することは、現代天文学の最重要課題の1つになっています。

一方、大質量星が超新星爆発を起こした後に誕生する“恒星質量ブラックホール”は、宇宙に数多く存在しています。

ただ、恒星質量ブラックホールの質量は太陽の数倍~数十倍程度…

超大質量ブラックホールとでは、スケールに大きな差があるんですねー

そこで、超大質量ブラックホールは、恒星質量ブラックホールが合体を繰り返すことで形成されたとも考えられています。

このことから、この2つのブラックホールの中間くらいの質量を持つ“中間質量ブラックホール(太陽質量の100倍~10万倍ほど)”も存在することになります。

問題は、その“中間質量ブラックホール”の確実な発見例がほとんど無いことでした。

そう、中間質量ブラックホールは、存在は予測されていても、確実な発見例がほとんど無いブラックホールでもあります。

このことから、超大質量ブラックホールがどのようにして形成されたのかは、大きな謎として残ったままになっています。

初期宇宙に見つかる超大質量ブラックホールはどうやって形成されたのか

遠方の宇宙、つまり初期の宇宙を観測するとクエーサーを見つけることができます。

このことから、超大質量ブラックホールは宇宙の誕生から間もない頃に、あまり時間をかけずに形成されたと考えられています。

では、超大質量ブラックホールは、どのようにして作られたのでしょうか?

長年の研究から、超大質量ブラックホールは、もっと小さなブラックホールが周辺のガスを取り込みつつ質量を増やしたと、いうシナリオが有力視されています。

その場合、超大質量ブラックホールに成長するための“種”となる、ブラックホールの起源が問題になってきます。

これまでの研究で有力視されている“種”についての説は2つ。

1つ目は、初期の宇宙に存在した非常に重い恒星から生じたブラックホールだという説。

この場合、初期の質量は太陽の10~100倍とかなり小さな値になります。

この説は、恒星の重力崩壊というよく知られているシナリオから生じるので、多くの詳細が判明しています。

一方で、どんなに速くても成長に数億年かかるという問題もあります。

そうすると、初期の宇宙に存在するクエーサーの形成には、このシナリオでは時間的に間に合わないことになります。

2つ目は、“直接崩壊ブラックホール(Direct collapse black hole)”と呼ばれるブラックホールとする説です。

初期の宇宙には、非常に巨大で濃密なガス雲が存在していたと考えられています。

このガス雲が、自身の重力で崩壊するとブラックホールが形成されます。

この場合、恒星の質量限界を大幅に超える、最大で太陽の10万倍もの質量を持つブラックホールが形成されます。

この説だと、1つ目の説よりも素早く質量の大きなブラックホールが形成されるという利点があります。

一方で、巨大なガス雲が巨大なブラックホールを生み出す環境を整えるには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。

この説の問題は、この条件を満たしたガス雲が数多く存在していたのか? っといった不明な点にあります。

巨大なガス雲が重力崩壊を起こして形成されたブラックホール

今回、研究の対象となったのは、ちょうこくしつ座の方向に位置するクエーサー“UHZ-1”でした。

“UHZ-1”は、既にNASAのX線天文衛星“チャンドラ”によって観測されていた天体。

当時は興味深い対象として見られていたものの、解像度の限界や正確な距離など、詳しい研究を行うためのデータが不足しているという問題がありました。

そこで、研究チームでは2021年12月に打ち上げられたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、“UHX-1”を観測し詳細なデータを収集。

分析の結果、“UHZ-1”の赤方偏移(※3)はz=10.073±0.002と計測されました。

“UHZ-1”は、毎秒5×10の38乗Jのエネルギーを放出していることから、その中心には太陽の1000万~1億倍の質量を持つブラックホールが存在しているようです。

これは、観測史上最も遠い超大質量ブラックホールの発見となりました。

また、推定された“UHZ-1”に属する恒星の総質量は太陽の1億4000万倍。

超大質量ブラックホールの質量とほぼ同じとなり、ブラックホールが占める割合が非常に高い銀河であることを示していました。

このような極端な比率は、巨大なガス雲が重力崩壊を起こしブラックホールが形成された状況にも、よく当てはまります。

さらに分かったのは、“UHZ-1”の観測データが、典型的なクエーサーや活動銀河核とは異なっていることでした。

このことは、“UHZ-1”のブラックホールが濃いチリに隠されていること、そして星形成が進んでいることと一致しています。

今回の“UHZ-1”の観測データは、超大質量ブラックホールがガス雲の重力崩壊で発生したブラックホールを“種”にしている可能性を高めるものでした。

初期の宇宙にはまだ多くの謎があり、その謎を解くと期待されるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測も始まったばかりです。

今回の“UHZ-1”の観測データを含め、さらなる研究は初期宇宙の様子という究極の疑問に答えるために重要なものと言えます。

こちらの記事もどうぞ

ただ、超大質量ブラックホールの起源は多くの謎に包まれているんですねー

長年の研究から、超大質量ブラックホールは小さなブラックホールが合体を繰り返すことで、形成されたとも考えられています。

ただ、その“種”となる小さなブラックホールは、恒星の重力崩壊(※1)によって生じた軽いブラックホールという説と、初期の宇宙にあった巨大なガス雲の重力崩壊で生じた重いブラックホールという、2つの説が対立していました。

太陽のおよそ8倍以上の質量を持った恒星が、進化の最終段階で鉄の中心核を作ると、鉄は宇宙で最も安定した元素なので、それ以上は核融合を行えなくなってエネルギーを作り出せなくなり、星は自身の重力を支えきれずつぶれてしまう。この重力崩壊によって中心核の密度が十分高くなると、外側から落ちてくる物質を中心核で跳ね返して“重力崩壊型超新星爆発”を起こすと考えられている。爆発の後には中性子星やブラックホールといったコンパクト天体が残される。

今回の研究では、以前から注目されていたクエーサー(※2)“UHZ-1”をジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で観測。これにより、詳細な観測データを取得しています。

※2.クエーサーは、銀河中心にある超大質量ブラックホールに物質が落ち込む過程で生み出される莫大なエネルギーによって輝く天体。銀河の初期形態とも考えられている。遠方にあるにもかかわらず明るく見えている。

その結果、明らかになったのは、“UHZ-1”が宇宙誕生から約4億6000万年後の時代に存在した銀河だということでした。さらに、その中心部にあるブラックホールの質量が太陽の1000万~1億倍もあることを明らかにしています。

これは、最も遠い超大質量ブラックホールを発見したもので、超大質量ブラックホールの“種”は、巨大なガス雲の重力崩壊で生じたという説を後押しするものでした。

この研究は、プリンストン大学のAndy D. Gouldingさんたちの研究チームが進めています。

|

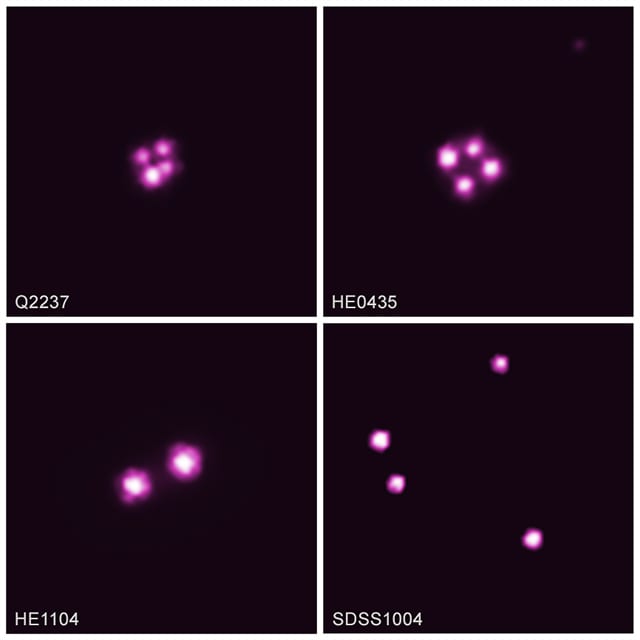

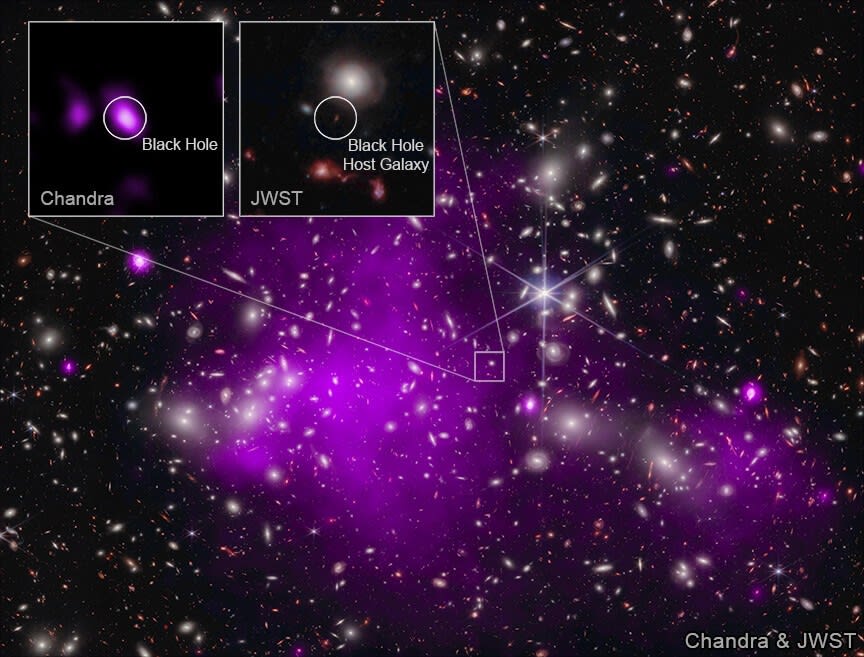

| 図1.X線天文衛星チャンドラとジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した“UHZ-1”。(Credit: NASA, CXC, SAO & Ákos Bogdán (チャンドラのX線画像) / NASA, ESA, CSA & STScI (ウェッブ宇宙望遠鏡の赤外線画像) / NASA, CXC, SAO, L. Frattare & K. Arcand (画像処理)) |

ほとんどの銀河の中心には超大質量のブラックホールが存在している

ほとんどの銀河の中心には、太陽の100万倍から100億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在すると考えられています。

私たちの天の川銀河の中心にも、太陽の400万倍の質量を持つ超大質量巨大ブラックホール“いて座A*(エースター)”が存在していて、これら超大質量ブラックホールの起源を解明することは、現代天文学の最重要課題の1つになっています。

一方、大質量星が超新星爆発を起こした後に誕生する“恒星質量ブラックホール”は、宇宙に数多く存在しています。

ただ、恒星質量ブラックホールの質量は太陽の数倍~数十倍程度…

超大質量ブラックホールとでは、スケールに大きな差があるんですねー

そこで、超大質量ブラックホールは、恒星質量ブラックホールが合体を繰り返すことで形成されたとも考えられています。

このことから、この2つのブラックホールの中間くらいの質量を持つ“中間質量ブラックホール(太陽質量の100倍~10万倍ほど)”も存在することになります。

問題は、その“中間質量ブラックホール”の確実な発見例がほとんど無いことでした。

そう、中間質量ブラックホールは、存在は予測されていても、確実な発見例がほとんど無いブラックホールでもあります。

このことから、超大質量ブラックホールがどのようにして形成されたのかは、大きな謎として残ったままになっています。

初期宇宙に見つかる超大質量ブラックホールはどうやって形成されたのか

遠方の宇宙、つまり初期の宇宙を観測するとクエーサーを見つけることができます。

このことから、超大質量ブラックホールは宇宙の誕生から間もない頃に、あまり時間をかけずに形成されたと考えられています。

では、超大質量ブラックホールは、どのようにして作られたのでしょうか?

長年の研究から、超大質量ブラックホールは、もっと小さなブラックホールが周辺のガスを取り込みつつ質量を増やしたと、いうシナリオが有力視されています。

その場合、超大質量ブラックホールに成長するための“種”となる、ブラックホールの起源が問題になってきます。

これまでの研究で有力視されている“種”についての説は2つ。

1つ目は、初期の宇宙に存在した非常に重い恒星から生じたブラックホールだという説。

この場合、初期の質量は太陽の10~100倍とかなり小さな値になります。

この説は、恒星の重力崩壊というよく知られているシナリオから生じるので、多くの詳細が判明しています。

一方で、どんなに速くても成長に数億年かかるという問題もあります。

そうすると、初期の宇宙に存在するクエーサーの形成には、このシナリオでは時間的に間に合わないことになります。

2つ目は、“直接崩壊ブラックホール(Direct collapse black hole)”と呼ばれるブラックホールとする説です。

初期の宇宙には、非常に巨大で濃密なガス雲が存在していたと考えられています。

このガス雲が、自身の重力で崩壊するとブラックホールが形成されます。

この場合、恒星の質量限界を大幅に超える、最大で太陽の10万倍もの質量を持つブラックホールが形成されます。

この説だと、1つ目の説よりも素早く質量の大きなブラックホールが形成されるという利点があります。

一方で、巨大なガス雲が巨大なブラックホールを生み出す環境を整えるには、いくつかの厳しい条件を満たす必要があります。

この説の問題は、この条件を満たしたガス雲が数多く存在していたのか? っといった不明な点にあります。

巨大なガス雲が重力崩壊を起こして形成されたブラックホール

今回、研究の対象となったのは、ちょうこくしつ座の方向に位置するクエーサー“UHZ-1”でした。

“UHZ-1”は、既にNASAのX線天文衛星“チャンドラ”によって観測されていた天体。

当時は興味深い対象として見られていたものの、解像度の限界や正確な距離など、詳しい研究を行うためのデータが不足しているという問題がありました。

そこで、研究チームでは2021年12月に打ち上げられたジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、“UHX-1”を観測し詳細なデータを収集。

分析の結果、“UHZ-1”の赤方偏移(※3)はz=10.073±0.002と計測されました。

※3.膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移の度合いを用いて算出されている。

これは、地球から315億光年離れた位置にある、今から133億2000万年前の時代、つまり宇宙誕生から4億6000万年後の時代に存在した天体であることを意味していました。 |

| 図2.X線天文衛星チャンドラとジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が撮影した“UHX-1”の画像を重ねたもの。非常に大きな正方形で表されるチャンドラの画像に対し、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡は細かい構造が確認できる。(Credit: Ákos Bogdán, et al.) |

これは、観測史上最も遠い超大質量ブラックホールの発見となりました。

また、推定された“UHZ-1”に属する恒星の総質量は太陽の1億4000万倍。

超大質量ブラックホールの質量とほぼ同じとなり、ブラックホールが占める割合が非常に高い銀河であることを示していました。

このような極端な比率は、巨大なガス雲が重力崩壊を起こしブラックホールが形成された状況にも、よく当てはまります。

さらに分かったのは、“UHZ-1”の観測データが、典型的なクエーサーや活動銀河核とは異なっていることでした。

このことは、“UHZ-1”のブラックホールが濃いチリに隠されていること、そして星形成が進んでいることと一致しています。

今回の“UHZ-1”の観測データは、超大質量ブラックホールがガス雲の重力崩壊で発生したブラックホールを“種”にしている可能性を高めるものでした。

初期の宇宙にはまだ多くの謎があり、その謎を解くと期待されるジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いた観測も始まったばかりです。

今回の“UHZ-1”の観測データを含め、さらなる研究は初期宇宙の様子という究極の疑問に答えるために重要なものと言えます。

こちらの記事もどうぞ

![図2.星に含まれる元素の組成を、複数の領域で比較した図。“SO-6”(赤丸)は、天の川銀河の円盤部(緑の丸)やバルジ部の星(黄色の丸)よりも、小マゼラン雲(三角)や、いて座矮小銀河(水色の丸)と似ていることが分かる。図の横軸は鉄原子と水素原子の数の比の対数、縦軸はアルファ元素と鉄元素の数の比の対数。アルファ元素とは、炭素、酸素、マグネシウム、ケイ素、カルシウムなど、ヘリウム原子核が結合してできる元素を指す。縦軸の破線([鉄/水素]=0、[アルファ元素/鉄]=0)は、太陽の値を示している。太陽の10倍であれば値は+1.0、10分の1であれば-1.0となる。(Credit: 宮城教育大学/国立天文台)](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/01/8f/453a3292478cc39dc64faa02ef3e6f0c.png)