地球のおよそ10倍の直径を持つ巨大ガス惑星の木星では、大気の流れが帯状の雲の流れを作っています。

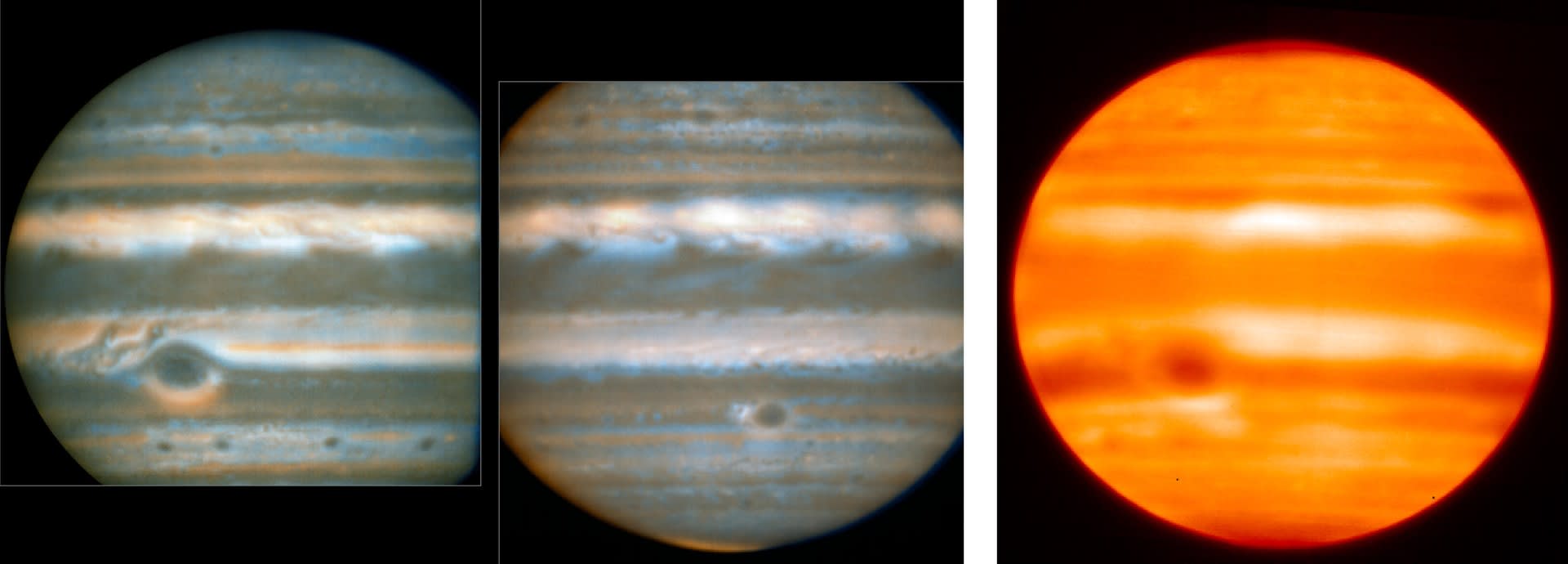

ただ、木星の縞模様や目玉のような大赤班といった、特徴的な模様を作り出す大気については未だに謎が多いんですねー

このような特徴的な模様を作り出す大気を観測することは、木星の謎を解き明かすことにつながると同時に、様々な天体の大気循環を知ることにも役立ったりします。

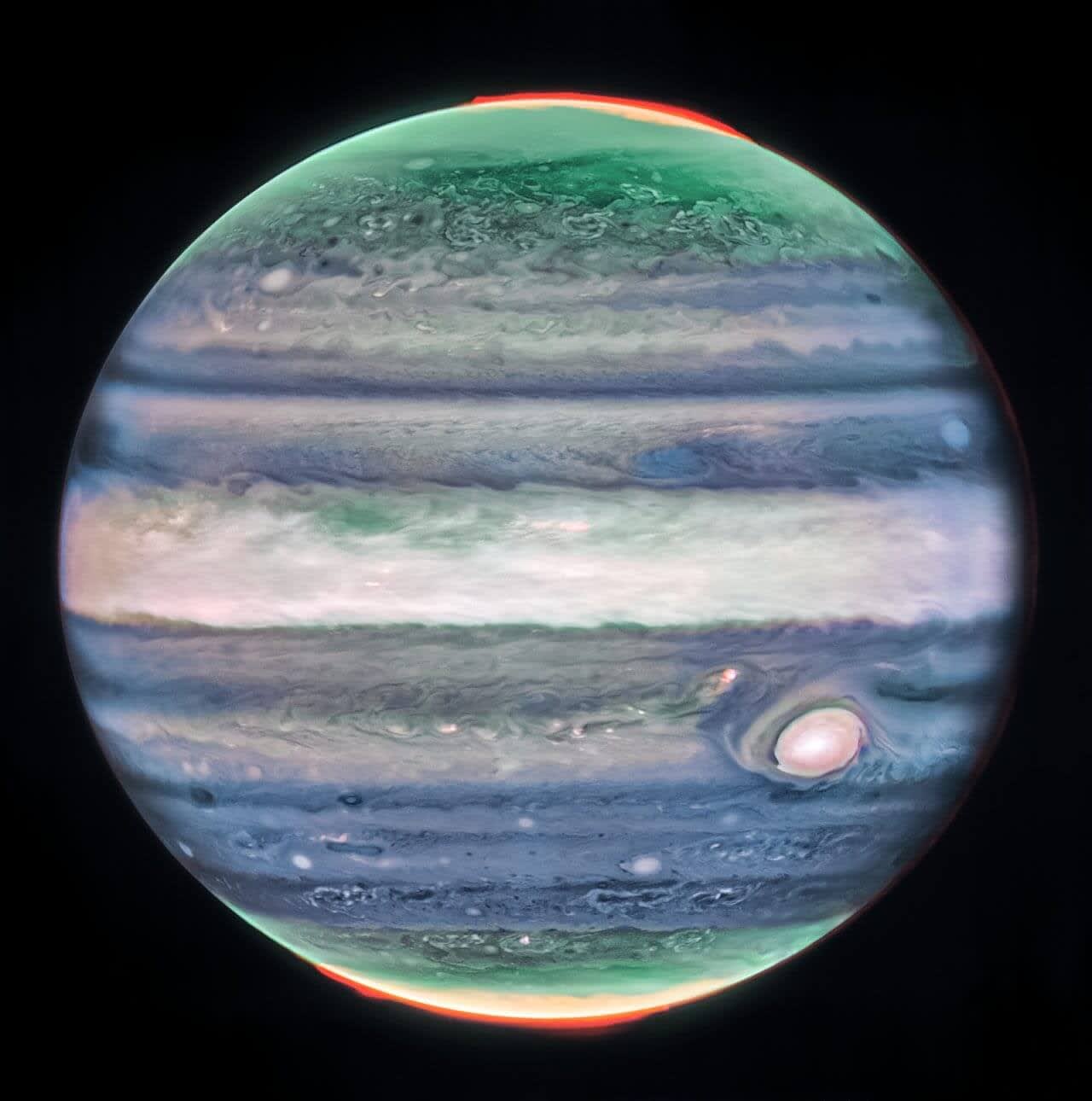

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて赤外線領域での木星における大気の循環を観測。

その結果、赤道付近でこれまで知られていなかった風速140m/sのジェット気流を新たに発見しています。

このことは、木星の大気循環に対するこれまでの理解が、まだ完全でないことを示唆する新しい発見になるそうです。

木星の赤道付近に強いジェット気流は存在している?

木星と地球の数少ない共通点として、上空の大気循環が挙げられます。

どちらも帯状の大気の流れがあり、緯度が違うと方向が正反対になっていることも珍しくありません。

太陽系最大の大きさを持つ木星の大気循環を知っておくことは、太陽系以外の様々な天体の大気循環を理解するための大きな手掛かりとなります。

それは、木星と似たタイプの巨大ガス惑星に留まらず、地球のような小さな惑星、あるいは褐色矮星(※1)のような惑星と恒星の中間的なタイプの天体の大気循環を知るためのヒントにもなります。

でも、可視光線領域以外での詳細な観測は、あまり行われてこなかったんですねー

特に赤外線領域での観測には、これまで大きな困難がありました。

大気循環を追うためには、大気の流れに沿って動く雲を追跡する必要があり、個々の雲の追跡は赤外線での観測が最も適しています。

でも、木星表面から25~50キロ付近の大気中には(※2)、赤外線領域での観測を妨げる濃い霧が存在していて、文字通り“五里霧中”の状態…

個々の雲の様子や手掛かりがつかめず、大気循環の理解が進んでいませんでした。

上空に行くに従い風速がどんどんゼロに近付く高緯度地域に対して、赤道付近ではかなり強い風が吹いていることも知られています。

一方、土星では赤道直下の5度以内という非常に狭い範囲に、風速400m/sの強いジェット気流があることが観測されています。

それでは、木星でも土星と同じようなジェット気流があるのでしょうか?

木星では赤道付近がより霧が濃いので、強いジェットが存在するかどうかは分かっていません。

ただ、NASAの土星探査機“カッシーニ”の紫外線観測データは、木星の赤道付近にジェット気流の存在を示唆していましたが、解像度の限界により存在を決定づけることはできませんでした。

濃い霧の中でも雲を見つけることができる高い赤外線感度

今回の研究で木星大気の観測に用いられたのはジェームズウェッブ宇宙望遠鏡でした。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。

ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つに投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されています。

高い赤外線感度と高性能な分光器を持つジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が得意としているのは、遠方の深宇宙だけではないんですねー

見た目の移動速度が速い太陽系内の天体を追跡して詳細な観測が行えることも強みにしていて、今回の研究ではその能力が活かされています。

高い赤外線感度は、濃い霧の中でも雲を見つける能力に長けています。

風速を知るには、雲を追いかけることが唯一の手段となるので、これは重要なことです。

いくつかのデータの中で最も興味深いのは、赤道付近で未知のジェット気流を発見したこと。

ジェット気流は赤道から緯度にして±3度以内(約48000キロ)と非常に狭い範囲にあり、表面から25キロ付近で最大風速140m/sで循環していました。

このジェット気流は土星のものよりずっと遅いとはいえ、これほどの風速は地球で観測されたどの風よりも速いもので、この観測結果は“カッシーニ”のデータとも一致していました。

特に未知のジェット気流の発見により、木星の大気循環モデルが大きく修正されることになり、大気科学分野での改善に役立ちました。

一方、地球を含めた多くの天体がそうであるように、木星も数年から数十年周期で大気循環が変化することが知られています。

木星の気温は季節やその他の周期とは関係なく、一定間隔で温かくなったり寒くなったりしているんですねー

このことから、今回発見された赤道のジェット気流も、時期によって変化する可能性があります。

ジェット気流がどのように変化するのかは、これからの観測によって明らかにされるはずです。

こちらの記事もどうぞ

ただ、木星の縞模様や目玉のような大赤班といった、特徴的な模様を作り出す大気については未だに謎が多いんですねー

このような特徴的な模様を作り出す大気を観測することは、木星の謎を解き明かすことにつながると同時に、様々な天体の大気循環を知ることにも役立ったりします。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡を用いて赤外線領域での木星における大気の循環を観測。

その結果、赤道付近でこれまで知られていなかった風速140m/sのジェット気流を新たに発見しています。

このことは、木星の大気循環に対するこれまでの理解が、まだ完全でないことを示唆する新しい発見になるそうです。

この研究は、バスク大学のRicardo Huesoさんたちの研究チームが進めています。

木星の赤道付近に強いジェット気流は存在している?

木星と地球の数少ない共通点として、上空の大気循環が挙げられます。

どちらも帯状の大気の流れがあり、緯度が違うと方向が正反対になっていることも珍しくありません。

太陽系最大の大きさを持つ木星の大気循環を知っておくことは、太陽系以外の様々な天体の大気循環を理解するための大きな手掛かりとなります。

それは、木星と似たタイプの巨大ガス惑星に留まらず、地球のような小さな惑星、あるいは褐色矮星(※1)のような惑星と恒星の中間的なタイプの天体の大気循環を知るためのヒントにもなります。

褐色矮星は巨大ガス惑星と恒星の中間に属する天体。褐色矮星の定義は複数存在するが、一般には木星のおよそ13倍~80倍の質量を持つ天体を褐色矮星とみなされている。そのような質量の天体では、(恒星と異なり)水素の核融合が起こらず、(惑星と異なり)重水素やリチウムの核融合が起こっているが、存在量が非常に少ない原子核を素にしている反応なので、すぐに停止してしまう。その後は、赤外線放射をしながらゆっくりと冷えていくことになる。一方、質量以外では、重い惑星と軽い褐色矮星は、ほとんど同じ性質を示すと考えられている。

木星の大気循環は、これまで様々な惑星探査機や望遠鏡で観測されてきました。でも、可視光線領域以外での詳細な観測は、あまり行われてこなかったんですねー

特に赤外線領域での観測には、これまで大きな困難がありました。

大気循環を追うためには、大気の流れに沿って動く雲を追跡する必要があり、個々の雲の追跡は赤外線での観測が最も適しています。

でも、木星表面から25~50キロ付近の大気中には(※2)、赤外線領域での観測を妨げる濃い霧が存在していて、文字通り“五里霧中”の状態…

個々の雲の様子や手掛かりがつかめず、大気循環の理解が進んでいませんでした。

※2.木星のように気体が主体の惑星には観測できる個体の表面が無いので、惑星科学では便宜的に大気圧が1気圧となる場所を“表面”と定義し、高度0キロとしている。この記事では分かり易くするため高度を表記しているが、実際の論文では長さの代わりに気圧で高度を表現している。

表面から25~50キロ付近の霧で隠されている領域は、これまでの観測で緯度によって大きな違いがあることが知られています。上空に行くに従い風速がどんどんゼロに近付く高緯度地域に対して、赤道付近ではかなり強い風が吹いていることも知られています。

一方、土星では赤道直下の5度以内という非常に狭い範囲に、風速400m/sの強いジェット気流があることが観測されています。

それでは、木星でも土星と同じようなジェット気流があるのでしょうか?

木星では赤道付近がより霧が濃いので、強いジェットが存在するかどうかは分かっていません。

ただ、NASAの土星探査機“カッシーニ”の紫外線観測データは、木星の赤道付近にジェット気流の存在を示唆していましたが、解像度の限界により存在を決定づけることはできませんでした。

濃い霧の中でも雲を見つけることができる高い赤外線感度

今回の研究で木星大気の観測に用いられたのはジェームズウェッブ宇宙望遠鏡でした。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、NASAが中心となって開発した口径6.5メートルの赤外線観測用宇宙望遠鏡。

ハッブル宇宙望遠鏡の後継機として2021年12月25日に打ち上げられ、地球から見て太陽とは反対側150万キロの位置にある太陽―地球間のラグランジュ点の1つに投入され、ヨーロッパ宇宙機関と共同で運用されています。

高い赤外線感度と高性能な分光器を持つジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が得意としているのは、遠方の深宇宙だけではないんですねー

見た目の移動速度が速い太陽系内の天体を追跡して詳細な観測が行えることも強みにしていて、今回の研究ではその能力が活かされています。

高い赤外線感度は、濃い霧の中でも雲を見つける能力に長けています。

風速を知るには、雲を追いかけることが唯一の手段となるので、これは重要なことです。

いくつかのデータの中で最も興味深いのは、赤道付近で未知のジェット気流を発見したこと。

ジェット気流は赤道から緯度にして±3度以内(約48000キロ)と非常に狭い範囲にあり、表面から25キロ付近で最大風速140m/sで循環していました。

このジェット気流は土星のものよりずっと遅いとはいえ、これほどの風速は地球で観測されたどの風よりも速いもので、この観測結果は“カッシーニ”のデータとも一致していました。

特に未知のジェット気流の発見により、木星の大気循環モデルが大きく修正されることになり、大気科学分野での改善に役立ちました。

一方、地球を含めた多くの天体がそうであるように、木星も数年から数十年周期で大気循環が変化することが知られています。

木星の気温は季節やその他の周期とは関係なく、一定間隔で温かくなったり寒くなったりしているんですねー

このことから、今回発見された赤道のジェット気流も、時期によって変化する可能性があります。

ジェット気流がどのように変化するのかは、これからの観測によって明らかにされるはずです。

こちらの記事もどうぞ