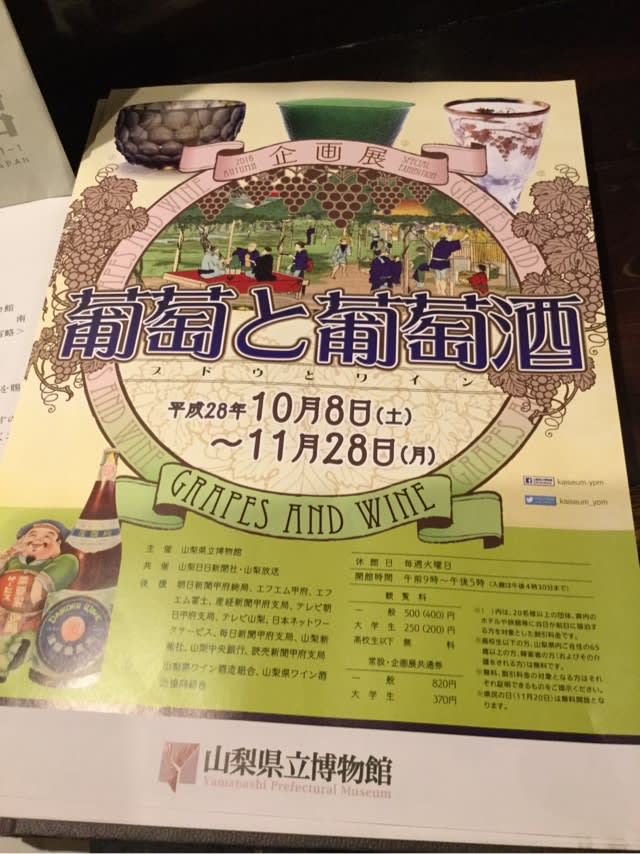

さて今回は11月26日土曜日に山梨県立博物館の葡萄と葡萄酒展に行ったレポートをお送りしますが。。。

博物館のガラスに葡萄柄〜と思ったらロゴも入ってた!

始めに書いておきますが、この回はクレーム入ったら画像を削除します

なぜなら、こういう無断転載は本来は禁止だからです。(素人のブログだから多目に見て欲しい、と思ってます)

怒られそうになったら即逃げる💨 覚悟?で、ワタシの感動を皆さまにお裾分けできたら、と思い記します。

学芸員のギャラリートークを聞きながら館内を廻ったので、とても理解度が増しました。

このトークを聞かずにいたら「たいしたことない展示だったな」と思ったかもしれません。

なので、学芸員さんから聞いた話と図録の写真を交えて、話をかなり端折って書きますが、それでもかなり長くなります。ついてきてね〜

それではスタート!

葡萄と葡萄酒展の図録です

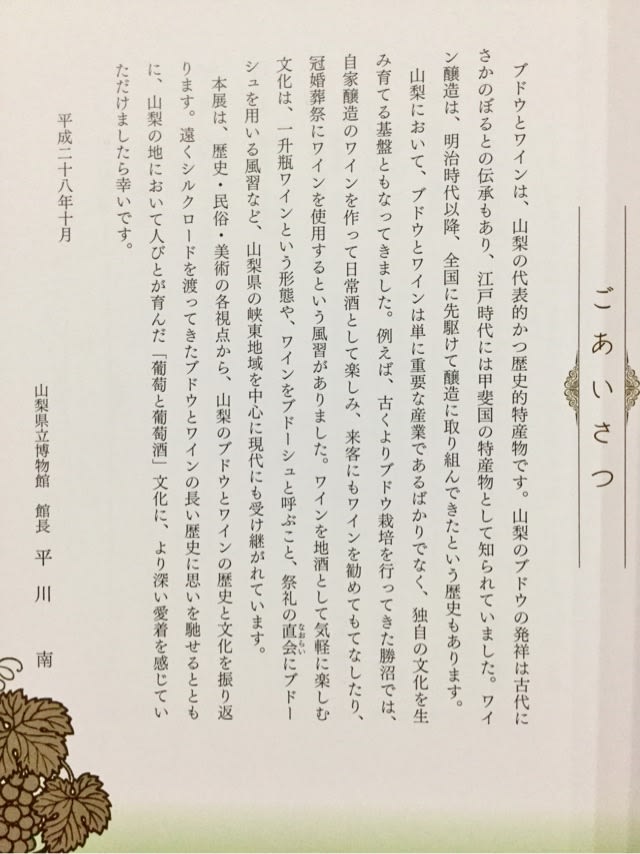

巻頭のご挨拶で、館長〜ワタシ、愛着増しました!と思ったもので、載せておきます。

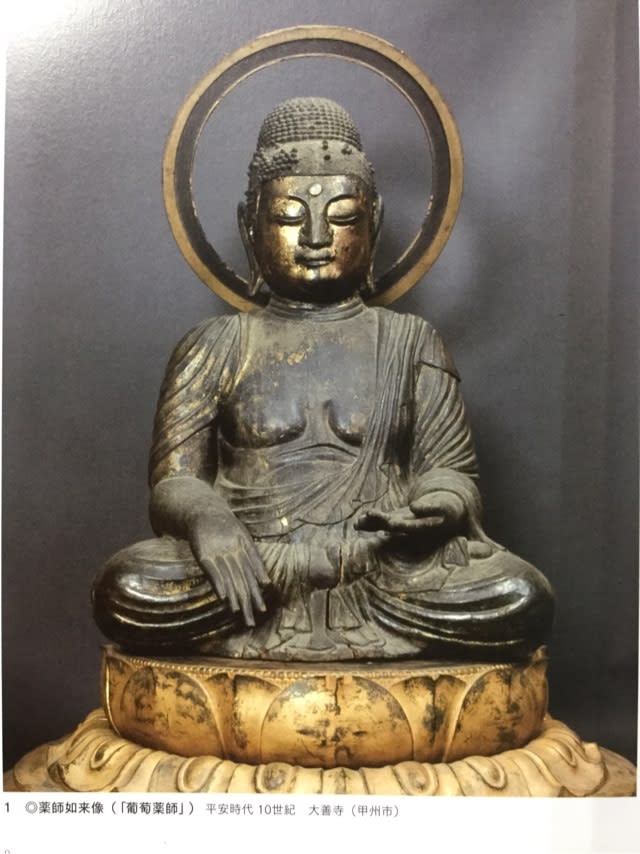

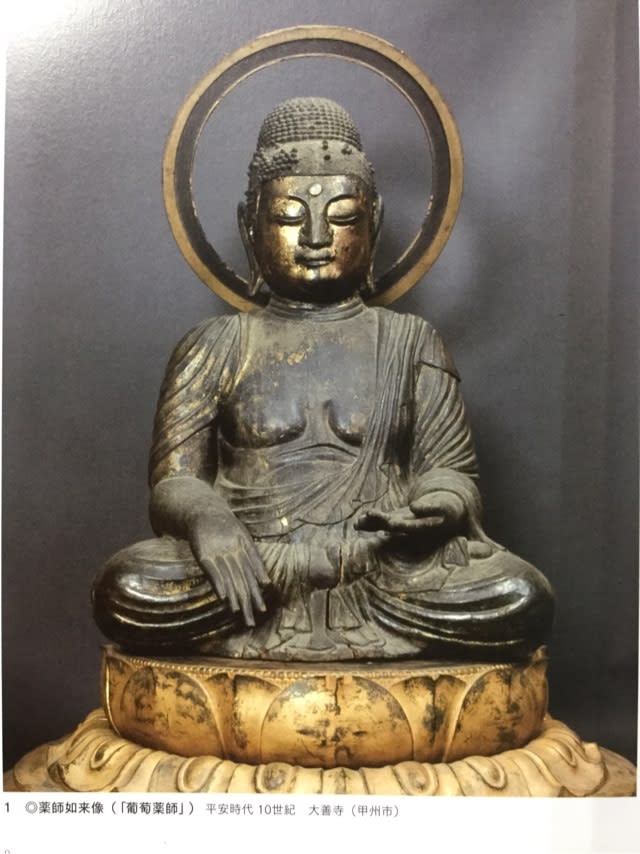

さて、展示物トップバッターは勝沼の大善寺にある秘仏・葡萄薬師。手のひらに葡萄を乗せた薬師如来像。大善寺では五年に一度のご開帳で、滅多に見られない仏像。平安時代の作で重要文化財。

山梨には二つの葡萄発祥伝説があり、ひとつは養老2年(718年) 甲斐国を訪れた行基は日川のほとりで葡萄を手にした黄金の薬師如来の夢を見ました。その姿を像に刻み、まつったのが大善寺なんだそうです。

そして葡萄薬師と呼ばれるのは手に葡萄を持っているから、なんですが。

この葡萄は、なんと、後乗せ!だったんです

この伝説を100%信じている訳では無いし、大善寺に伺って話を聞いた時には「まあ、伝説はそうでしょうけどね〜そんな訳無いっしょ」と軽く受け止めてましたが

学芸員さんに「ぶどうは後乗せ、行基も多分いや絶対に山梨には来ていないでしょう」と冷静に説明されてショックを受けます。。。

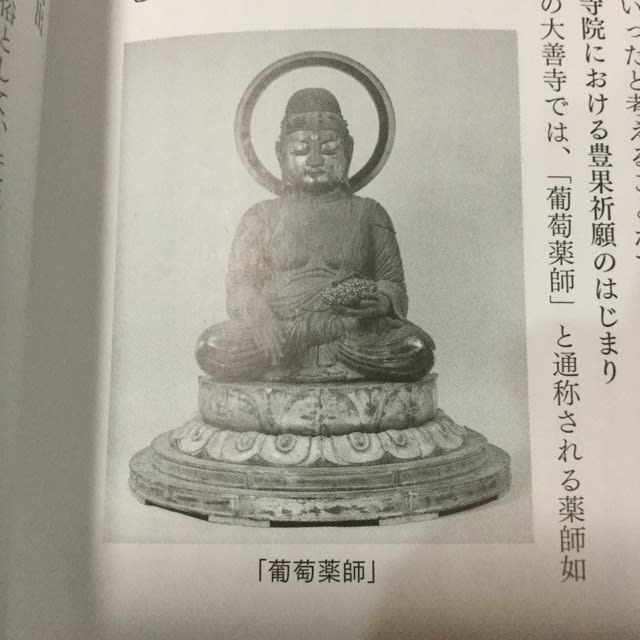

展示では葡萄を手のひらに乗せていましたが、図録には葡萄無し写真なので、やはり後乗せ可能。。。

取り外しもできちゃうんですね。。。

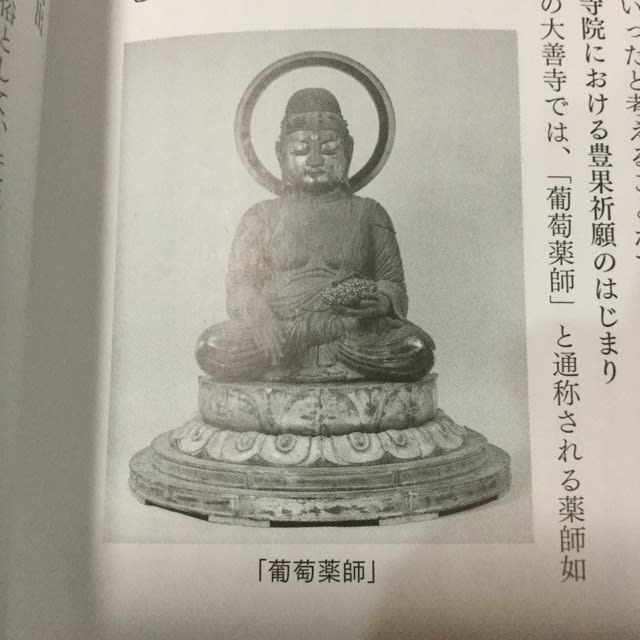

図録後半の論考編内にもモノクロ写真でぶどう有りの写真がありました。

学術的にはいつ葡萄が手に乗り、葡萄薬師となったのかを調べている途中とのこと。今後の研究結果を待ってます (できれば江戸時代にはぶどうを載せていて欲しい〜 祈。)

(できれば江戸時代にはぶどうを載せていて欲しい〜 祈。)

こうなると、もう一つの伝説、雨宮勘解由(あめみや かげゆ)の伝説を信じますかね。

平安時代末期1186年、雨宮勘解由が石尊の祠にお詣りした帰りに山ぶどうとは異なるぶどうを発見して、石尊の賜り物として持ち帰り庭に植えたそうです。

学芸員さんが言うには、伝説は多分うそですが葡萄と神仏を結びつけて語るのが特徴なんですって。神様のおかげでぶどうを見つけた、てのが重要。なるほど。

ぶどうは 西アジア生まれで、地中海沿岸ではワイン醸造が根付きます。乾燥した土地では水の代わりにワインを飲むそうです。ガンダーラ地方→唐→日本へぶどうが伝わったのは飛鳥時代で、ぶどうと一緒にワインも伝わったかと想像できますが、日本は水が豊富な所ですし、気候が違うのでワイン醸造までは浸透しなかったのではないか、と解説してくれました。

飛鳥時代にぶどうが仏教と共に日本に伝わった証拠?に、正倉院に葡萄文様の染織があります。

ぶどうは神仏とつながる果実だったのかなぁ

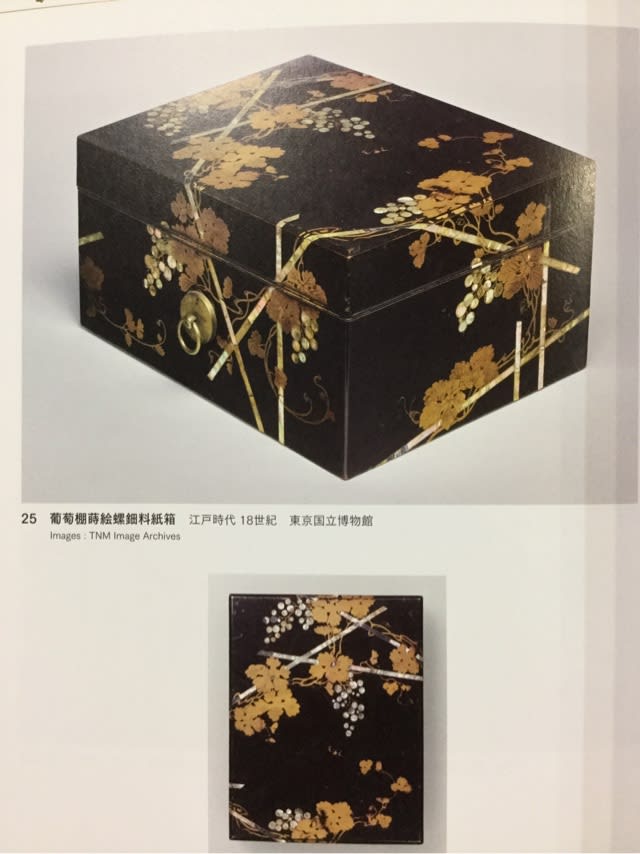

中世には掛軸や器にぶどう柄が描かれています。

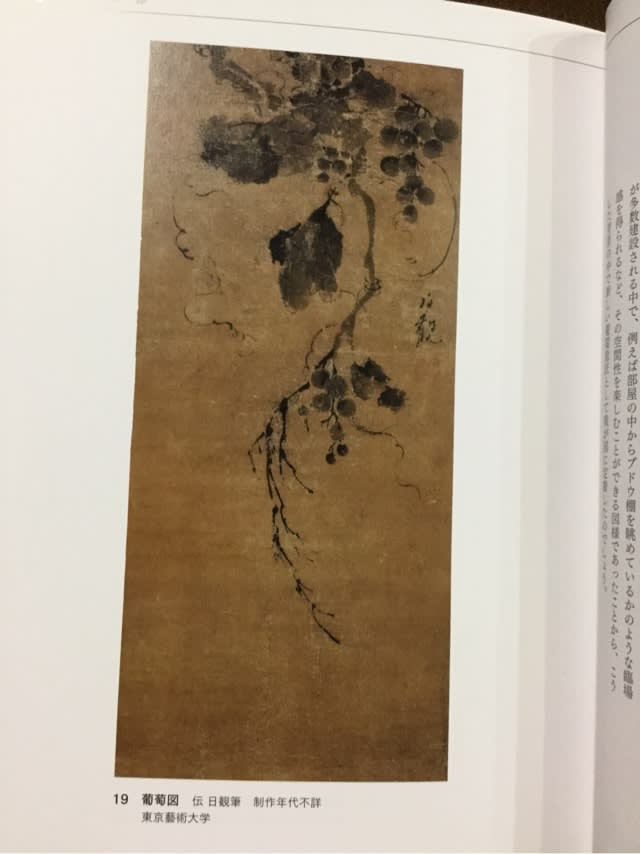

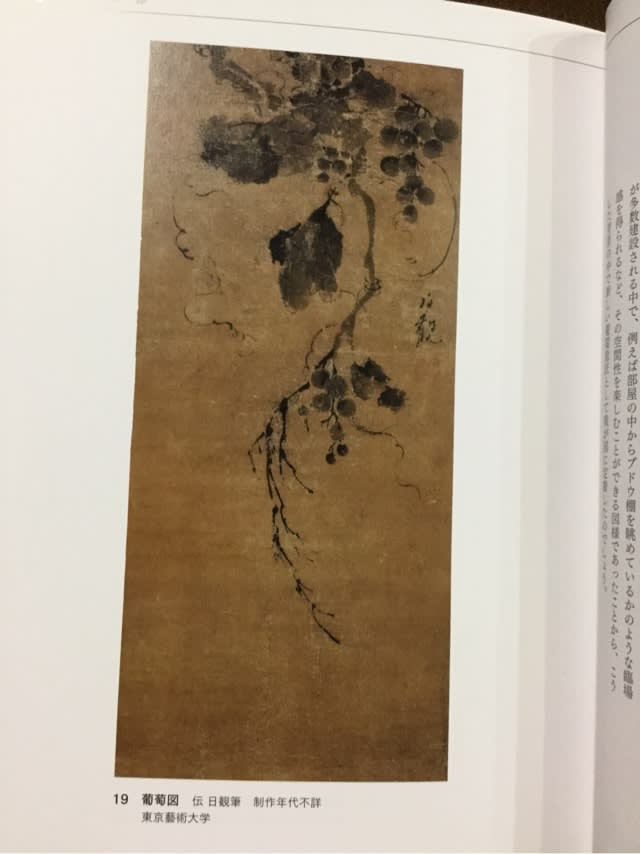

学芸員さんのイチオシは日観の「葡萄図」でした。

日観は南宋時代末から元時代の初期にかけて活躍した僧籍の画家で、この葡萄図は室町時代に招来されて日本の画家たちに影響を与えます。

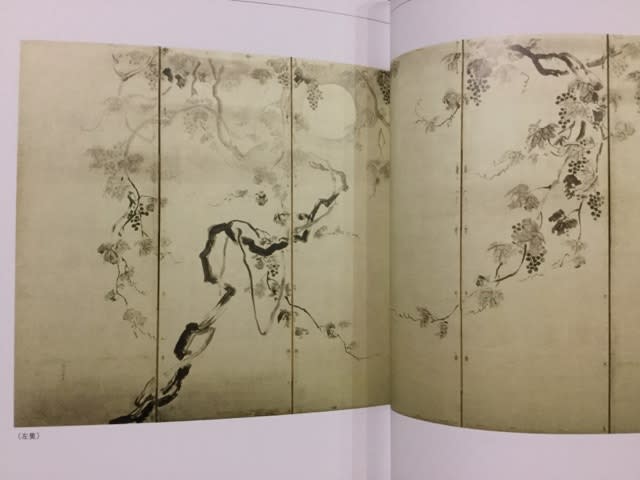

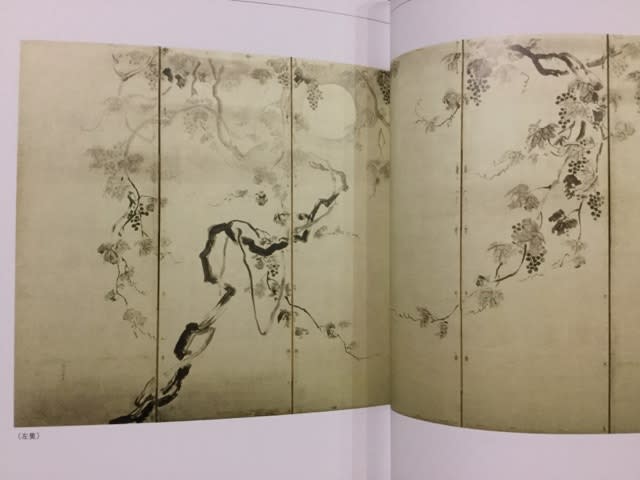

狩野栄進の月夜葡萄図屏風。これ実は屏風の裏側に描かれた墨絵なんですって!すごく立派で驚きました。表面もみてみたい。。。

日観に影響されたぶどう図は、山ぶどうっぽい風景ですが、江戸時代からぶどうが棚仕立てになっていきます。

着物のぶどう柄が格子にからむ。

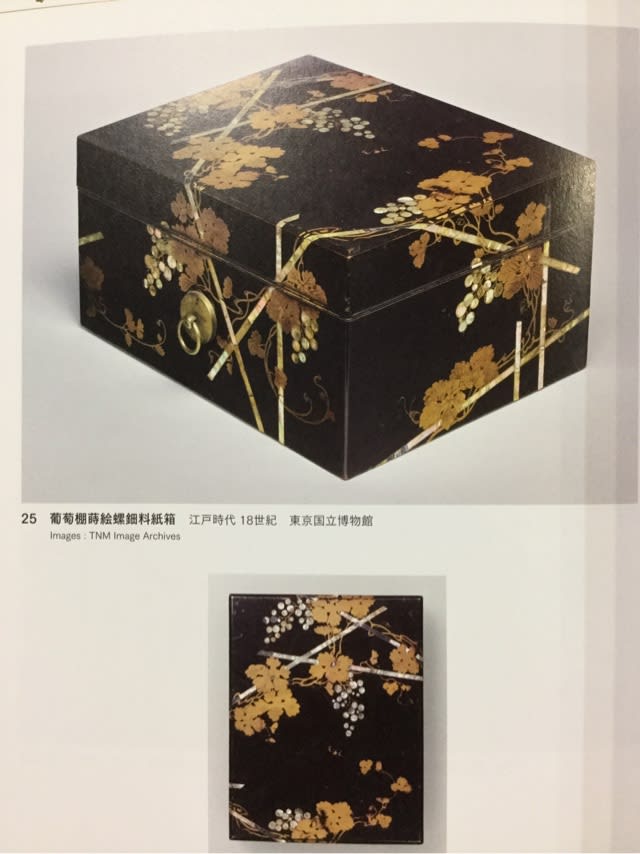

完全に棚仕立てのぶどうになってる!

この水指しは茶道のお道具で中国で作られていますが、日本からこういう柄で作って欲しいと注文された品なんだそうです。

桃山時代にはぶどうの棚仕立てが日本独自の仕立てになっていたそうです。美術品からも仕立ての違いがはっきり解って、とても面白いな〜ぁと思いました。

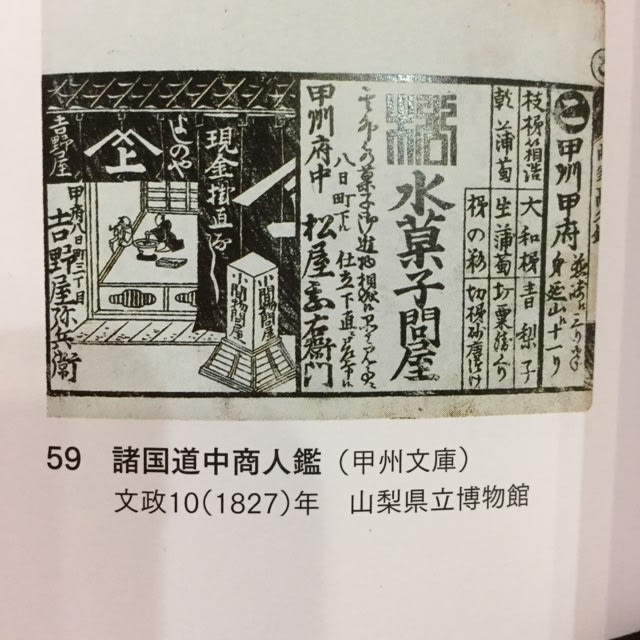

そして江戸時代には甲斐国の名物が葡萄であったのは全国に知られるようになります。

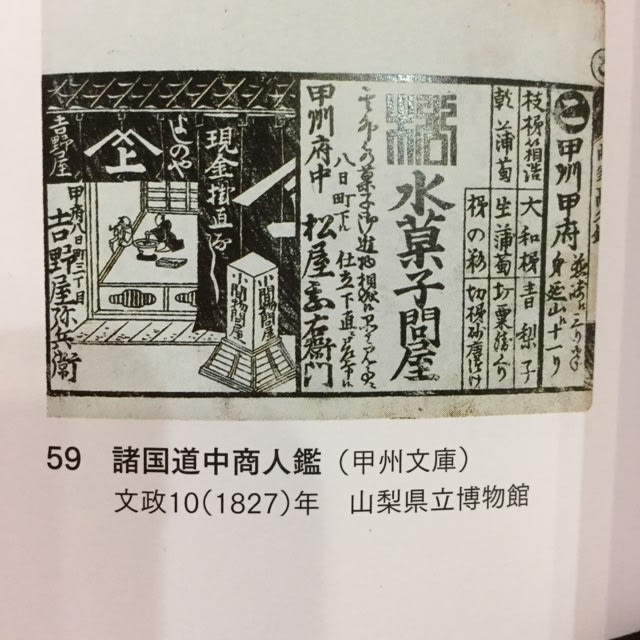

諸国道中商人鑑(文政10年・1827年)これは江戸時代に諸国を回る旅人に向けて作られた街道筋の名物が書かれたガイドブック。甲州甲府は「乾葡萄」「生葡萄」が書かれています。

身延参詣甲州道中膝栗毛(安政4年・1857年)勝沼ではぶどう棚の下で旅人にぶどうを売っている様子が描かれています。

ただし甲州名物、となっていますが実際は勝沼が名産地で、現在の様に甲府盆地全体でぶどうを育ててることは無かった様です。

長くなってますが、まだ続きます。

博物館のガラスに葡萄柄〜と思ったらロゴも入ってた!

始めに書いておきますが、この回はクレーム入ったら画像を削除します

なぜなら、こういう無断転載は本来は禁止だからです。(素人のブログだから多目に見て欲しい、と思ってます)

怒られそうになったら即逃げる💨 覚悟?で、ワタシの感動を皆さまにお裾分けできたら、と思い記します。

学芸員のギャラリートークを聞きながら館内を廻ったので、とても理解度が増しました。

このトークを聞かずにいたら「たいしたことない展示だったな」と思ったかもしれません。

なので、学芸員さんから聞いた話と図録の写真を交えて、話をかなり端折って書きますが、それでもかなり長くなります。ついてきてね〜

それではスタート!

葡萄と葡萄酒展の図録です

巻頭のご挨拶で、館長〜ワタシ、愛着増しました!と思ったもので、載せておきます。

さて、展示物トップバッターは勝沼の大善寺にある秘仏・葡萄薬師。手のひらに葡萄を乗せた薬師如来像。大善寺では五年に一度のご開帳で、滅多に見られない仏像。平安時代の作で重要文化財。

山梨には二つの葡萄発祥伝説があり、ひとつは養老2年(718年) 甲斐国を訪れた行基は日川のほとりで葡萄を手にした黄金の薬師如来の夢を見ました。その姿を像に刻み、まつったのが大善寺なんだそうです。

そして葡萄薬師と呼ばれるのは手に葡萄を持っているから、なんですが。

この葡萄は、なんと、後乗せ!だったんです

この伝説を100%信じている訳では無いし、大善寺に伺って話を聞いた時には「まあ、伝説はそうでしょうけどね〜そんな訳無いっしょ」と軽く受け止めてましたが

学芸員さんに「ぶどうは後乗せ、行基も多分いや絶対に山梨には来ていないでしょう」と冷静に説明されてショックを受けます。。。

展示では葡萄を手のひらに乗せていましたが、図録には葡萄無し写真なので、やはり後乗せ可能。。。

取り外しもできちゃうんですね。。。

図録後半の論考編内にもモノクロ写真でぶどう有りの写真がありました。

学術的にはいつ葡萄が手に乗り、葡萄薬師となったのかを調べている途中とのこと。今後の研究結果を待ってます

(できれば江戸時代にはぶどうを載せていて欲しい〜 祈。)

(できれば江戸時代にはぶどうを載せていて欲しい〜 祈。)こうなると、もう一つの伝説、雨宮勘解由(あめみや かげゆ)の伝説を信じますかね。

平安時代末期1186年、雨宮勘解由が石尊の祠にお詣りした帰りに山ぶどうとは異なるぶどうを発見して、石尊の賜り物として持ち帰り庭に植えたそうです。

学芸員さんが言うには、伝説は多分うそですが葡萄と神仏を結びつけて語るのが特徴なんですって。神様のおかげでぶどうを見つけた、てのが重要。なるほど。

ぶどうは 西アジア生まれで、地中海沿岸ではワイン醸造が根付きます。乾燥した土地では水の代わりにワインを飲むそうです。ガンダーラ地方→唐→日本へぶどうが伝わったのは飛鳥時代で、ぶどうと一緒にワインも伝わったかと想像できますが、日本は水が豊富な所ですし、気候が違うのでワイン醸造までは浸透しなかったのではないか、と解説してくれました。

飛鳥時代にぶどうが仏教と共に日本に伝わった証拠?に、正倉院に葡萄文様の染織があります。

ぶどうは神仏とつながる果実だったのかなぁ

中世には掛軸や器にぶどう柄が描かれています。

学芸員さんのイチオシは日観の「葡萄図」でした。

日観は南宋時代末から元時代の初期にかけて活躍した僧籍の画家で、この葡萄図は室町時代に招来されて日本の画家たちに影響を与えます。

狩野栄進の月夜葡萄図屏風。これ実は屏風の裏側に描かれた墨絵なんですって!すごく立派で驚きました。表面もみてみたい。。。

日観に影響されたぶどう図は、山ぶどうっぽい風景ですが、江戸時代からぶどうが棚仕立てになっていきます。

着物のぶどう柄が格子にからむ。

完全に棚仕立てのぶどうになってる!

この水指しは茶道のお道具で中国で作られていますが、日本からこういう柄で作って欲しいと注文された品なんだそうです。

桃山時代にはぶどうの棚仕立てが日本独自の仕立てになっていたそうです。美術品からも仕立ての違いがはっきり解って、とても面白いな〜ぁと思いました。

そして江戸時代には甲斐国の名物が葡萄であったのは全国に知られるようになります。

諸国道中商人鑑(文政10年・1827年)これは江戸時代に諸国を回る旅人に向けて作られた街道筋の名物が書かれたガイドブック。甲州甲府は「乾葡萄」「生葡萄」が書かれています。

身延参詣甲州道中膝栗毛(安政4年・1857年)勝沼ではぶどう棚の下で旅人にぶどうを売っている様子が描かれています。

ただし甲州名物、となっていますが実際は勝沼が名産地で、現在の様に甲府盆地全体でぶどうを育ててることは無かった様です。

長くなってますが、まだ続きます。

バス?あるかな?って思ってたらタクシーの運転手さんが「お帰りはどうしますか?迎えに来ましょうか?」と言ってくれたので、ホッとしました。

バス?あるかな?って思ってたらタクシーの運転手さんが「お帰りはどうしますか?迎えに来ましょうか?」と言ってくれたので、ホッとしました。

しかも無料!すごく得した気分です

しかも無料!すごく得した気分です

今年の甲州の新酒ワインは味わいのバリエーションが広い、気がします。比べて飲んで違いが判るので楽しいです。

今年の甲州の新酒ワインは味わいのバリエーションが広い、気がします。比べて飲んで違いが判るので楽しいです。 お試しあれ〜

お試しあれ〜

が会場は大盛況。天気も良くて最高でした!

が会場は大盛況。天気も良くて最高でした!

ステキでしたよ。あの子のママはすぐに見つかったかしら。

ステキでしたよ。あの子のママはすぐに見つかったかしら。