NHK学園古文書解読実践コース2018年度第8回課題が返ってきました。

「A」ですが,第7回よりも間違いが多いです。

♪三歩進んで二歩下がる♪です。

先生は,

「今回は独特な字体の文書,

その中で難しいくずし字もよく解読出来ました。

今回は正解をもとにくずし字の字体に目を慣らしてみて下さいね。」

とやる気がわいてくるようなコメントをくださいました。

それだけではありません。

第8回では,「あなたの声」にこんなことを書いていました。

(詳しくは6月10日のブログに書いています。)

「今回の課題は,

一つの村の中に複数の「村」があるといってもいい状態の「相給村」という

特殊な事情がある村の「済口(すみくち)証文」でした。

私が住む網干(現在は姫路市網干区)は,

江戸時代中期以降,

龍野藩や同藩預り幕府領・一橋領・讃岐国丸亀藩飛地と錯綜している地域でした。

網干の歴史を調べたくて見た『姫路市史第4巻本編近世2』には,

すぐ近くの飾西郡才(さい)村(現在は姫路市広畑区才?)は,

「酒井家(姫路)領と龍野藩の相給村だったことが書かれていました。

藩は違っても,「網干」は「網干」です。

余子浜村・新在家村・興浜村は「網干三カ村」とよばれ,

(中略)

今も網干地区は,前述の三カ村を含む24カ村で盛大に魚吹(うすき)八幡神社の秋祭りを

毎年10月21・22日に行っています。」

これについての先生のコメント

「相給村が“一村”としてまとまるイベントとして祭礼があるのですが,

現代でも流れがあるのですね。」

本当にいつも「あなたの声」までコメントくださり,ありがとうございます。

写真は,今日の魚吹八幡神社です。

茅の輪が出ています。

明日は,「千燈祭(せんとうさい)」です。

私は見たことがないのですが,

今日お昼過ぎにお参りに行った時は,

ろうそくの準備中でした。

まもなく,第9回課題提出です。

第9回の「あなたの声」は,

6月20日のブログ

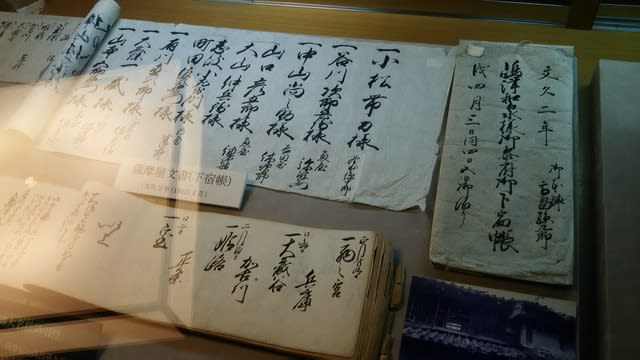

「文久2年,寺田屋事件の前に薩摩の一行は,室津や山陽道鵤宿・本陣五百井家に」

とほぼ同じ内容です。

「A」ですが,第7回よりも間違いが多いです。

♪三歩進んで二歩下がる♪です。

先生は,

「今回は独特な字体の文書,

その中で難しいくずし字もよく解読出来ました。

今回は正解をもとにくずし字の字体に目を慣らしてみて下さいね。」

とやる気がわいてくるようなコメントをくださいました。

それだけではありません。

第8回では,「あなたの声」にこんなことを書いていました。

(詳しくは6月10日のブログに書いています。)

「今回の課題は,

一つの村の中に複数の「村」があるといってもいい状態の「相給村」という

特殊な事情がある村の「済口(すみくち)証文」でした。

私が住む網干(現在は姫路市網干区)は,

江戸時代中期以降,

龍野藩や同藩預り幕府領・一橋領・讃岐国丸亀藩飛地と錯綜している地域でした。

網干の歴史を調べたくて見た『姫路市史第4巻本編近世2』には,

すぐ近くの飾西郡才(さい)村(現在は姫路市広畑区才?)は,

「酒井家(姫路)領と龍野藩の相給村だったことが書かれていました。

藩は違っても,「網干」は「網干」です。

余子浜村・新在家村・興浜村は「網干三カ村」とよばれ,

(中略)

今も網干地区は,前述の三カ村を含む24カ村で盛大に魚吹(うすき)八幡神社の秋祭りを

毎年10月21・22日に行っています。」

これについての先生のコメント

「相給村が“一村”としてまとまるイベントとして祭礼があるのですが,

現代でも流れがあるのですね。」

本当にいつも「あなたの声」までコメントくださり,ありがとうございます。

写真は,今日の魚吹八幡神社です。

茅の輪が出ています。

明日は,「千燈祭(せんとうさい)」です。

私は見たことがないのですが,

今日お昼過ぎにお参りに行った時は,

ろうそくの準備中でした。

まもなく,第9回課題提出です。

第9回の「あなたの声」は,

6月20日のブログ

「文久2年,寺田屋事件の前に薩摩の一行は,室津や山陽道鵤宿・本陣五百井家に」

とほぼ同じ内容です。