再び普通の紅葉狩。

ところで、この「狩」はどういう意味だろうか。通常「熊狩・鹿狩・猪狩」などはそれらの獣を捕えるためであり、見物に行くわけではないし、また専業の者を「狩人」という。では「鷹狩」というのは鷹を捕えるのかというと「鷹で小鳥・兎などを」捕えるのだからややこしい。ともかくその「手に入れる物」が「植物」の「葡萄狩・苺狩」に拡大されてくる。さらに「桜・紅葉」のように食用から鑑賞用へと拡大されていったそうな。 だから「桜・紅葉」の「狩」はこれらの枝を採ってくるわけではない。

◎ まずは秋の女神「竜田姫」。

竹久夢二 作者不詳 作者不詳

◎ 光源氏の紅葉狩 二点。ただし田舎源氏のスタイル。田舎源氏の紅葉狩りは他にもいろいろある。

歌川広重・歌川豊国 『源氏合筆四季 秋』

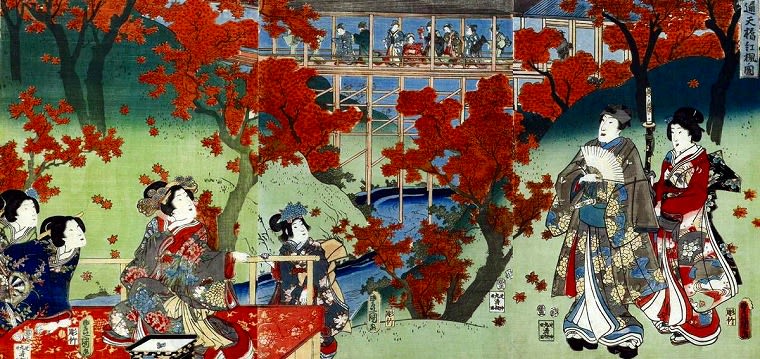

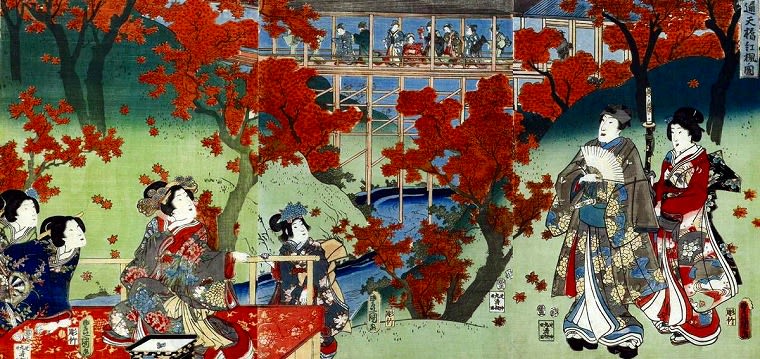

歌川豊国 『通天橋紅楓ノ図』

◎ 揚州周延 二点

日光名所・般若の滝 芳等の滝

園中の紅葉

近藤勝信 紅葉時雨 歌川芳虎『品川海晏寺の紅葉』 歌川国芳『美江寺紅葉狩』

※1 蛇足

芳虎の海晏寺は紅葉の名所として江戸人に人気があった。

下半分については品川鮫洲の地名の由来の漁師の捕えた鮫の腹から観音菩薩が出たという故事を、観音を美女にして描いたものではないだろうか。

※2 余説 国芳の絵について

美江寺(みえじ)は岐阜市の紅葉の名所。

この絵は一見、紅葉狩の宴席で酔った男女とも、前述の狂言「紅葉狩」の場面の滑稽化ともとれる。

しかし、この絵はそれらとは異なる内容のものである。

まずは下の写真をご覧願おう。これは雛飾りの最下段の「三人上戸」とか「三人仕丁(衛士)」で「泣き・笑い・怒り」の表情であることはご承知だろう。これらは庶民の賦役として宮中の清掃など(仕丁)や警備(衛士)などにあたる。その仕丁の持ち物は傘・沓台といった外出時のスタイル、箒・熊手・塵取りの清掃スタイルのほかに下段のように清掃後に焚き火のそばで飲み食いするスタイルなど地方により異なっている。仕事最中に飲む筈はないから外出・清掃スタイルの三人上戸というのは考えればおかしな話で、仕事あとの宴会スタイルが最も自然ではないか。

なんでいきなり雛人形の話になったのかというと、この三人上戸と紅葉に繋がりがあって、話は平家物語の巻六「紅葉」の高倉帝のエピーソードに遡る。

帝は内裏の北はずれに植えさせた紅葉の風情を楽しんでいたが、ある風の強い日に散らされてしまった紅葉を仕丁たちが燃やして酒の燗をし暖を取ったことを聞いて怒るどころか、「白居易の詩の趣を解する風流な者よ」と笑ったという話である。されば、雛飾りの仕丁らが酔った姿であることも納得されよう。

下の絵は過日に掲載したもので直接この場面を描いたものではないがタイトルの白楽天の詩が土台になっている。

この話をベースにさらに歌舞伎、常盤津舞踊などの「三人生酔い」となっていったとか。

ざっとこんな内容を頭に入れて国芳の絵を見直すと「美江寺の紅葉狩」は、仕丁と衛士は厳密には違うのだが「三衛士みえじの三人上戸」の紅葉狩を女性にしたパロディーとなっているのではないか。

にほんブログ村

にほんブログ村

ところで、この「狩」はどういう意味だろうか。通常「熊狩・鹿狩・猪狩」などはそれらの獣を捕えるためであり、見物に行くわけではないし、また専業の者を「狩人」という。では「鷹狩」というのは鷹を捕えるのかというと「鷹で小鳥・兎などを」捕えるのだからややこしい。ともかくその「手に入れる物」が「植物」の「葡萄狩・苺狩」に拡大されてくる。さらに「桜・紅葉」のように食用から鑑賞用へと拡大されていったそうな。 だから「桜・紅葉」の「狩」はこれらの枝を採ってくるわけではない。

◎ まずは秋の女神「竜田姫」。

竹久夢二 作者不詳 作者不詳

◎ 光源氏の紅葉狩 二点。ただし田舎源氏のスタイル。田舎源氏の紅葉狩りは他にもいろいろある。

歌川広重・歌川豊国 『源氏合筆四季 秋』

歌川豊国 『通天橋紅楓ノ図』

◎ 揚州周延 二点

日光名所・般若の滝 芳等の滝

園中の紅葉

近藤勝信 紅葉時雨 歌川芳虎『品川海晏寺の紅葉』 歌川国芳『美江寺紅葉狩』

※1 蛇足

芳虎の海晏寺は紅葉の名所として江戸人に人気があった。

下半分については品川鮫洲の地名の由来の漁師の捕えた鮫の腹から観音菩薩が出たという故事を、観音を美女にして描いたものではないだろうか。

※2 余説 国芳の絵について

美江寺(みえじ)は岐阜市の紅葉の名所。

この絵は一見、紅葉狩の宴席で酔った男女とも、前述の狂言「紅葉狩」の場面の滑稽化ともとれる。

しかし、この絵はそれらとは異なる内容のものである。

まずは下の写真をご覧願おう。これは雛飾りの最下段の「三人上戸」とか「三人仕丁(衛士)」で「泣き・笑い・怒り」の表情であることはご承知だろう。これらは庶民の賦役として宮中の清掃など(仕丁)や警備(衛士)などにあたる。その仕丁の持ち物は傘・沓台といった外出時のスタイル、箒・熊手・塵取りの清掃スタイルのほかに下段のように清掃後に焚き火のそばで飲み食いするスタイルなど地方により異なっている。仕事最中に飲む筈はないから外出・清掃スタイルの三人上戸というのは考えればおかしな話で、仕事あとの宴会スタイルが最も自然ではないか。

なんでいきなり雛人形の話になったのかというと、この三人上戸と紅葉に繋がりがあって、話は平家物語の巻六「紅葉」の高倉帝のエピーソードに遡る。

帝は内裏の北はずれに植えさせた紅葉の風情を楽しんでいたが、ある風の強い日に散らされてしまった紅葉を仕丁たちが燃やして酒の燗をし暖を取ったことを聞いて怒るどころか、「白居易の詩の趣を解する風流な者よ」と笑ったという話である。されば、雛飾りの仕丁らが酔った姿であることも納得されよう。

下の絵は過日に掲載したもので直接この場面を描いたものではないがタイトルの白楽天の詩が土台になっている。

この話をベースにさらに歌舞伎、常盤津舞踊などの「三人生酔い」となっていったとか。

ざっとこんな内容を頭に入れて国芳の絵を見直すと「美江寺の紅葉狩」は、仕丁と衛士は厳密には違うのだが「三衛士みえじの三人上戸」の紅葉狩を女性にしたパロディーとなっているのではないか。

にほんブログ村

にほんブログ村