日経ビジネス誌が『日本の研究現場、中国より不自由?』と指摘。 日経ビジネスでは、科学技術基本法にフットライトを当てているが、その後の国立大学法人化や国家公務員の総定員法も更に日本の研究にブレーキをかけている。

1995年に議員立法で施行した科学技術基本法、2004年の国立大学の法人化、運営費交付金の削減で、大学の研究者は、研究費を自ら調達しなければなくなり研究時間を減ラサざるを得なくなっている。

更には、2000年5月12日の参議院本会議で、総定員法(行政機関の職員の定員に関する法律)「改正」法が、成立し、総定員法「改正」はもとより、非現業国家公務員の「10年間・10%」削減計画策定や、公社化・独立行政法人化も含めて国家公務員を25%削減することが、内閣の至上命題となった。この結果、博士課程を修了しても職が無く、2000年頃を境にして大学院進学者が減り始めている。

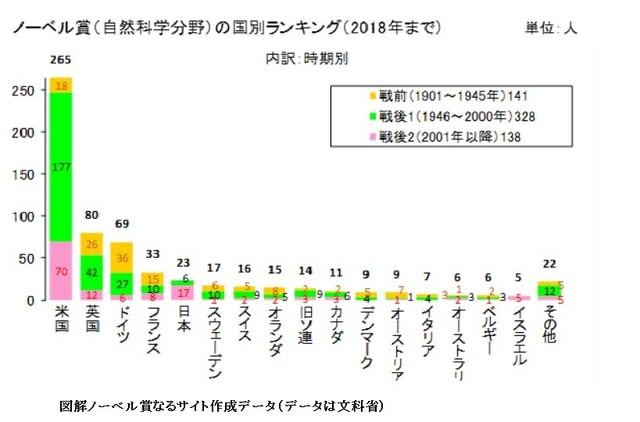

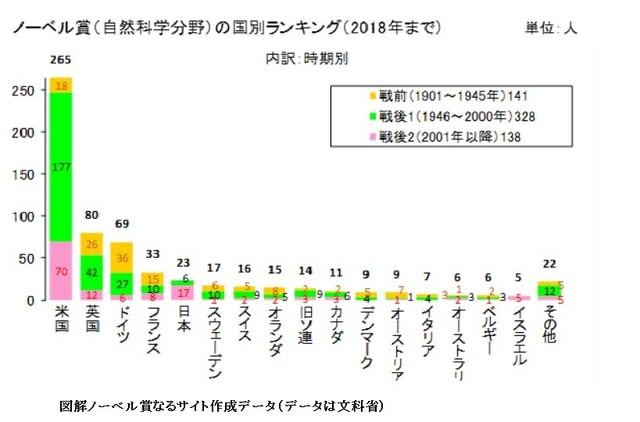

2000年頃から、日本のノーベル賞受賞者が増えているが、その研究成果は、20~30年前の成果である。2000年頃から大学の研究者の研究費が削減され、かつ、研究者の数が減っている事を考えると、2000年以降は大きな研究成果が出にくくなっているから、日本は2020年以降はノーベル賞が出なくなると言う事になる。

下記の図から、2001年以降、日本のノーベル賞受賞者数は伸びていて、米国に次いで2位となっている。

以下、日経ビジネスの解説:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

「研究費は年1億円、給与は3倍、テーマは自由」。東京大学工学部のある教授は中国の大学からこんな条件を提示されて移籍を促されたと明かす。国を挙げて科学技術の振興に取り組む中国。海外から優秀な研究者を迎え入れようと躍起になっている様が見て取れる。この教授は誘いを断ったが、「定年退官後に中国に渡る教員も出てきている」。

日本でこれほど恵まれた環境に身を置く大学教授はまれだろう。文部科学省の科学研究費助成事業(科研費)に採択されても年数百万円を受け取るのがせいぜい。企業から受託研究費や共同研究費を得ても「年100万円が相場」(前出の教授)だ。

昭和の時代ならそれでもよかった。自分で取ってきた研究費はすべて自分の研究に回せたからだ。今は違う。「外部から得た研究費の3割は大学に徴収され、研究室の家賃や光熱費も負担しなければならない」(同)。2004年に国立大学が独立行政法人となり、「自前で稼ぐ」ことが求められるようになったしわ寄せが研究室に及んでいる。

少子高齢化で緊縮財政が求められる中では、野放図に税金を投入することは許されない。研究者同士を競い合わせながら研究費を配分するのは当然だ。問題はその競わせ方だ。

1995年に議員立法で施行した科学技術基本法が研究現場に競争原理を持ち込む契機となった。欧米に追いつくキャッチアップ型を脱し、独創的な研究を育む基盤を整えることを目指した同法。80年代の日米貿易摩擦に端を発した「基礎研究ただ乗り」論をかわす必要もあった。翌年には国の科学技術政策の方針を示す5カ年の「科学技術基本計画」を策定、予算の拡充や競争的資金制度の拡大などを打ち出した。基本計画はその後も5年ごとに作られ、各5年間で20兆円前後の資金が注がれた。

だが、成果は乏しい。研究の注目度の高さを表す被引用件数の多い論文数が90年代初めまで米英に次ぐ3位だった日本は、2019年公表の最新調査(15~17年の平均)では9位まで落ち込んでいる。単位人口当たりの博士号取得者数も主要国では唯一、日本だけが減る傾向にある。

なぜ、過去四半世紀の科学技術振興策は生きなかったのか。少なくない研究者が「学問の自由が損なわれた」と感じるほど、国主導の色合いが強まったことが背景にある。

国は億円単位で研究を支援する制度を立ち上げるなどしてきたが、テーマの多くを「一部の官僚や有識者が決めている」(大学関係者)。しかも、その時々の世界の流行に合わせるケースが少なくない。最近ならAI(人工知能)や量子コンピューターなどがそうだ。米国では民間企業が主導するテーマにも日本は国が関与を強めようとする。

関わり方も不透明だ。内閣官房の幹部が昨年、京都大学の山中伸弥教授が進めるiPS細胞研究に絡む予算の削減を言い出したのはその象徴だろう。国はその後、支援の継続を決めたが、一部の官僚が予算の増減を決めようとした事実は覆い隠せない。

1月召集の通常国会では科学技術基本法が改正され、イノベーションの創出に向けた基盤づくりが加速する見通しだ。だが、これまでのようなトップダウン式では成功は望めない。現場の独創性を尊重しながら、オープンな場で適切に研究内容を評価し、予算を配分するやり方を徹底する必要がある。

昨年11月11日に開かれた、安倍晋三首相が議長を務める総合科学技術・イノベーション会議。ノーベル化学賞の受賞を翌月に控えた旭化成の吉野彰氏は「リチウムイオン電池は福井謙一先生や白川英樹先生の成果に基づいている」と、自らの業績が過去のノーベル化学賞受賞者の延長線上にあると強調、基礎研究の重要性を訴えた。

資源が乏しい日本では科学技術の発展が不可欠だ。だからこそ、研究者の自由な発想をもっと信じたい。カネに飽かして世界中の英知を集めて自由に研究させる中国に負けないためにも。