14:35産業技術総合研究所にある地質標本館の停留所を出発。

再び筑波宇宙センターを経由して、

14:50 つくばセンターへ到着。

同じバスなのだが、

14:55 つくばセンター発の北回りへ乗り換えというか、乗ったままでいいですよとのことなので、乗り継ぎ、今回の一番のお楽しみの国土地理院に到着。

既に時刻は15:06。

帰りのバスは16:15なので、残念ながら1時間しか滞在できない。

ちなみに施設名は

「地図と測量の科学館」です。

入口を入るとまず、おねえさんがお出迎えしてくれて、3D眼鏡を渡してくれる。

その奥にちょっと不思議な地図があり、渡された眼鏡をかけると3Dに見える。

富士山も高く見えるし、特に海溝とかは下に落ちていく気がするように見える。

体験型の地図とは面白い。

続いて、

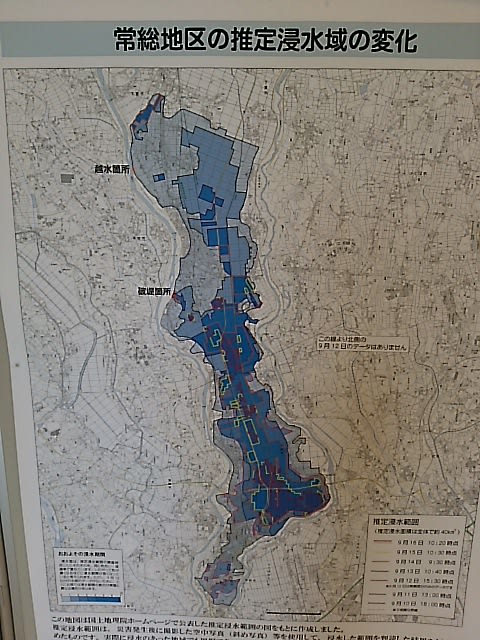

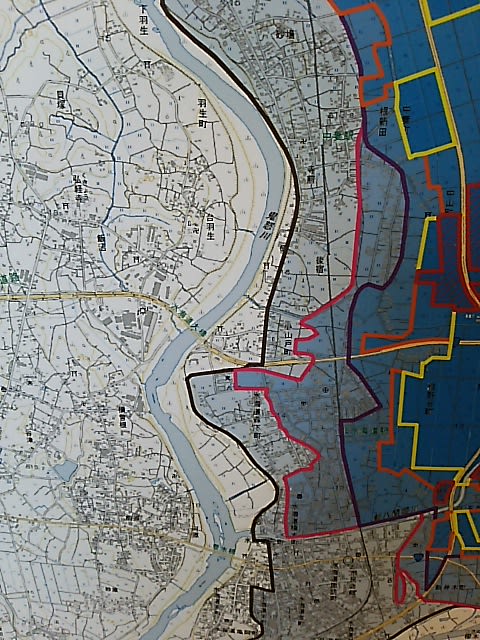

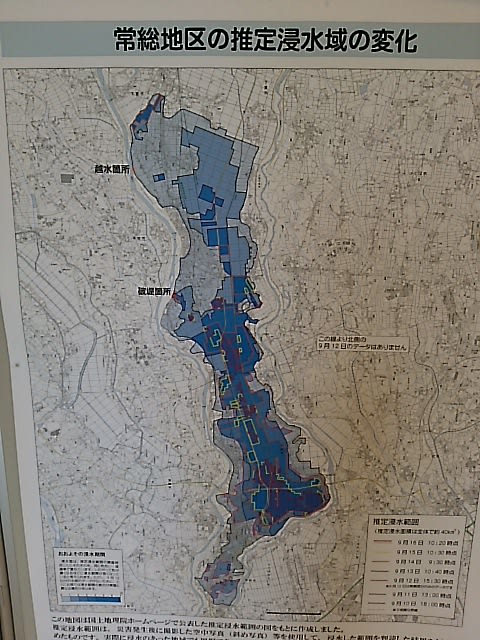

2015年9月鬼怒川の決壊による茨城県常総地区の浸水マップがあった。

そうなのだ!

両親の友人が鬼怒川沿いに住んでいて連絡が取れなくなり、Googlemapとこの国土地理院の地図を駆使して、その家がギリギリ浸水してないことを調べあげたのである!

空撮写真は百里基地にも飾ってあったので、今回はその地図版だ。

百里基地から飛び立った偵察機の写真。

JAXAの衛星写真、そして国土地理院の分析で、あの時、無事を確認できる資料が作られていたのである。

まさに、日本の叡知だ。

ただ、その家の屋根の色を頼りにGooglemapでまずは、川の位置とその家の位置を確認した上で、災害マップには照らし合わせたのだが。

まあ、情報が少ない中、この地図のおかげでとても、助かった。

元々、そこの家は堤防の内側にあったらしいのだが、水害が多くて外側に移ったそうなのだ。

堤防沿いといっても、わざわざ移った場所なので盛り土が高めだったようで、本当に目の前まで水は来たがギリギリ大丈夫だったようだ。

畑はそのまま堤防の内側にあるのでそこは全滅らしい。

ただ、家に水が入ったらそれこそ大変なので本当に水が寸での所で止まってくれて良かった。

■鬼怒川の決壊

http://www.asahi.com/national/gallery/150910gouu/

http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000091.html

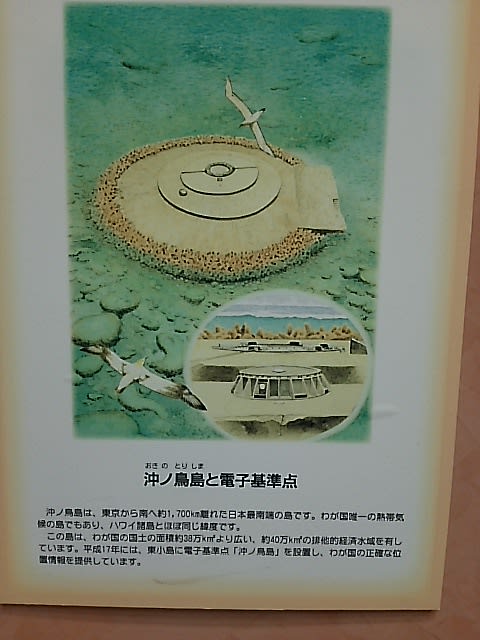

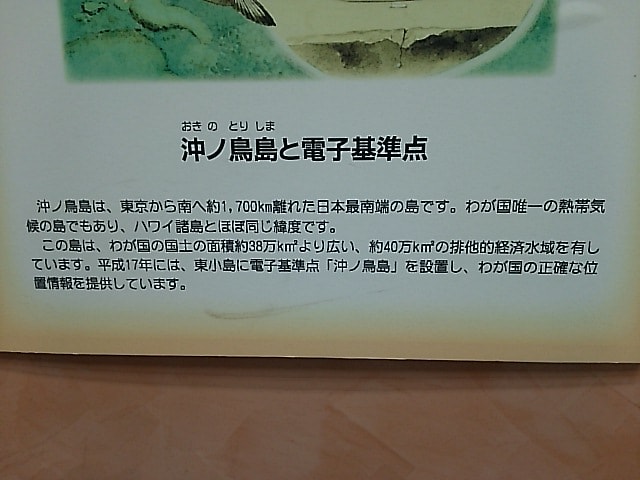

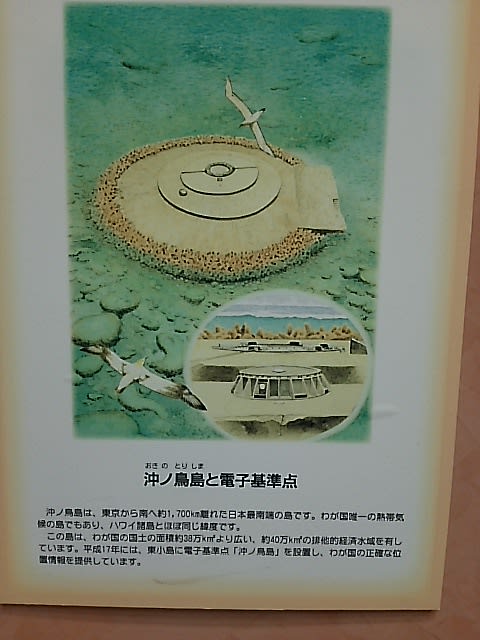

日本の最南端の「沖ノ鳥島」。

波に削られないように保護しているらしいが、中国みたいに埋め立ててしまえばいいのに。

紳士的な国だ。

この島が無くなると、排他的経済水域がぐっと狭くなるので、国の存亡に関わる大切な島なのである。

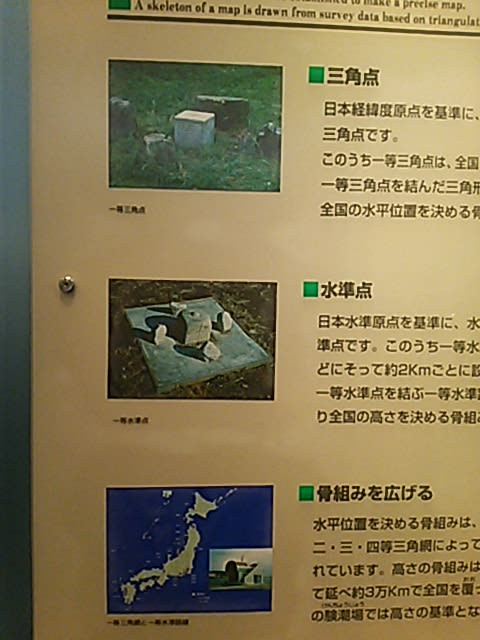

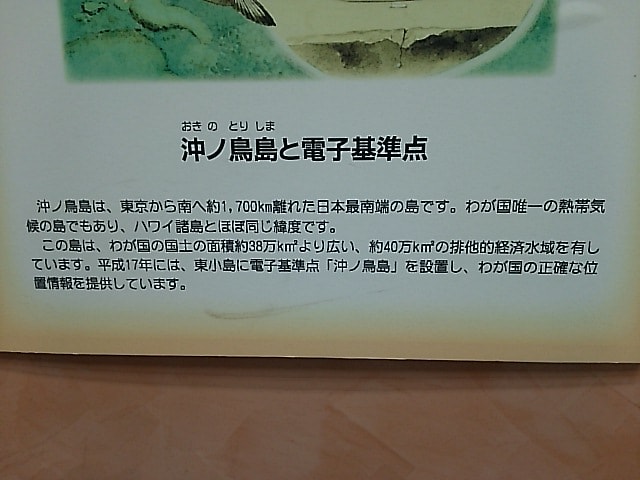

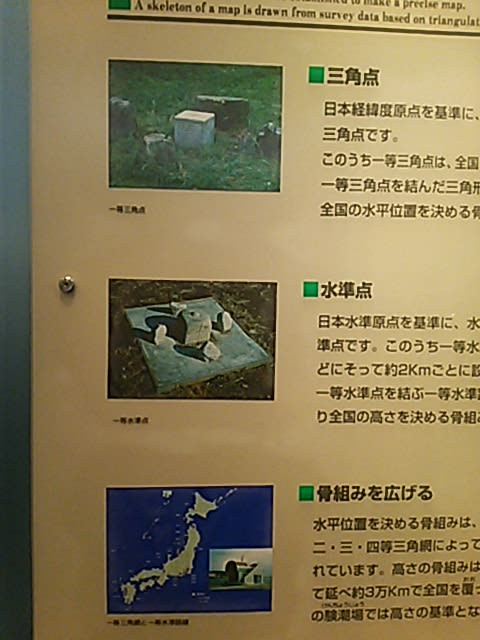

三角点はただの置き石かと思っていたら、ずれないようにこんなに地中深く埋められていた。

三角点と水準点の説明なのだが、画像が切れてしまっており、すみません。。。

この時、疲れもピーク。

水平を測る器具。

よく道路で見かける。

これで測量しちゃうのだから、凄い。

ある意味。職人わざ。

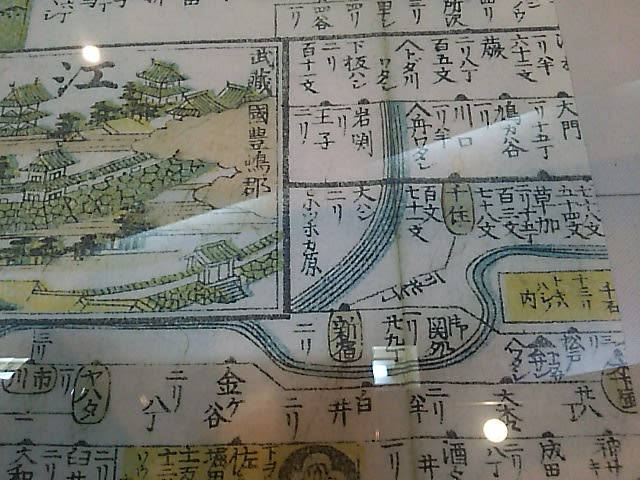

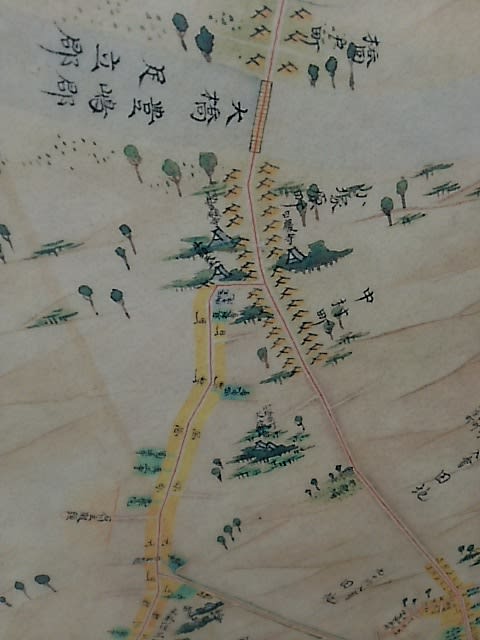

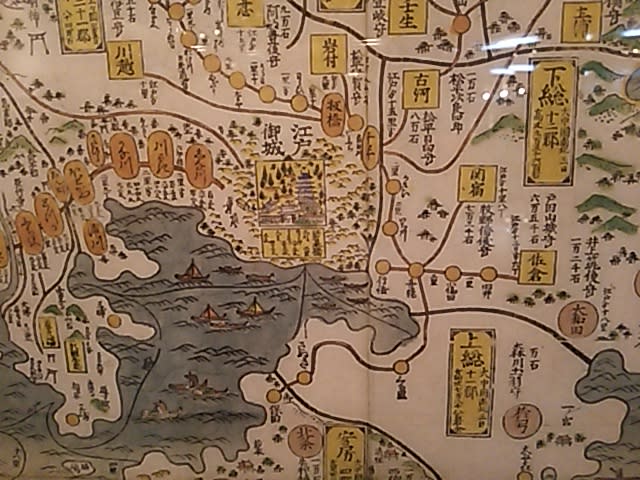

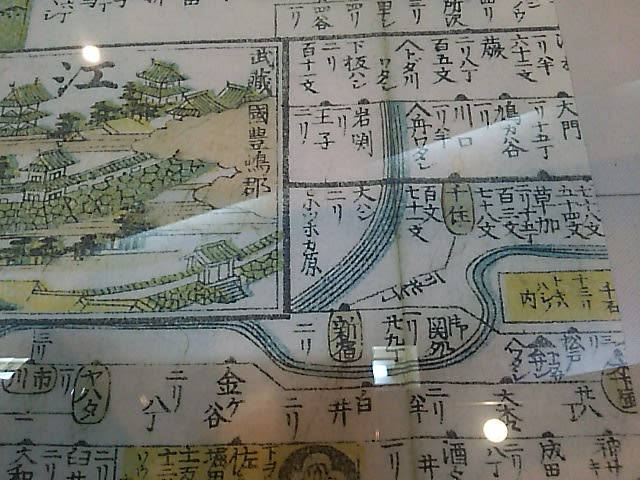

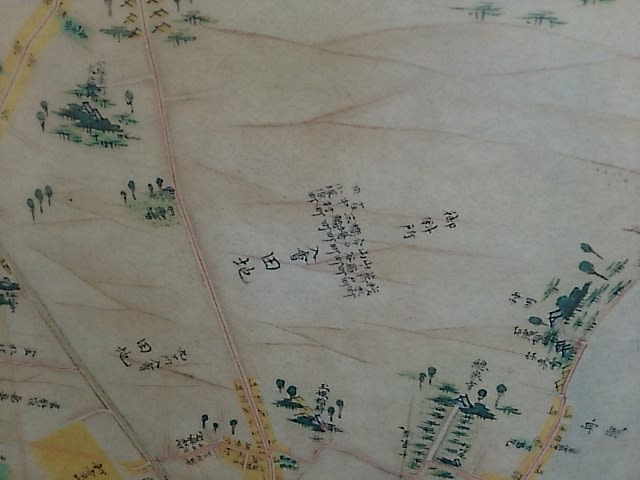

板橋の文字の右横に「千住」の文字が。

「浅草」の文字が無いのは残念。

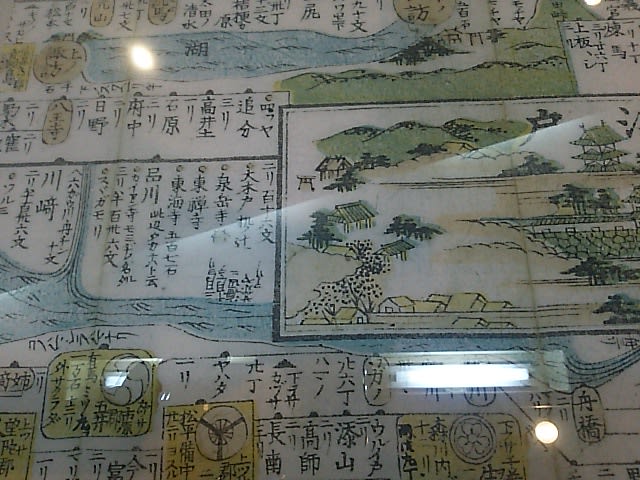

こちらは、日光街道。

「小ツガッ原」 二リ「大ハシ」(隅田川)「千住」の文字が。

この時代から「小塚原」だったのね。

「大ハシ」は今の千住大橋のこと。

実は江戸時代からあった隅田川で一番古い橋。

ちなみに両国橋は二番目に古い。

やはり、日光街道に続く橋だから架かるのが早かったのかなぁ?

■隅田川にかかる橋

名所と落語の紹介もあり

http://www.asahi-net.or.jp/~zr8t-iskw/bridge.htm

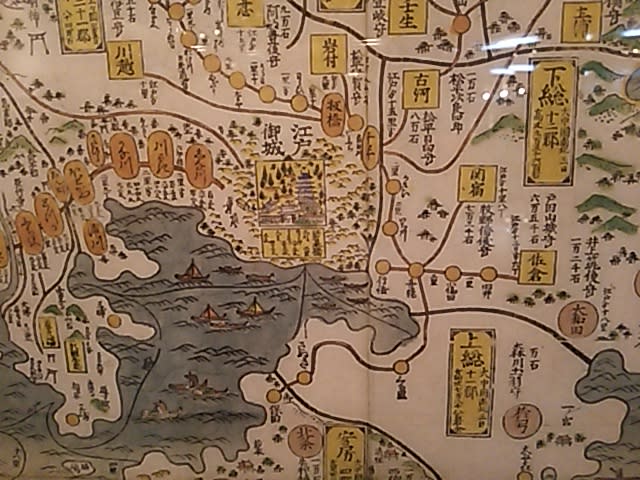

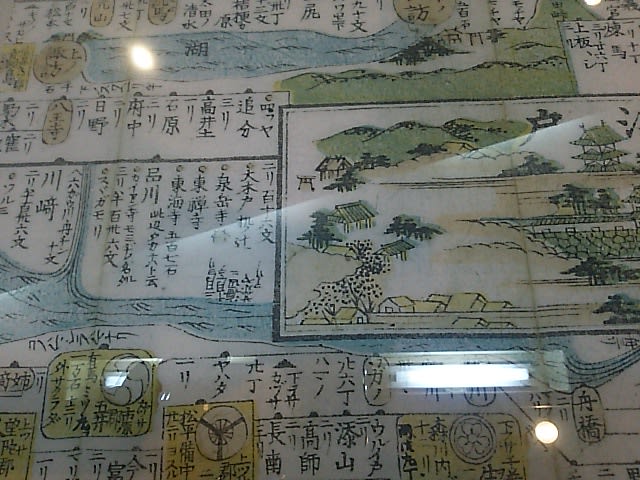

江戸城をはさんで西側は品川、川崎等の東海道。府中、日野などの甲州街道が記されている。

江戸城の上に諏訪湖があるのは気になるが、古地図からロマンを感じる。

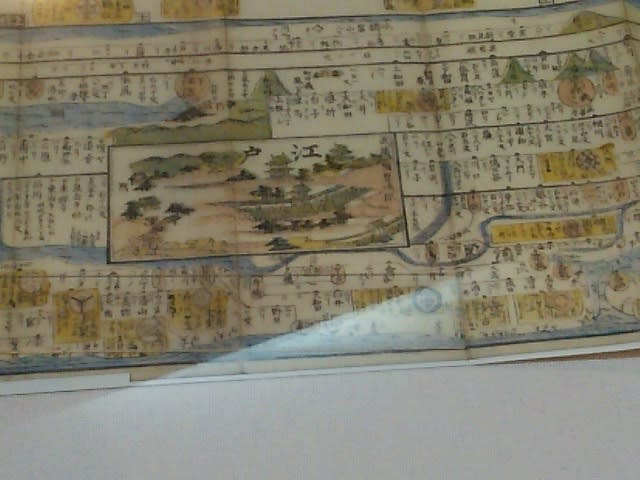

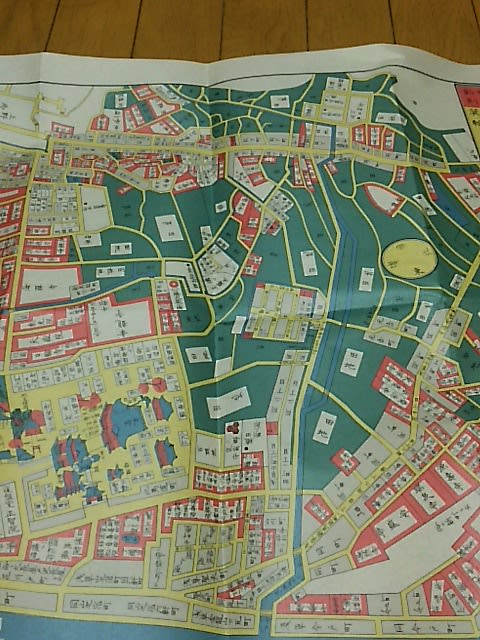

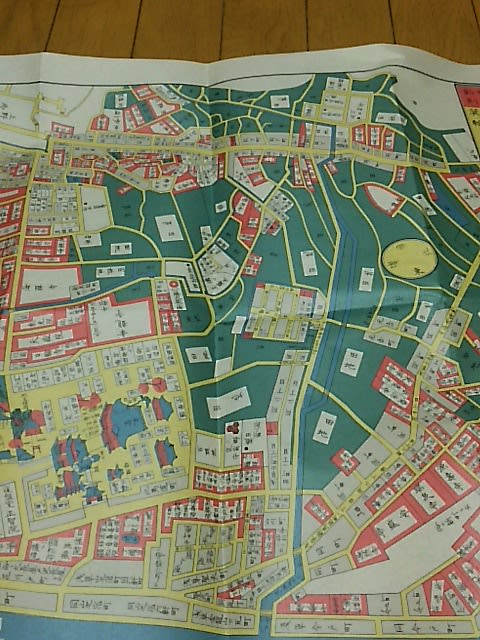

ガラスが反射して全体を上手く撮れなかったが、古地図の全体はこんな感じ。

上野、浅草から隅田川の大橋までが描かれた古地図。

壁画風になっていて巨大なのだが、逆に大きすぎで撮りたい所をズームしなくてはならず、ぴんぼげし放題。。。

上野は東叡山と記され緑色に。(地図左下)、微妙な縮尺だが、浅草寺、日光街道、コツ通りも記されている。

もちろん、地元も載っている。

昔は浅草からのコツ通りの方が日光街道だったのだろうか?

調べたら、日本橋から、まずは浅草を目指すようだ。

■旧日光街道

http://www.jinriki.info/kaidolist/nikkokaido/nihonbashi-senju/

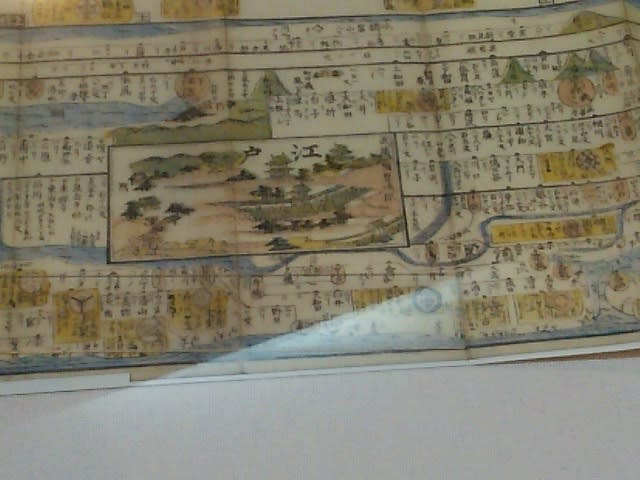

大川(隅田川)にぶつかると現在の千住大橋、江戸時代の「大橋」が登場。

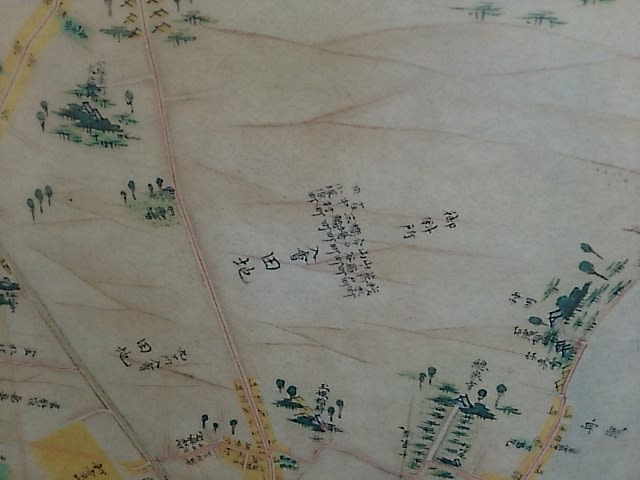

左に「天王」の文字があるが、これは位置的にお天王様、素盞雄神社だろうか?

昔はこの辺は小塚原町と呼ばれていたようだ。

大川を渡ると“足立郡”。その手前は“豊嶋郡”で、街道の起点である江戸日本橋は武蔵国豊島郡日本橋(現在の東京都中央区日本橋)だから、大川を渡る手前までが、同じ豊嶋郡で江戸市中ということになるのだろうか?

そのせいか、浅草界隈では大川の先を「川向こう」ということがある。

地図の右側は「御領所」と記されているので、皇室の土地だったのか?

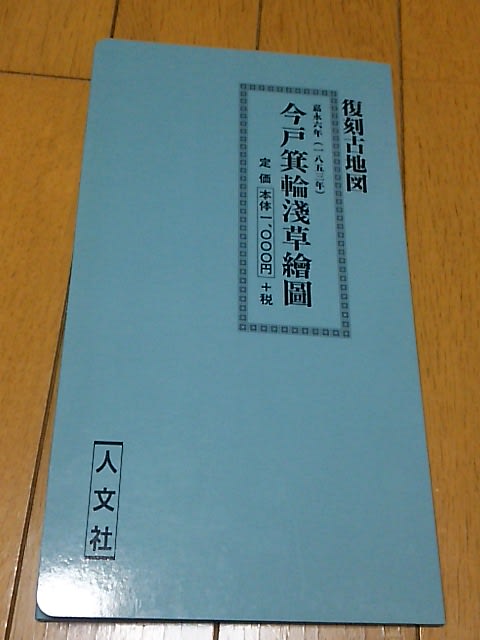

上記の地図が売ってないかと、スーベニアショップに寄ってみた。

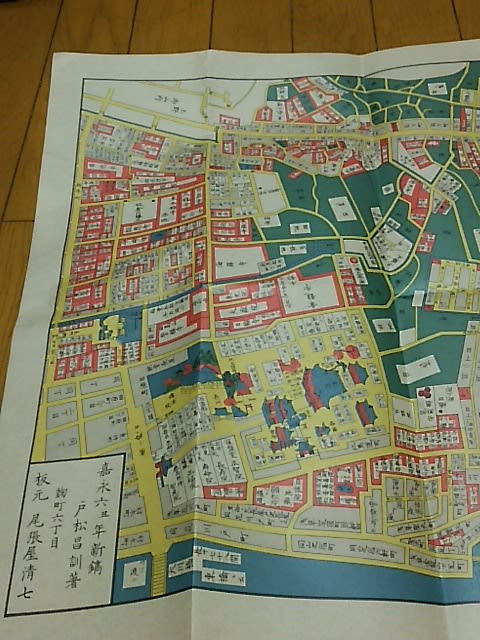

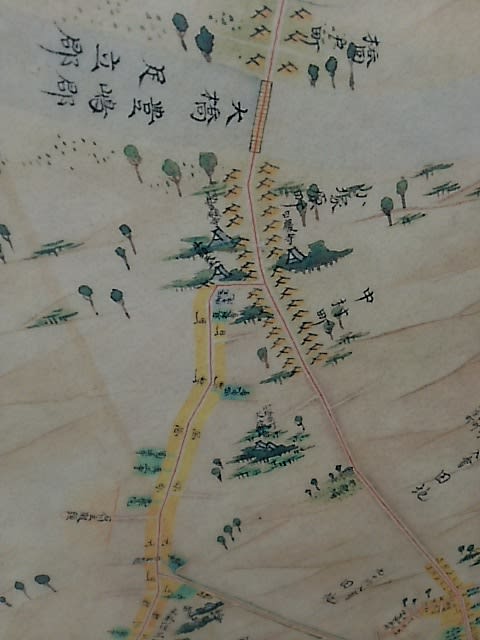

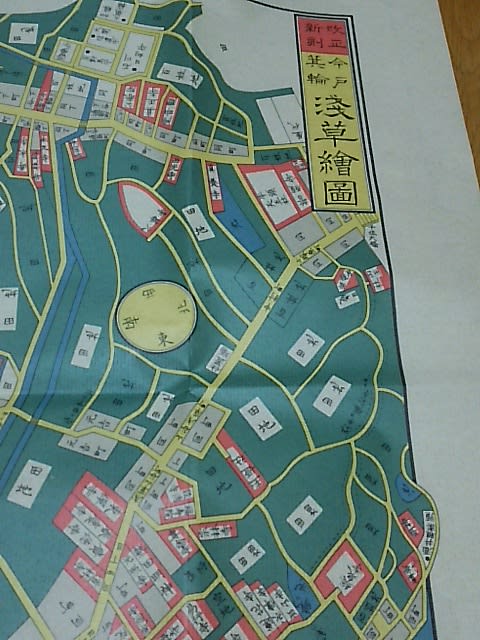

同じ地図はなく、浅草から大橋までの似たエリアの地図があったので、購入してみた。

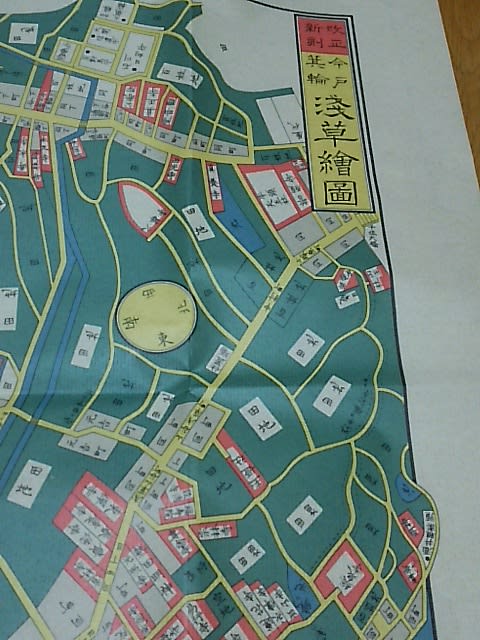

「今戸箕輪浅草繪圖」(繪圖=絵図)というタイトルの古地図復刻版だ。

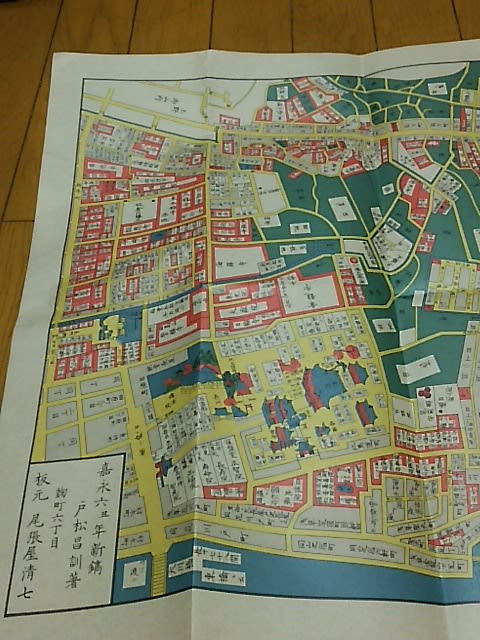

浅草から大橋までが載っている。

朱色は神社仏閣のようだから、隅田川沿いにたくさんの神社仏閣があったようだ。

浅草寺の裏の支流は山谷掘りだろうか?

鬼平にもよく出てくる。

左上に「上野東叡山」の文字も見える。

やはり、全体的に縮尺が変(笑)

「浅草繪圖」の下に小さく“千住大橋”の文字があるのが分かるだろうか?

そう考えると、やはり浅草寺から隅田川沿いのコツ通りあたりの道が旧日光街道なのだろうか?

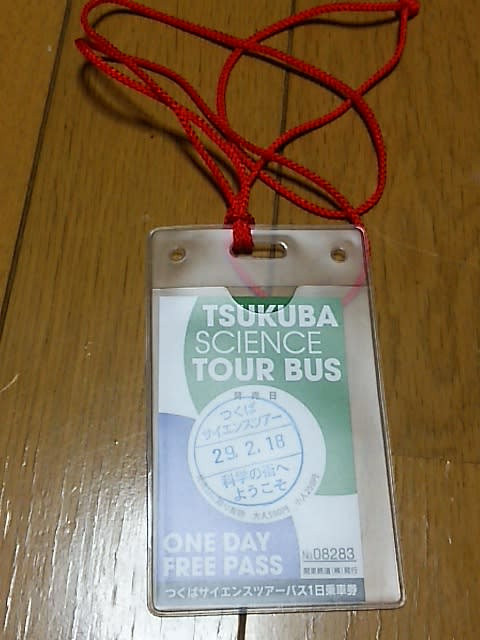

地図を購入したら、サイエンスツアーバスのパスの特典おまけでつけてくれた、紙風船。

なんと、地球儀のデザインになっている。和洋融合でなかなか面白い。

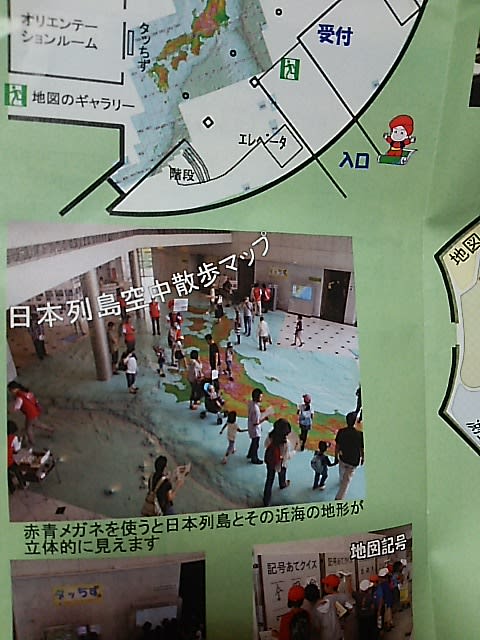

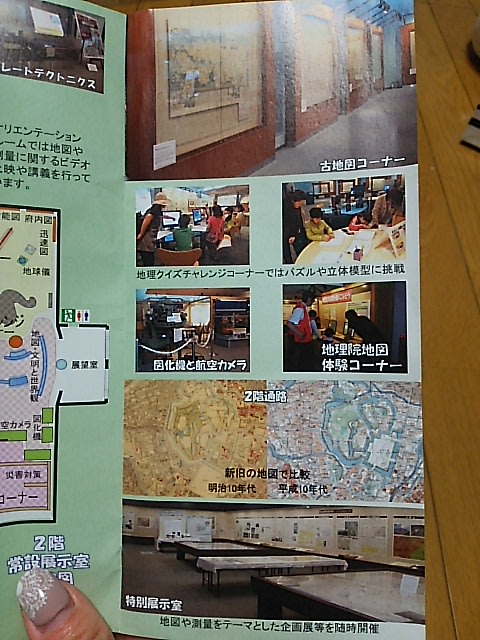

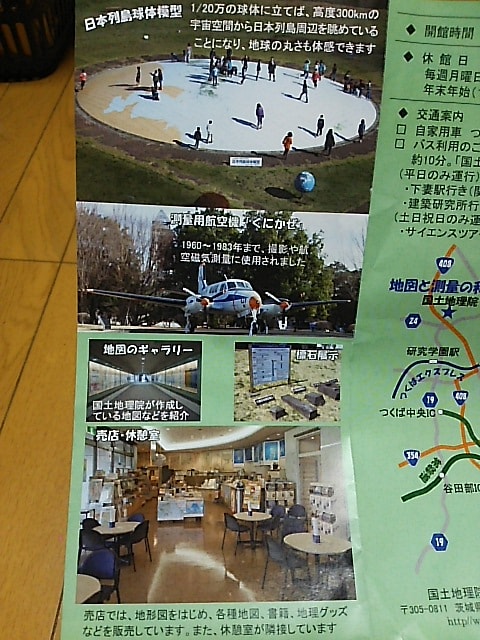

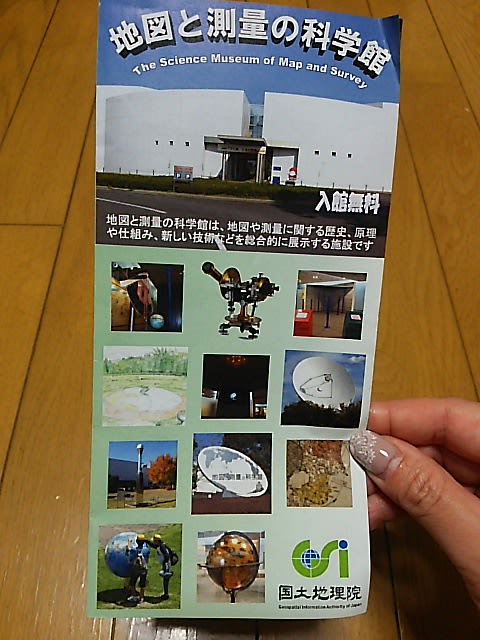

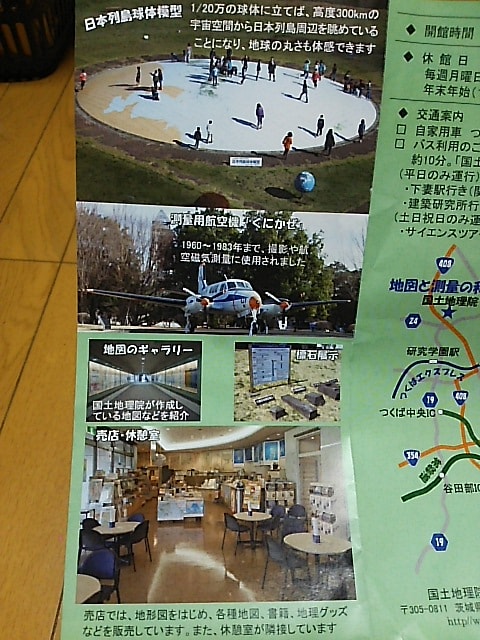

国土地理院 地図と測量の科学館のパンフレット

もちろん、入館無料

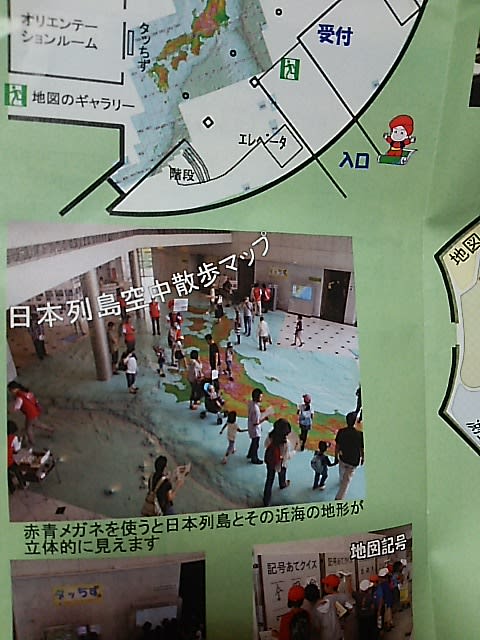

1階エントランスには目玉の日本列島空中散歩マップ

日本列島空中散歩マップは海溝の底に落ちていく感が面白い

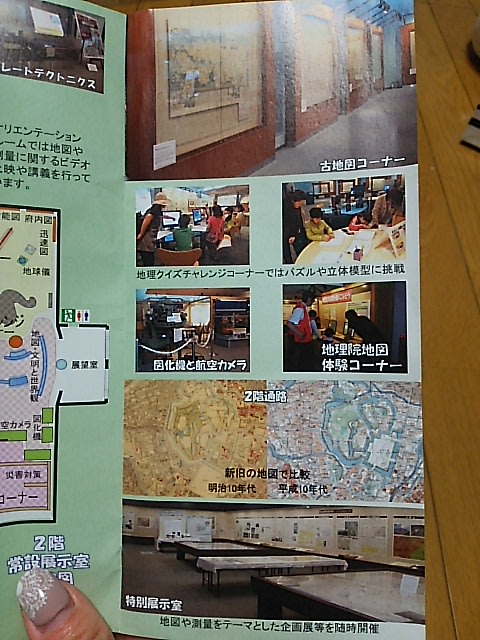

常設展示エリア

なかなか興味深い内容だった。

自分の住んでいるエリアが載ってる地図が多かったのも良かった。

今回は時間がなかったのと、疲れてしまったのもあって、外には出なかったが、屋外にも色々、展示があるようです。

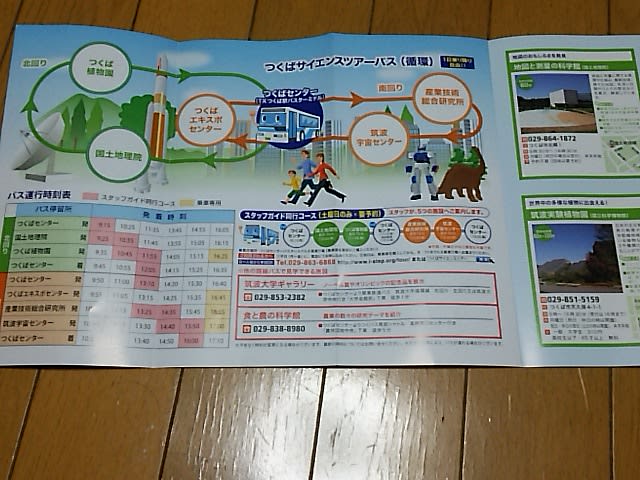

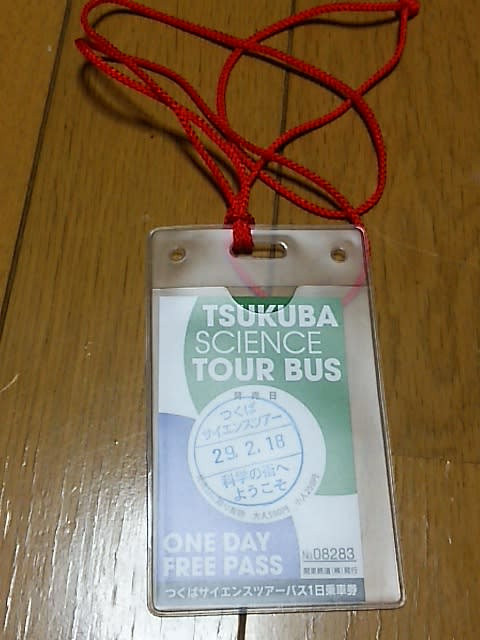

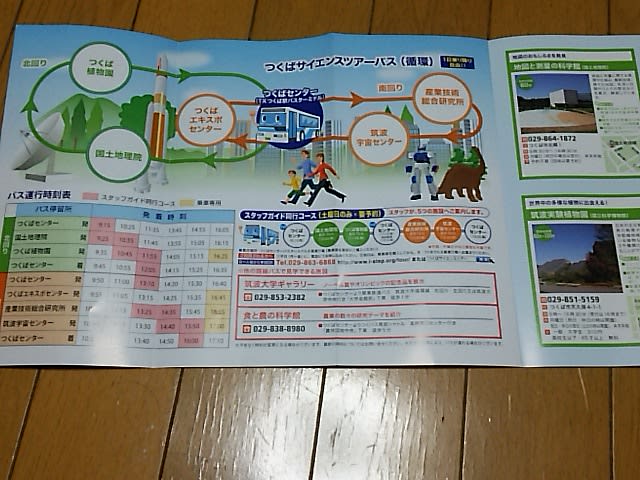

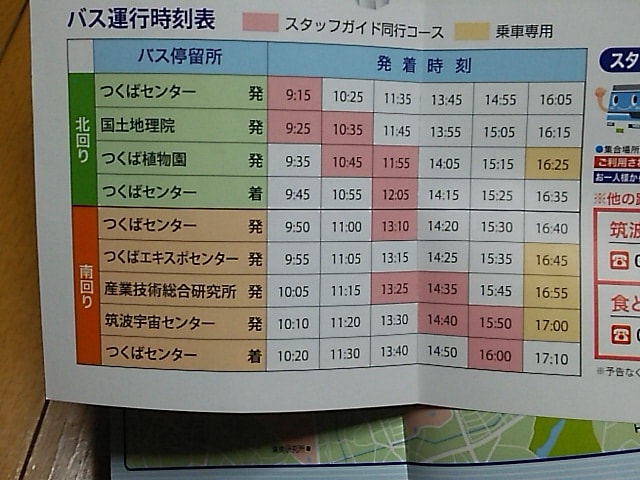

今回、利用をしたサイエンスツアーバス。

筑波宇宙センター→地質標本館→国土地理院と巡ったが、やはり1日3つが限界かな。

あと、筑波宇宙センターと地質標本館の間はタイミングが合うならバスに乗ることをおすすめする。

季節が良ければつくば植物園でランチというのもいいかもしれない。

16:15の最終のバスで無事に16:35につくば駅に到着。

一日中、立って歩いていたし、寒かったのでぐったり疲れた。

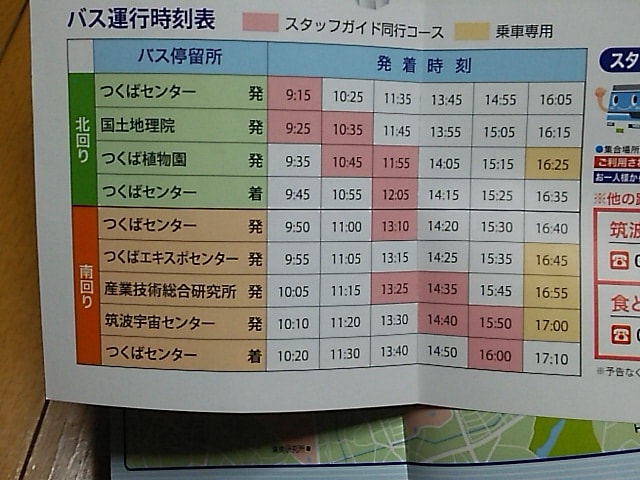

サイエンスツアーバスに乗るにしても、路線バスを使うにしても、バスの本数が少ないので、バスの時間に合わせて行程を組むのがベター。

特に地質標本館は正門からもかなり、歩くのでココは中まで入るサイエンスツアーで行くことをおすすめ。

また、サイエンスツアーバスの一部は無料ガイドさんがつく時間帯もあるので、効率よく回るならその時間帯で巡るのがおすすめ。

■地図と測量の科学館(beerと鉄道のブログより)

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/277486/505310/79686638

■うい~くえんど茨城

http://www.ibaraki.biz/chizutosokuryou.html

、

再び筑波宇宙センターを経由して、

14:50 つくばセンターへ到着。

同じバスなのだが、

14:55 つくばセンター発の北回りへ乗り換えというか、乗ったままでいいですよとのことなので、乗り継ぎ、今回の一番のお楽しみの国土地理院に到着。

既に時刻は15:06。

帰りのバスは16:15なので、残念ながら1時間しか滞在できない。

ちなみに施設名は

「地図と測量の科学館」です。

入口を入るとまず、おねえさんがお出迎えしてくれて、3D眼鏡を渡してくれる。

その奥にちょっと不思議な地図があり、渡された眼鏡をかけると3Dに見える。

富士山も高く見えるし、特に海溝とかは下に落ちていく気がするように見える。

体験型の地図とは面白い。

続いて、

2015年9月鬼怒川の決壊による茨城県常総地区の浸水マップがあった。

そうなのだ!

両親の友人が鬼怒川沿いに住んでいて連絡が取れなくなり、Googlemapとこの国土地理院の地図を駆使して、その家がギリギリ浸水してないことを調べあげたのである!

空撮写真は百里基地にも飾ってあったので、今回はその地図版だ。

百里基地から飛び立った偵察機の写真。

JAXAの衛星写真、そして国土地理院の分析で、あの時、無事を確認できる資料が作られていたのである。

まさに、日本の叡知だ。

ただ、その家の屋根の色を頼りにGooglemapでまずは、川の位置とその家の位置を確認した上で、災害マップには照らし合わせたのだが。

まあ、情報が少ない中、この地図のおかげでとても、助かった。

元々、そこの家は堤防の内側にあったらしいのだが、水害が多くて外側に移ったそうなのだ。

堤防沿いといっても、わざわざ移った場所なので盛り土が高めだったようで、本当に目の前まで水は来たがギリギリ大丈夫だったようだ。

畑はそのまま堤防の内側にあるのでそこは全滅らしい。

ただ、家に水が入ったらそれこそ大変なので本当に水が寸での所で止まってくれて良かった。

■鬼怒川の決壊

http://www.asahi.com/national/gallery/150910gouu/

http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000091.html

日本の最南端の「沖ノ鳥島」。

波に削られないように保護しているらしいが、中国みたいに埋め立ててしまえばいいのに。

紳士的な国だ。

この島が無くなると、排他的経済水域がぐっと狭くなるので、国の存亡に関わる大切な島なのである。

三角点はただの置き石かと思っていたら、ずれないようにこんなに地中深く埋められていた。

三角点と水準点の説明なのだが、画像が切れてしまっており、すみません。。。

この時、疲れもピーク。

水平を測る器具。

よく道路で見かける。

これで測量しちゃうのだから、凄い。

ある意味。職人わざ。

板橋の文字の右横に「千住」の文字が。

「浅草」の文字が無いのは残念。

こちらは、日光街道。

「小ツガッ原」 二リ「大ハシ」(隅田川)「千住」の文字が。

この時代から「小塚原」だったのね。

「大ハシ」は今の千住大橋のこと。

実は江戸時代からあった隅田川で一番古い橋。

ちなみに両国橋は二番目に古い。

やはり、日光街道に続く橋だから架かるのが早かったのかなぁ?

■隅田川にかかる橋

名所と落語の紹介もあり

http://www.asahi-net.or.jp/~zr8t-iskw/bridge.htm

江戸城をはさんで西側は品川、川崎等の東海道。府中、日野などの甲州街道が記されている。

江戸城の上に諏訪湖があるのは気になるが、古地図からロマンを感じる。

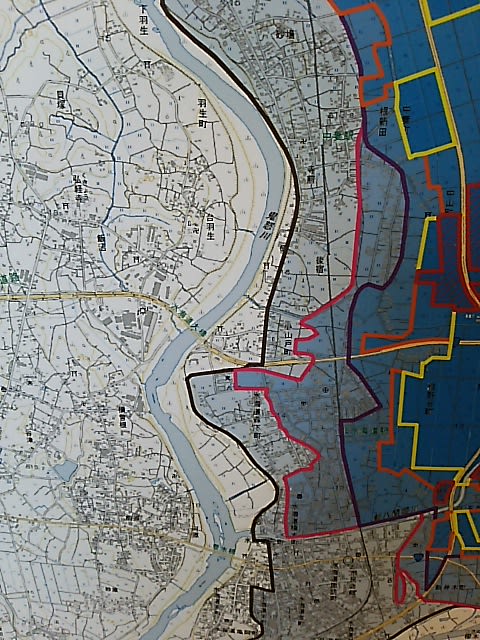

ガラスが反射して全体を上手く撮れなかったが、古地図の全体はこんな感じ。

上野、浅草から隅田川の大橋までが描かれた古地図。

壁画風になっていて巨大なのだが、逆に大きすぎで撮りたい所をズームしなくてはならず、ぴんぼげし放題。。。

上野は東叡山と記され緑色に。(地図左下)、微妙な縮尺だが、浅草寺、日光街道、コツ通りも記されている。

もちろん、地元も載っている。

昔は浅草からのコツ通りの方が日光街道だったのだろうか?

調べたら、日本橋から、まずは浅草を目指すようだ。

■旧日光街道

http://www.jinriki.info/kaidolist/nikkokaido/nihonbashi-senju/

大川(隅田川)にぶつかると現在の千住大橋、江戸時代の「大橋」が登場。

左に「天王」の文字があるが、これは位置的にお天王様、素盞雄神社だろうか?

昔はこの辺は小塚原町と呼ばれていたようだ。

大川を渡ると“足立郡”。その手前は“豊嶋郡”で、街道の起点である江戸日本橋は武蔵国豊島郡日本橋(現在の東京都中央区日本橋)だから、大川を渡る手前までが、同じ豊嶋郡で江戸市中ということになるのだろうか?

そのせいか、浅草界隈では大川の先を「川向こう」ということがある。

地図の右側は「御領所」と記されているので、皇室の土地だったのか?

上記の地図が売ってないかと、スーベニアショップに寄ってみた。

同じ地図はなく、浅草から大橋までの似たエリアの地図があったので、購入してみた。

「今戸箕輪浅草繪圖」(繪圖=絵図)というタイトルの古地図復刻版だ。

浅草から大橋までが載っている。

朱色は神社仏閣のようだから、隅田川沿いにたくさんの神社仏閣があったようだ。

浅草寺の裏の支流は山谷掘りだろうか?

鬼平にもよく出てくる。

左上に「上野東叡山」の文字も見える。

やはり、全体的に縮尺が変(笑)

「浅草繪圖」の下に小さく“千住大橋”の文字があるのが分かるだろうか?

そう考えると、やはり浅草寺から隅田川沿いのコツ通りあたりの道が旧日光街道なのだろうか?

地図を購入したら、サイエンスツアーバスのパスの特典おまけでつけてくれた、紙風船。

なんと、地球儀のデザインになっている。和洋融合でなかなか面白い。

国土地理院 地図と測量の科学館のパンフレット

もちろん、入館無料

1階エントランスには目玉の日本列島空中散歩マップ

日本列島空中散歩マップは海溝の底に落ちていく感が面白い

常設展示エリア

なかなか興味深い内容だった。

自分の住んでいるエリアが載ってる地図が多かったのも良かった。

今回は時間がなかったのと、疲れてしまったのもあって、外には出なかったが、屋外にも色々、展示があるようです。

今回、利用をしたサイエンスツアーバス。

筑波宇宙センター→地質標本館→国土地理院と巡ったが、やはり1日3つが限界かな。

あと、筑波宇宙センターと地質標本館の間はタイミングが合うならバスに乗ることをおすすめする。

季節が良ければつくば植物園でランチというのもいいかもしれない。

16:15の最終のバスで無事に16:35につくば駅に到着。

一日中、立って歩いていたし、寒かったのでぐったり疲れた。

サイエンスツアーバスに乗るにしても、路線バスを使うにしても、バスの本数が少ないので、バスの時間に合わせて行程を組むのがベター。

特に地質標本館は正門からもかなり、歩くのでココは中まで入るサイエンスツアーで行くことをおすすめ。

また、サイエンスツアーバスの一部は無料ガイドさんがつく時間帯もあるので、効率よく回るならその時間帯で巡るのがおすすめ。

■地図と測量の科学館(beerと鉄道のブログより)

http://app.m-cocolog.jp/t/typecast/277486/505310/79686638

■うい~くえんど茨城

http://www.ibaraki.biz/chizutosokuryou.html

、