本日はふたたび「北海道戸建て住宅事始め」テーマ復帰であります。

明治初年ですがまだ150年程度なので、先人の残された資料も多いし、

なんといっても「写真記録」までもあるので、実相にも迫れる。

先日、この明治4年時期、2代目判官・岩村通俊の官制放火について書いた。

その放火対象になった「草小屋」住宅というものがどんなものだったか、

どうもこれについては確たる写真資料がよくわからない。

札幌市公文書館所蔵の資料である歴史学者とおぼしき方の講演記録が残っていて

そこでの写真説明で、特定する情報が記載されていて、

上のような住宅写真が、草小屋というように把握できます。

当時の開拓判官や官吏にはこうした住宅が「憎むべき」と考えられていた。

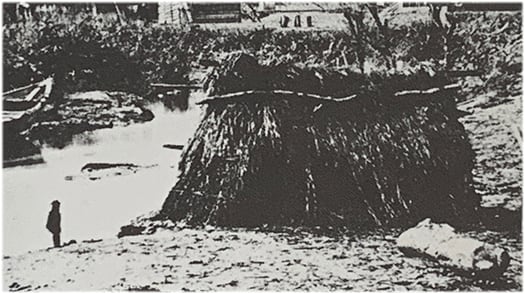

2枚目の写真には「草小屋」の施工途中とおぼしきものがある。

それをみると柱梁の構造に野地板が張られた上に、

どうも草の生えたままの土壌表面を切り取った「土草」が置かれている。

置くだけではたぶん心許ないので一定の固定化はされていたでしょう。

こういう屋根を持った住宅を草小屋として、場合によっては焼くぞ、

とまで憎んで破却するように「指導」警告を行ったとされるのです。

講述のように「家作料」まで渡しているのに、という怒りだと。

では、よき屋根施工とはどう考えられていたかというと、

どうもその後の屯田兵屋で採用されている「柾葺き屋根」が想定される。

柾葺き屋根と茅葺き屋根、そしてこの草葺き屋根とで、

そこまで憎むべきほどに違いがあるとする判断に即同意はしにくい。

むしろ今日的「断熱」の考えからは、柾葺き建築を「薄紙のような」と表現した

当時の開拓総設計者ケプロンの言が正解のように思える。

現代のわれわれからすると、草屋根って好感イメージなのです(笑)。

アイヌチセを参考にすれば居住性は萱葺きの方がマシだっただろうし、

草屋根もいごこち優位性は多少はあったのではないかと思える。

わたしの個人的な思い込みでは、草小屋というのはこんなイメージだった。

こういうものなら「およそ文明人が住む建物とは思えない」というのもわかる。

見るからに草深く、非文明そのものと断じたくなる気分。

官の側には下の写真の「琴似屯田兵屋」のようなイメージが

強かったのではないか。規格的であることの方が「文明的」だと。

いわば「見てくれ」的価値感を優先させ住みごこちは顧慮しなかった?

このあたりは日本的な「恥」文化気質の明治国家の一面なのかも。

後述の家作料補助金支給の「条件」として近代的住宅のあるべき屋根として

柾葺き屋根を上位とする観念が強かったのかも知れません。

この草小屋についてはさらに正確な情報をもっと探りたいと思います。

ただ、建材費用の中で屋根材が占める割合は高かったことは伝わってくる。

なにか情報があれば、ぜひお知らせ願いたいです。

で、河野常吉氏編の「さっぽろの昔話」で

<佐藤金治>さんが家作料補助金について以下証言されている。

当時の開拓使の主要任務として人民募集を行っていたその具体策として

「家作料」を永住希望者に渡していたと明治4年3月の条で証言されている。

当時は札幌市街地での住宅はわずか30-40戸であり、そのうち妻帯家庭には

「1戸分の地135坪に家作料として総額金100円」を渡したとされるのです。

「女房同道」が補助金の条件だった。ところが実際には「妻あるは21戸」。

で、方便のため民たちはバイト料を支払ってご近所の奥さんを「女房だと」

偽って役所に同道した。当然その担当者は同じ「女房」と毎日顔見知りなのに

「あれ、似ているかなぁ(笑)」と見て見ぬ振りをして許諾したとされる。

そんなこともあって同年8月には40戸が250戸に増えたと。

思い切って単純化するとこの当時の100円は、現在価値では200万円ほど。

イマドキの住宅補助金もこの金額程度なので妙に納得できる。

しかし内戦による財政危機もあっただろうなかで、

いかに移民増加が明治政府の宿願であったか、偲ばれます。