「若新と学ぶ地方議会と選挙」 倉持麟太郎「このクソ素晴らしき世界」#85 presented by 8bitNews

ロシア怒れ! 365 US AV-8 ハリアー II 攻撃機がウクライナ国境に到着

2023/03/29 佐賀空港オスプレイ配備疑念払拭・信頼回復対策本部設置「なんばしよっとか」原口一博国政の視点 Twitter spaceより

LIVE 🌏 国会中継 衆議院 内閣委員会 2023年3月29日(水)

敵基地攻撃は憲法違反 地方選の大争点に

メディアが報道

志位委員長質問紹介、首相答弁を批判

(写真)朝日新聞(左)と東京新聞の紙面(いずれも28日付) |

岸田内閣が進める敵基地攻撃能力の保有は憲法上許されるのか―この大問題が目前に迫る地方選の大争点に浮かび上がってきました。

28日付の「朝日」と「東京」は、敵基地攻撃能力保有をめぐる憲法問題について、「敵基地攻撃 違憲の指摘」「元法制局長官『日米安保あれば認められず』」(「朝日」)、「72年国会答弁 敵基地攻撃は逸脱」「専守防衛 政府が新解釈」(「東京」)と大きく取り上げています。

両紙とも、今国会で最初にこの問題を取り上げた日本共産党の志位和夫委員長の質問(1月31日)や、その後の立憲民主党の小西洋之参院議員の質問などにも触れ、岸田文雄首相の答弁を批判し疑問を提起しています。

両紙が取り上げたのは、岸田内閣が進める敵基地攻撃能力保有をめぐる従来の政府の憲法解釈や「専守防衛」の定義との整合性です。

政府はこれまで「誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がない…このような事態は今日において現実に起こりがたい」とした上で、そのような仮定の事態を想定して「平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは憲法の趣旨とするところではない」としてきました。

また、「専守防衛」について「防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく」とし、「もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行うこと」としていました。

岸田首相は、こうした従来の立場との整合性を志位氏に追及され、まともに答弁できず「解釈変更はない」「専守防衛の範囲内」と繰り返しましたが、破綻とごまかしは明白でした。

両紙は、その後の野党議員の追及や憲法学者、元内閣法制局長官の指摘も織り交ぜ問題を指摘しています。

敵基地攻撃 「朝日」「東京」も政府答弁との矛盾指摘

9条破壊許さぬ世論さらに

「他に方法がない場合に限る」はずが日米安保あるのに保有

(写真)質問する志位和夫委員長(左)=1月31日、衆院予算委 |

敵基地攻撃能力の保有が憲法の範囲内かどうかをめぐっては、1959年の伊能繁次郎防衛庁長官の国会答弁(表(1))がカギとなります。

伊能答弁では敵基地を直接たたく以外に「他に方法が全然ない」といえるかがポイントとされています。「他に方法がある」といえる状況では、敵基地攻撃能力の保有は憲法違反だとしているのです。

「朝日」は、1999年の野呂田芳成防衛庁長官の答弁でも伊能答弁を再確認したという経緯をふまえ、志位氏が「(政府は)敵基地攻撃能力の保有は『必要最小限度』を超えてしまう憲法違反だと言ってきた。整合性をきっちり説明してほしい」と迫ったことを紹介しました。

これに対し、岸田文雄首相は「安全保障環境の変化」をあげ、「米国の打撃力に完全に依存するのではなく、自ら守る努力が不可欠になっている」と答弁。しかし、日米安保体制が維持されているのに「他に方法がない」場合に限るとした政府解釈との整合性は示せませんでした。

「朝日」は、阪田雅裕元内閣法制局長官の「日米安保条約がある状況では、憲法上、敵基地攻撃能力の保有も認められないという趣旨だ」とのコメントを紹介しています。「米国の打撃力」という「他の方法」の存在を認めながら、敵基地攻撃能力の保有を認めるのは明らかな矛盾です。

集団的自衛権のもとで行使

日本への攻撃なくても

また、政府が集団的自衛権の行使として敵基地攻撃を行うとしていることについて青井未帆学習院大学教授(憲法学)のコメントを紹介しました。

青井氏は集団的自衛権の行使が容認されるもとで「『自衛権』の意味が(敵基地攻撃の理論的可能性を認めた)鳩山元首相の答弁の時代とはまったく変わった」と指摘。「鳩山元首相の答弁を根拠に敵基地攻撃を合憲とするだけでは説明不足」としています。鳩山答弁とは伊能答弁に先行して政府が56年に敵基地攻撃の可能性について行った答弁で「他に手段がない場合、誘導弾等の基地を叩(たた)くことは、法理的には自衛の範囲に含まれ(る)」とのべたものでした。

従来の敵基地攻撃をめぐる憲法解釈は、自衛隊の武力行使が個別的自衛権に限定された時代のものです。日本に対する攻撃のない集団的自衛権の文脈で、敵基地攻撃を行うとすれば、従来の説明の延長では全く不十分となります。

専守防衛の定義では―

相手の基地を攻撃せず

志位氏が示した田中角栄首相(当時)の専守防衛の定義(表(2))では、「防衛上必要からも相手の基地を攻撃することなく」と明示しています。

「東京」は、岸田首相が「田中答弁は、海外派兵は一般的に憲法上許されないということを述べたものだ。反撃能力(敵基地攻撃能力)は専守防衛の範囲を超えるものではなく」などと発言したことを紹介。志位氏は「『防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することはない』―これでどうして敵基地攻撃できるのか」と明らかな矛盾を批判しました。

「東京」は、志位氏が示した田中元首相の答弁が、その後も21世紀に至るまで引き継がれてきた経緯を紹介。他方で、岸田首相が示した見解は、安倍晋三元首相が20年9月に敵基地攻撃能力保有の検討を求める談話を残して退任した後、岸信夫防衛相(当時、安倍氏の実弟)が示したものだとし、「(敵基地攻撃能力の)保有を見据えて説明を準備した可能性がある」と指摘しています。

「朝日」もこの論点について「論議置き去り」との見出しのもと、阪田元長官の「敵基地攻撃能力を保有するなら、9条改正が必要なのに、国会での議論が極めて乏しい」「憲法の規範性を回復する作業が必要だ」とのコメントを紹介。「東京」も阪田氏が、田中角栄元首相の答弁は「憲法九条の下の『必要最小限度の実力行使』を担保するものだった」と述べたと紹介しています。

集団的自衛権の行使が許されないという従来の憲法解釈も、「専守防衛」・敵基地攻撃の否定も、自衛隊が憲法が禁じる「戦力」にあたらないという合憲性を担保するためのものでした。

安保法制で集団的自衛権の行使を容認したうえ、敵基地攻撃能力の保有に踏み切り、「専守防衛」を投げ捨てれば、自衛隊の合憲性を担保するものはなくなります。まさに憲法9条の全面破壊です。

目前に迫る地方選で、岸田大軍拡に審判を下し、さらに草の根からの運動で、憲法破壊を許さない世論を広げるときです。

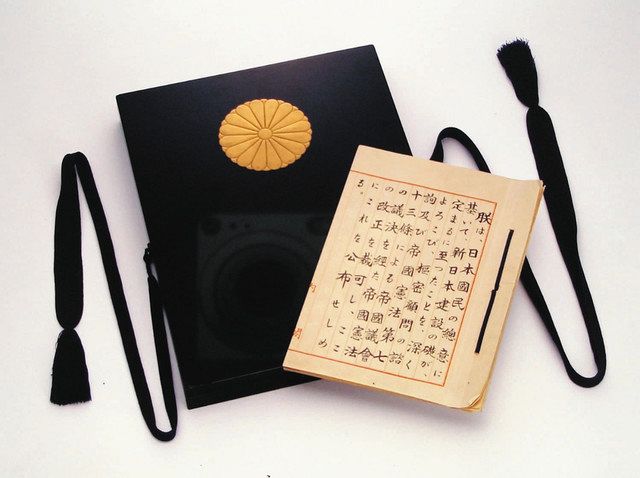

表(1) 1959年3月19日 伊能繁次郎防衛庁長官答弁

「誘導弾等による攻撃を防御するのに他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれており、また可能である」「しかしこのような事態は今日においては現実の問題として起こりがたいのであり、こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っていることは、憲法の趣旨とするところではない。かようにこの二つの観念は別個の問題で、決して矛盾するものではない」

表(2) 1972年10月31日 田中角栄首相答弁

「専守防衛ないし専守防御とは、防衛上の必要からも相手の基地を攻撃することなく、もっぱらわが国土及びその周辺において防衛を行うということであり、これはわが国防衛の基本的な方針だ」