各地で、ひなまつりのイベントが

行われています。

今年も青梅市にある「津雲邸」の

「雛まつり展」を見てきました。

津雲邸は、青梅出身で、衆議院議員

だった津雲國利氏(1893~1972)に

よって建てられた(1931(昭和6年)

~1940年(昭和15年))迎賓のための

建物で、現在歴史資料館になっています。

ちなみに建物は国の有形登録文化財です。

この津雲邸には、津雲氏によって収集

された数百点に及ぶ有職雛(ゆうそく

びな)などの雛人形、芥子雛(けしびな)、

雛道具、御所人形などがあります。

段飾りの雛人形は建物の2階に飾られて

いました。

厳密には二段構成で、一段目の有職雛

(男雛・女雛)は江戸後期につくられた

もの。有職雛とは、公家の風俗を忠実に

縮小した雛人形で、本来、公家の格式に

応じて特別につくらせたものだそうです。

二段目は、五楽人(ごがくにん)で、

篳篥(ひちりき)、横笛、笙(しょう)、

羯鼓(かっこ)、火焔太鼓(かえんだいこ)

の奏者五人で、雅楽を奏じています。

(注:五人囃子は主に関東の飾り方で、

能楽を奏じる。五楽人(ごがくにん)

は主に関西・特に京都の飾り方で、

雅楽を奏じる)

三段目~五段目は雛道具類です。

スタッフの方によると、現在の五段飾り

とは違い、当時はお雛様と楽人のほか

飾り方に決まりはなかったのだそうです。

次第に豪華さを競うようになって現在の

ような段飾りになったのだそうです。

ちなみに、この津雲邸と同じ飾りの

雛人形は、国立歴史民俗博物館(千葉県

佐倉市)にもあり、皇女和宮様(江戸

末期に徳川家に降嫁)がお持ちになって

いたものだそうです。

雛人形の始まりは「紙雛(立雛)」で、

子どもの病気や災厄を祓い無事の成長を

祈るもの。それが今のような形になって

きたわけですね。

他にも有職雛の人形が飾られており、

この中には三人官女の人形もあります。

上の有職雛は、稚児仕立ての一種の

代わり雛で、富裕な女性の楽しみとして

所有されていたものだそうです。

これは雛人形ではなく、皇子女や公家の

子女などが誕生後はじめて御所に参内した

折に天皇陛下から下賜された特別な人形で、

「初参人形」(ういざんにんぎょう)と

呼ばれるものだそうです。

以下は御所人形(ごしょにんぎょう)

とよばれるものです。

御所人形は、宮中の祝い事に飾られて

きた由緒ある人形で、上の写真のものは、

宮中に参内した公家や大名に対し下賜

されたものだそうです。

上の雛・雛道具は、老中松平定信の

「寛政の改革」で出された贅沢禁止令

により、豪華な雛人形などの製作・

販売が禁止されたことに伴ってつく

られることになったと言われる、

「芥子雛(けしびな)」とよばれる

ものです。

精巧なミニチュアで、本来の物同様に

つくられていますので、その値段は、

返って、極めて高価なものになった

そうです。

これらの芥子雛や、黒塗・蒔絵を施した

極小雛道具を製作した店がいくつかあり、

上野池之端の「七澤屋」、浅草の「武蔵屋」、

市中の「黒田屋」などがあったそうです。

上の道具類は、この中でも特に有名な

七澤屋のものだそうです。

津雲邸の建物は、国の有形登録文化財に

なっていますが、その貴重な欄間などの

造りを上の写真に見て取ることができます。

かつて江戸・大正期につくられた貴重な

雛人形や雛道具類は、幕末の上野戦争や

東京大空襲で焼失したものがあるそうです。

そうした出来事を経て、津雲邸は、雛人形・

雛道具を、歴史的な文化財として今日に

伝えている史料館ですが、歴史民俗博物館

や徳川美術館や虎屋文庫などと比べると、

あまり知られていないかもしれません。

是非とも、これからも保存にご尽力をお願い

したいと思います。

説明して下さったスタッフの皆さんに

改めて感謝いたします。

先日の3連休は体調がいまいち

でしたが、外歩きができないほど

でもありません。

イベントのサイトを見ると、なに

やら難しそうな名称の、

「Alternative Libing展」(オルタナ

ティブ リビング)ー「入場無料」

というのがありました。

私はこの入場無料の言葉に弱いん

です。

場所は有楽町。アクセスは駅の直ぐ

そば。これは行かねばなりません。

展覧会は東京都の主催。

パンフによると、アーチストによる、

未来の東京の暮らしをイメージして

創られた作品展とのこと。

つまり、未来のインテリアとか生活

空間のことなんでしょうか。

うーん、難しそう。

会場となっている施設は、2年前に

都が開設した「SusHi Tech Square」。

SusHi Tech Squareとは、

「Sustainable High City Tokyo」

の頭文字をとったものだそうです。

施設名の意味は、デジタルテクノロ

ジーを活用して持続可能な新しい

都市の形を提案するという意味だ

そうです。

はやり言葉の「持続可能」。

わかるようでわからない言葉なん

です。わかりやすく言うとなんなん

でしょうか。

こんな作品が展示されていました。

(落合陽一氏の作品)

題名は「ヌル鏡止水」。

コンセプトは「デジタルの水鏡

に記憶が浮かぶ」。

説明には「人が自分の心を深く

覗き込む体験を、テクノロジーは

どこまで手助けできるだろう?」

(河野未彩氏の作品)

題名は「《inner sky》《3D to 4D》」。

コンセプトは「雲がリビングに降って

きた」。説明には「未来にはどんな

テクノロジーの隕石が降ってくるの

だろうか。」

(注:雲とは架空の隕石「クラウド」

のこと)

(Houxo Que氏の作品)

題名は「《NOUMENON #1》《Death

by proxy #3》

コンセプトは「テレビの実在が暴れ出す」

説明には「液晶ディスプレイとそこに

映されているものは、何なのだろう?」

(注:これは壊れたテレビを表してます)

(KURANOIE氏の作品)

題名は「TOXI:Capture Park」

コンセプトは「暮らしの砂場が

時を積む」。説明には「私たちの

日常と、砂が風化していく「時の

流れ」には、どんな違いがある

だろう?」

(注:この作品は鑑賞者が自由に

動かしていいものです)

(小林 椋氏の作品)

題名は「この囲いの戸(木の島)

で組む島」

コンセプトは「家具が役割から

解放される」。説明には「役割や

意味を失ったとき、日常生活を

取り巻くものたちはどのように

見え方を変えるだろう?」

(ユカイ工学(株)の製品)

題名は「しっぽがある暮らし」

コンセプトは「ロボットたちが

撫でられ待ち」。説明には

「絆を育めるロボットと過ごす

ことによって、どんな毎日が

始まるだろう?」

(注:尻尾を撫でると動きます)

デジタルアート。すごいなと

思いますが、理解が追いつきません。

この展示のそばに

「Our Alternative Living]」と言う

コーナーがありました。

コントローラーを使って、

ブロックを3D空間上に配置して

家具をつくるという体験コーナー

です。

「やってみますか」とスタッフ

さんの声が。

教えてもらいながらトライ。

しかし、操作が飲み込めず

とうとうギブアップ。

"子どもたちはあっという間に

創ってしまうんですよ”

ガックリです。

子どもたちの姿は、展示入口の

「くりらぼベース」でも見られました。

ほとんどが小学生くらいです。

タブレットをいとも簡単に操作し

ながら、子どもたちが映像とか

イラストとか工作に熱中しています。

驚くなどということではなく、

これがごく当たり前の時代なんですね。

この展示の脇に、同時開催の別の

展示がありました。

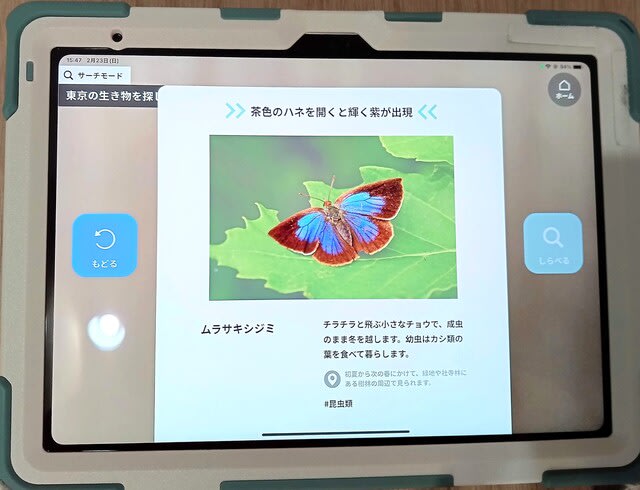

題して「東京自然いきもの展」です。

デジタルでいきものを見ようという

わけです。

子どもたちが使うというデジタル

教科書も、こうしたイメージなんで

しょうか。

一つは「地図からいきものを探して

みよう」というコーナーです。

地図上に表れた昆虫や鳥をクリック

するとタブレットに画像がアップ

されます。

もう一つは「いきものの鳴き声で

遊んでみよう」というコーナーです。

ボタンをクリックすると鳥の

画像と鳴き声が出ます。この鳴き声

を組み合わせることもできるんです。

さらにこんな展示も同時開催されて

いました。

「東京2020パラリンピック」

の開会式の時の衣装などの展示です。

国立競技場、マスコット、エンブレム。

懐かしいですね。

国歌斉唱、その歌声が絶賛された

MISIAさん。その虹色の衣装です。

パラリンピック開会式のパフォー

マンスの衣装です。

こちらは閉会式のパフォーマンス・

リボンダンスの衣装です。

デジタル化はどんどん進むと思い

ますが、自然や躍動そうした体験の

機会を味わうことも大事にしたいと

思うのですがー。

寒さが戻って、出歩くのがどうしても

億劫になりがちです。それでも、

カメラ片手の散歩や買い物など、

できるだけ外歩きをするようにして

います。でも、杖のせいで、どうしても

ゆっくりした動きになってしまいます。

先日、駅舎のエレベーターから出て、

改札口に向かって歩き出した途端、

後ろからきた女性に「年をとると

動きがゆっくりになりますね」と

声をかけられ、あっという間に

追い抜かれました。

後ろ姿の感じでは、60代かな?

リハ施設の人?

もしかしたら、「下ばかり見てない

で,胸を張って元気よく歩きましょう」

という励ましだったかも。

別の日ですが、自宅に帰るバスに

乗り込むと「どうぞお座りください」

と、座席を立ちかけた女性から声を

かけられました。おそらく同年代です。

お礼の言葉を言いつつも辞退。

降りたバス停は一緒でした。ちょっと

見えの張り過ぎだったかと反省。

日中、外歩きをしていて目に飛び

込んでくるのは、元気なシニア女性の

姿です。果たしてシニア男性はどこに

いるのやら。

ともあれ気遣ってくださった女性の

方々には、改めて感謝です。

練馬の牧野記念庭園です。

行く前にHPを見ました。

きれいに作り直されています。

見やすいです。

NHKの朝ドラの「らんまん」が

きっかけでリニューアルされた

のかもしれません。

今回見たかったバイカオウレン

(梅花黄連)です。牧野博士が、

幼少期に生家(現在の高知県佐川町)

近くの山で親しみ、こよなく愛した

と言われる花です。

小さく清楚な花です。

セツブンソウ(節分草)です。

可憐な花です。

セントウソウ(仙洞草)です。

受付スタッフの方が、

「本来奥の花壇のところにあるん

ですが、こぼれ種から芽を出して

花をつけたらしく、ちょっと

びっくりです。

花壇のほうはまだ咲いていないん

ですよ。」

脇にコラボして咲いているのは、

バイカオウレンのようです。

フクジュソウ(福寿草)です。

スタッフの方も言っておられました

が、あちらこちらで今咲いています。

場所・環境で咲く時期が違います。

植物というのは本当に不思議です。

フサザキスイセン(房咲水仙)です。

日本水仙とは違った優しさのある

花です。

緑萼梅(りょくがくばい)です。

掲示されている札には「博士植栽」

と記載されています。

珍しい種類ですが、枝ぶりから見て、

相当以前に植えられたのでしょうか。

ニシキマンサクです。漢字は錦満作?

それとも錦万作?。

ネットには二通り出ていますが、はて?

春の先駆けとなる草木の花。

これから次第に暖かくなるんで

しょうか。できればそうなって

ほしいものです。

やっと暖かさを感じるようになって

きました。でも、雪深い地域の人に

とっては、暖かさなど遠い先のこと。

雪が降るかもとニュースになる東京人

の話など、おそらく「何言ってるんだか」

で終わりでしょう。

つい最近、岐阜に住んでいる子ども

からラインが来ました。

写真を見ると、小屋の屋根の雪は、

「このへんで終わり!!」にした

感じですし、道路際の雪は、雪を

積み上げているとはいえ、かなりの

積雪量。小さい子が埋もれてしまい

そうです。

コメントをみると、降り続いた雪が

止んで、久しぶりに陽射しが戻った

らしいのですが、

「雪下ろしは大変。猫の手も借りたい

くらい」「スノーダンプが1台壊れた。

除雪機も修理が必要になった」

スノーダンプも除雪機も、どちらも

あまりの雪で悲鳴をあげたんでしょう。

子どもには腰を痛めたり、ケガする

なよと言ってやりましたがー。

梅の開花が他所よりも進んでいる

感じがする向島百花園に行って

みました。

ここは江戸後期(文化文政期)に、

財を築いた骨董商によってつく

られた花園。梅が主体です。

規模は小さいですが、池も配置され

ています。湧き出る水を見ていま

したら、90m下から汲み上げている

水を循環させているんですよと、

側を通りかかった人が教えてくれ

ました。

暖かな陽ざしで、入園者も結構多く

いて、園のスタッフの解説を聞い

たり、思い思いに縁台で語らったりー。

東屋の格子の間から見える梅

には風情を感じます。

梅にウグイスならぬ、梅にヒヨドリ

です。人をあまり警戒しないよう

です。

早咲きの種類の開花がだいぶ

進んでいましたが、全体には

2分咲きから3分咲きと言った

感じです。

園の隅のほうに鉢植えの梅があり

ました。取り付けられていた木札

に、「りょくがく」と出ています。

園内の白梅とはちょっと感じが

違います。調べて見ると、

「りょくがく」は漢字では「緑萼」。

この緑萼梅の原産地は中国。

萼の部分が緑色のため、全体に

薄緑色にみえるのだそうです。

梅のほかには、フクジュソウや侘助

(わびすけ)やマンサクなど。

色がピンクの侘助椿には「太郎冠者

(たろうかじゃ)」と名札に添え書き

がありました。侘助にもいくつか

品種があり、その中の一つのようです。

「太郎冠者」は、京都では「有楽

(うらく)」と呼ばれるそうです。

こんな手づくりの寄せ植えも見られ

ました。春の七草です。

少しづつ春が近づいているようですが、

今週にはまた厳しい冷え込みがある

ようです。高齢者には要注意です。

一息ついた雪国に住む人にとって、

ありがたくない大雪にならないと

いいんですがー。

このところ、バスに乗るとよく席を

譲られるんです。

大抵、立ち上がってどうぞと勧めて

くださいますので、遠慮せずに、

お礼を言って座らせていただきます。

席を譲られるのは、杖を手にしている

からなんでしょうね。

でも本音を言うと、鏡に映った自分の

顔は、そんなにくたびれてないと、

思うんですがー。

家人は「間違いなく高齢者の顔よ」と

ばっさり。

なぜ若く感じるかというと、鏡を見ると、

若い頃の自分の顔を思い浮かべたり、

無意識のうちに表情をつくってしまう

ということなどもあるんだそうです。

実際には左右反対に映ってますしね。

確かによく見つめないといけません。

もちろん体力を自覚しつつ、気持を

若く持って日々を過ごすことは悪く

ないと思います。ただし私の場合は、

転ばないよう肝に銘じておかないと

ダメですがー。

そんなことを考えながら、久しぶりに

都立の薬用植物園に行ってみました。

野外には植物はほとんどない時期です。

その中で、花をつけているのは、

花木では、ロウバイやマンネンロウ

(ローズマリー)です。

スプリングエフェメラルに数え

られるスノードロップですね。

これもスプリングエフェメラルの

フクジュソウ(福寿草)です。

上の二枚目の写真の福寿草は

「青梅産野生種」と表記されて

いました。

これもスプリングエフェメラル

ですが、セツブンソウ(節分草)

です。花は1センチちょっとの

大きさで、たくさん顔を出して

いました。

これはフキタンポポ。1月から3月頃に

咲くタンポポで、葉がフキの葉に似た

感じなので、名前の由来になっている

そうです。

これはセリバオウレン(芹葉黄連)。

葉がセリ(芹)に似た感じです。

NHKの朝ドラ「らんまん」で、高知で

牧野博士が特に愛した植物として紹介

されていたものですね。

上の3種の花は、いずれもバルボコ

ジューム(ペチコートスイセン)と

いわれるものですね。

こちらはチューリップ(原種フミリス)

です。大輪の艶やかなチューリップと

違い、背丈の低い原種系のもの。

簡素ですが、かわいい感じです。

園には、小さな温室があります。

上からキバナアマ、ブーゲンビリア、

コエビソウ、ウラムラサキです。

やはり熱帯系の花は鮮やかですね。

ところで、もうすぐ梅が見頃になる

でしょう。案外今年は、桜と一緒に

なるかも知れませんね。待ち遠しいです。

もう2月に入ったんですね。

「やはり節分の豆まきに行くか。

護国寺は去年行ったし。今年は

違うところがいいか。」

そう決めたまでは良かったん

ですがー。

節分当日の2日(日)は、東京は

朝から雪もあるかもしれないとの

予報。

しかし雪にはならなかったものの、

空はどんよりと曇っています。

雨が降ることもあるかも。どう

しようかと、ぐずぐず思案して

いるうちに、いつしか午後3時頃

になっていました。

その時間から間に合うのは、

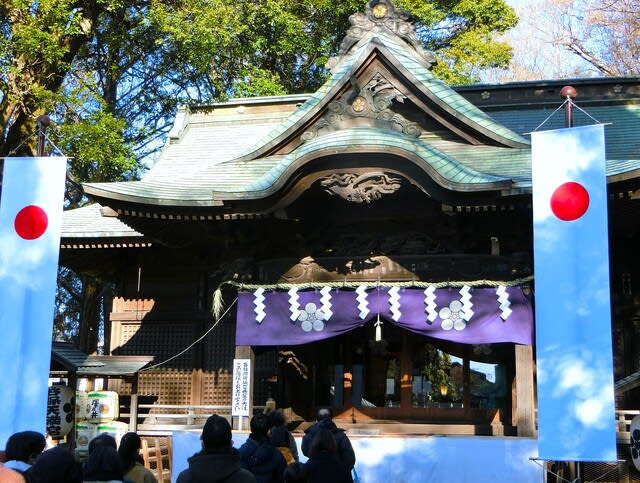

大國魂神社の、夜6時からの、

第3回目の豆まき式(節分祭)

でした。

夕方6時近くになると、拝殿前は

大勢の人だかりです。

節分祭の神事が始まる直前に

なると、拝殿では、ひょっとこ

踊りや獅子舞が行われ、雰囲気が

盛り上がってきました。

節分祭の神事が進み、参詣の人たちに

お祓いが行われると、いよいよ豆まき

です。

高安関や歌手の方などから一言挨拶が

あり、始まりました。

関取、タレント、歌手、スポーツ選手

などの著名人や、年男・年女の人たち

による豆まき。

コンデジで撮りまくりました。

1時間ほど前に来たおかげでいい位置

取りができたし、いい写真間違いなし。

内心は、やったぜです。

豆などキャッチできなくとも、写真が

グーなら言うことなし。

門(隋神門)の両脇の大黒様や

恵比須様もニッコリしておられたしー。

こりゃ、ブログネタばっちり。

喜び勇んで帰宅。

ところがです。

え? な、な、なにこれ!

ブレ・ピンボケばかりじゃないか。

舞い上がって、ピントをきちんと

合わせずにシャッターを押し

まくってたんです。

あーあ。俺のバカ!

家人があっさり一言。

「また来年ね」

家人が何とか豆を一袋取って

くれていたのが、せめてもの

救いです。

我が家で飾っている鬼は大笑い

してました。

がっくりの一日でした。

先日、処方薬をもらいに薬局へ。

いつもの薬剤師さんと、しばし雑談。

薬剤師さん曰く、

「年を取るとどうしても免疫力が

下がりますね。子どもの頃にウイルス

感染した病気が今頃発症したりして。

私がそう。」

「免疫力を上げるには、やはり運動

ですね。特に足腰の筋肉は、体全体の

筋肉量の6割くらいあるそうですから、

筋力維持のためにも、歩くことが

いいですね」

もちろん整形外科の先生からは、

受診のたびに、「歩きを維持・継続

することが目標。でも体の状態は

本人しかわからない。事前に

ストレッチする、時々休みを入れて

歩くなど、自分で加減して歩くように」

と、きっちり注意されています。

わかってるつもりですが、寒いと

外歩きはおっくうです。花もほと

んどないので、適当に歩きがちです。

でも手っ取り早く花を見るなら、温室と

いう手があります。新宿御苑の温室です。

電車を乗り継いで行くということは、

休みを取りながら歩くようなものです。

我ながら、グッドアイディア!

というわけで新宿御苑です。

今回は温室に近い大木戸門から入園。

青空と、温室のガラスに映る周りの光景。

なかなかのもんです。

入口の手前脇にはキダチアロエ。

内部は、熱帯と言うより亜熱帯という

感じ。当たり前ですが、とにもかく

にも暖かいです。

名前はわかりませんが、定番の植物が

ここかしこ。ミニジャングル?

カカオの実は大きいし、樹から直接

なるんですね。

肝心の熱帯(亜熱帯)植物の花です。

これはアンスリウム(オオベニウチワ)。

原産地はコロンビアなどの南アメリカ。

サトイモ科だそうです。

この白い花もアンスリウムです。

オオベニウチワもそうですが、

本来の花は真ん中の突起のような

部分で、一見花のように見える白や

赤い部分は仏炎苞(苞)なんだそうです。

そういえば、同じサトイモ科のミズバ

ショウやマムシグサもそうですね。

ランの花です。

上から、レリア・アンセプス(カトレア

の仲間)、パフィオフェデラム(2種)、

シンビジウム。

パフィオペディラムは、クマガイソウ

などの袋状の唇弁と似てますね。

これはハナアナナスと言うんだそうです。

写真の具合でかなり大きく見えますが、

長さは15cmくらいだったかも。

花は先端の紫の部分。その下の羽のよう

に平べったく重なった部分は「苞」です。

中南米原産のパイナップル科の植物です。

サンゴノボタンです。東南アジア原産の

ノボタン科の植物。下に垂れた花の姿が

サンゴのように見えるので、そのような

名前がついたようです。

アフェランドラ・アウランティアカ。

この舌を噛みそうな名前の花は、

南アメリカ原産のキツネノマゴ科の植物。

炎が立ち上がったように見える花です。

お馴染みのハナキリン。学名は

ユーフォルビア・ミリー。

マダガスカル原産のトウダイグサ科の

植物。棘がすごいのでまるでサボテン

のよう。

ユーフォルビアにはダイヤモンドフロ

ストという白い小さな花を咲かせる

多年草の植物がありますが、とても

同じ科とは思えませんがー。

これもトウダイグサ科(エノキグサ属)

の植物で、ベニヒモノキ。低木(木本)。

原産地は西インド諸島のようです。

よく似た感じの花があったなと

思いましたら、そうです、多年草の

キャッツテールです。草本ですが、同じ

仲間のようです。

こちらはオオベニゴウカン(大紅合歓)。

原産地は南アメリカ。マメ科です。

花は、東南アジア原産のネムノキと

よく似ています。分類上は仲間なんですね。

温室内を見て回っていましたら、次々と

外国人観光客と思われる方がやってきます。

私は防寒で重ね着しているというのに、

その中にはいたって軽装の人もいます。

この日は、比較的暖かく感じる日でしたが、

それでも確か13℃くらいだったと思います。

着ぶくれと見られようと、風邪でもひいては

大変です。元気なのが一番です(笑)。

定期的に通っている病院で、診察が終わり

次回の予約日を決める段になりました。

「次は3か月後。いつがいい?」と先生。

そこで、診察室の壁に貼ってあるカレンダー

を見て、「7月の第三週でお願いします」

と言うと、「4月のほうだよ」と先生。

私がボーっとカレンダーを見ていた

ので勘違いしたんです。

しかし、笑って先生が言うには、

「4月と7月は、日付と曜日は同じ。

実は、うるう年以外の年は、5月・

6月・8月を除いて、日付と曜日が

同じになる月の組み合わせが四つ

ある。その組み合わせは、

1月と10月、2月と3月と11月、

4月と7月、9月と12月」。

そこでよくよくカレンダーを見ると、

確かに4月と7月は、日付と曜日が

全く同じ。(厳密には4月には31日は

ありませんがー)

毎月、日付の始まりの曜日は、ばらばら

と思い込んでいましたから、まさかそんな

ことになっているとは、思いもよりません

でした。

先生が、私の思い込みをフォローして

くれたんですね。

さて、今の時期の花として、たくさんの

方がロウバイをアップしています。

私もアップしてみたくなり、小金井公園

にでかけました。

小金井公園のロウバイは、梅園の

近くにあります。枯葉でふかふかに

なっています。

その上を歩くことは、柔らかく、

楽しい気分になります。

ロウバイは10数本あります。

ロウバイの向こうに見えているのは、

旧宇和島藩の伊達家の屋敷にあった

表門です。大正期の建物です。

陽に透かされたロウバイの花は、

まさに蝋細工でできた花のようです。

ところでロウバイは漢字では「蝋梅」

と書かれますので、梅の仲間のように

思われがちですが、全く違うんですね。

ロウバイのほのかな香りや花の姿が、

梅とよく似ていることから、梅の字が

使われたらしいです。

ところで、梅園の梅はどうか。

つぼみはだいぶ膨らんでいますが、

いつも開花の早い紅梅も、花は数輪

です。

白梅のほうも紅梅と同じ状況です。

見頃になるのは2月に入ってから

かもしれません。

花壇に、早くも花を開いている菜の花

を見つけました。こちらも、開花が

進むのは、もう少し後にあとになり

そうです。

住まいの近くにあるモクレンの木も、

少しづつ蕾がふくらんできています。

寒い日が続いていましたが、こうして

みると、春の訪れは例年同様の感じです。

これから次第に暖かくなっていくと

思いますので、出かける先も少しづつ

伸ばしていきたいのですが、まだ1月

です。たぶん2月にはまだ寒い日が

あるはず。思い込みは禁物ですね。

先日国立市にある谷保天満宮にお参りし、祭事のどんど焼きに、家内安全・無病息災をお願いしてきました。

天満宮を訪れた日は青空が広がり、

富士山もくっきりと見える清々しい

日でした。

天満宮の鳥居をくぐり参道を、拝殿のほうに

下りていきました。

すると、狛犬が鎮座しています。かなり古い

もののようです。よく見ると、左右の二体とも

子連れです。神社には、いろいろな姿の狛犬が

ありますが、これは珍しいのではないでしょうか。

まず拝殿で、家族の健康をお願いしました。

どんど焼きは、拝殿とは反対側の神楽殿前で

執り行われます。納められたお札や正月飾り

が積み上げられ、中心の竹の先端には、

ダルマが据えられています。

宮司の拝礼で祭事が始まり、祝詞とが

奏上され、一同がお祓いを受けた後、

氏子の代表によって火入れが行われ

ました。

火は、あっという間に積まれたお札など

に広がり、やがて炎の中に包まれていきます。

炎はどんどんと広がり、大きくなっていきます。

やがて、炎は竹の先端のダルマまで高く昇って

いきました。

どんど焼きの火は、お出でになった歳神様を

天上にお送りする、いわば送り火のような

意味合いをもつのだそうです。

そして、お札などが燃え、立ち上る神聖な

火・炎の浄化の力で、悪い運気、厄、穢れを

祓い、歳神様に感謝し、新しい年の幸せを

願うものだそうです。

天満宮の梅林に、早くも数輪の紅い花

が開いていました。

誰もが花の美しさ、自然の大切さを

感じてほしいものです。

どうか世界中すべての人々が幸せに

暮らすことができますように。

恒例の消防団の出初式です。都内各地で行わ

れています。今年も東村山市の出初式に行って

みました。

整列する団員、分団や車両行進、消防機器

などを見ていると、弟のことが思い出され

ます。

体も大きく、活発で運動が好きだった弟は、

ふるさとで消防団の団員を務めていました。

「仕事中でも出動要請があれば行くことに

なる」と、弟から、会うたびに火災出動の

話をよく聞かされたものでした。

健在であれば、今頃は分団長などのリーダー

になっていただろうと、寂しさと懐かしさ

が入り混じった思いにとらわれます。

弟との別れから12年が経ちます。

あんなに丈夫だった弟が先に旅立って

しまうとは、いまでも信じられません。

小さい子、特に男の子は消防車を見るのが

好きですね。今年も近くの保育園の園児たち

でしょうか、保育士の先生に連れられて、

たくさん見に来ていました。

カラーガーズ隊の演技のときは、前に出て

みることができます。

楽しそうに、かつ一生懸命に見ていました。

式のハイライトの一斉放水です。

いつのまにか出動服に着替えた

消防団員が、車両を集結し、ホース

を接続。準備が整ったところで、

合図とともに放水が始まります。

放水がきれいに揃ったところで、

あっという間に放水終了です。

ハシゴ車のてっぺんに取り付けられた

くす玉が割られ、万国旗が風にたなびき

ました。

災害はいつ襲ってくるか分かりません。

南海トラフ地震、首都圏直下型地震など

の発生は高い確率で予想されています。

消防団の役割に期待しつつ、私たち自身

が「備えあれば憂いなし」を肝に銘じて

おかなければなりません。