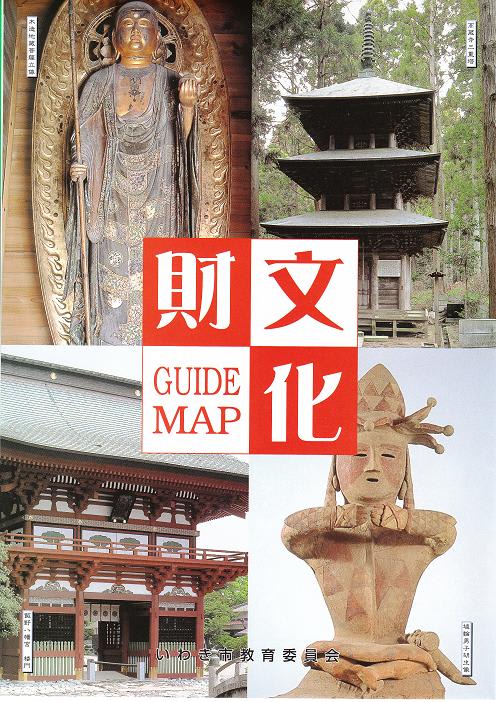

いわき市教育委員会発行の「文化財GUIDE MAP」です。

指定文化財一覧表とそれが地図に落としこまれて

ひと目でわかるようになったパンフレットです。

3・11、4・11、4・12による地震や津波で被害を受けた

いわき市の「指定文化財」の被害状況がまとめられています。

先日

いわきヒューマンカレッジいわき学部4回目の講座に参加しました。

東日本大震災といわきの指定文化財

ー被災状況の今後の対応ー

講師は

樫村 友延先生(いわき市考古資料館館長)でした。

1)定義

①文化財とは

②指定文化財とは

③登録有形文化財とは・・・平成8年に創設された新しい概念です。

2)いわき市の文化財体系・・・有形文化財・無形文化財

3)いわき市の指定文化財その被害状況

92枚のスライドで紹介されました。

4)震災時と今後の対応

①国での文化財レスキュー

②県内の文化財レスキュー

③市内の文化財レスキュー

④今後の対応

5)まとめ

と多岐にわたる項目を講義いただきました。

特に

3)のいわき市の指定文化財その被害状況では

92枚のスライドをパワーポイントで紹介いただき

画像で現在の被害状況が見られましたので、

わかりやすい講義になったのではと思います。

被害状況では

建造物は約72%に被害が出ています。

彫刻では37%が、史跡では26%に被害が。

4)の今後の対応について

①今やれる事を行うことが大事。

②指定・未指定にかかわらず

修復などへの官・民での支援が大事。

③旧家や史料所蔵者情報の収集の実施と所在マップの作成。

④地域を越えた地方自治体との連携・強化。

⑤文化財レスキュー市民ボランティアの創出。

⑥放射能汚染の問題

が今大事ではないのかと。

最後にまとめとして、

1)「なぜ、文化財を保護・保存するのか」を

再考する絶好のチャンスでもあるのではと。

☆今回の震災・原発事故発生による地域コミュニティの崩壊の危機。

☆地域の人々に支えられ、地域の人々を支えてきた数々の文化財。

今、地域コミュニティや地域の存在を確かめるためにも、

文化財を通して地域が長い間育んできた歴史を知ることや、

その歴史内容を正確に残すことが大事ではないのかと。

☆地域に残るこれらの文化財は、

その地域を示す大切な歴史遺産。

従って、被災を受けた文化財の保全活動は

今に生きる私達の重要な仕事ではないのかと。

2)震災と原発事故によるいわきの被災の特性把握と

後世へ伝える責務があるのではないか。

☆岩手県・宮城県と福島県の違い、

会津地方・中通り地方と浜通り地方の違い、

相双地区といわきの違いを明確にしておくことも大事と。

☆いわき地区の津波マップの検証・・・3月11日

☆いわき地区の活断層マップの検証・・・4月11日

が今後私達が

早急にやらなければいけないのではと結ばれました。

樫村先生、

貴重な映像と共に、

今後・私達が後世に残さなければいけない課題を示され

ありがとうございました。

地震・津波でいわき市では

310名の方々が亡くなられ(行方不明者は38名の方々が。)、

被害も甚大ですが、

亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに

今後、どのように復興させていくのか

文化財からの貴重な講義になりました。