8月29日(日)に開催された、第28回 生体調整機構制御学会学術集会の教育講演の内容を報告しま~す

~ 教育講演 ~

演 題:鍼灸刺激が脳内モノアミンに及ぼす影響 -脳報酬系を中心に-

講 師:福田 文彦 先生

明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 准教授

座長の(社)生体調整機構制御学会 会長 中村先生

少し勉強させて頂いたことをまとめて書くと…

◎鎮痛効果や鍼灸治療効果は、下行性抑制系だけでなはなく、腹側被蓋野から視床下部、大脳辺縁系や大脳皮質へ投射する内側前脳束を中心とする領域に広がる脳報酬系が関与すると考えられる。現在は、脳報酬系の研究を中心に福田先生は行っている。この研究は鍼灸に関するデータがあまりみられない分野である。

◎脳報酬系とは、自分の欲求が満たされた時に、快感や喜びなどの快情動を引き起こす場所のこと。この脳報酬系が賦活することにより、鎮痛効果、ストレス緩和効果、リラクゼーション効果など非特異的効果を生じる。

◎この脳報酬系を賦活させ治療効果を出すためには

①施術者と患者の間に信頼関係を築くことによる満足度

②鍼灸刺激を行うこと

鍼灸治療は直接、側座核などから大脳へ刺激が投射し、セロトニンやドーパミンなど脳内モノアミンに直接影響を及ぼし、その際、オピオイド系とも密接に関わり合う。

鍼灸治療による効果・適切な患者対応

↓

報酬効果

↓

鍼灸治療による効果

↓

満足度向上

↓

治療の継続

↓

さらなる症状軽減・治療効果の持続

◎これら脳報酬系に関する鍼灸の効果をラットを使った動物実験を中心に、福田先生ご自身がされている研究や、世界の研究を紹介して頂いた。

◎ラットもストレスをかけると、水よりアルコールを飲む ストレスを紛らわすための行動は生物は一緒なのか

ストレスを紛らわすための行動は生物は一緒なのか この習性を利用して、ラットにいろいろなストレスをかけてみた。その中に灸刺激を与えてみたが、ラットはそれほどアルコールを飲まなかった。→灸刺激は過剰なストレスではない、ということ。

この習性を利用して、ラットにいろいろなストレスをかけてみた。その中に灸刺激を与えてみたが、ラットはそれほどアルコールを飲まなかった。→灸刺激は過剰なストレスではない、ということ。

◎鍼灸刺激は、経穴(ツボ)部位の特異性、刺激量、刺激回数によって反応は大きく違う。

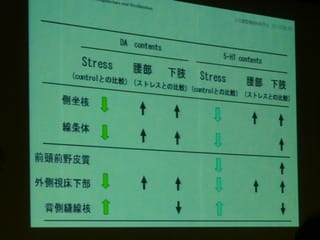

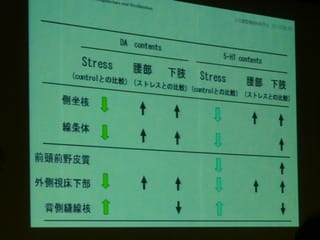

◎セロトニン、ドーパミンなどの脳内モノアミンの反応をみた研究では、鍼灸刺激は、両物質ともに、減少している部分では増量し、増量している部分では減少する結果が出た。鍼灸刺激は、脳内モノアミンを適切に調整する働きがあるようだ。

鍼灸治療というのは治療自体の効果もさることながら、患者が鍼灸院へ来院された時に、どれだけ快情動が誘発されるかということも大事なんですね。

例えば、元気な挨拶とか、さりげない気づかいとか、清潔な室内とか、施術者の優しさや笑顔、スタッフの対応など、治療技術だけではない何かが、脳報酬系に刺激を与え、治療技術による効果をさらに上げるんですね。

これは、「そうだな~ 」と思い当たるところは施術者なら皆さんあるのではないかと思うのです。それが科学的研究によっても証明されたということです。

」と思い当たるところは施術者なら皆さんあるのではないかと思うのです。それが科学的研究によっても証明されたということです。

そして、鍼灸治療というのは、身体の働きや、情動など人間が人間らしく生活するために脳内で一所懸命働いている、脳内モノアミンやオピオイド物質などに影響を及ぼすのです。それくらい素晴らしい治療であるのです。

科学では鍼灸など東洋医学の全ては証明できないにしても、リンクできるところは多くあるのです。西洋、東洋、両者をバランスよく取り入れ、臨床に活かすことこそ、本当の意味での患者さまのための医療なのでしょう。

非常にためになる講演でした

二葉鍼灸療院 田中良和

~ 教育講演 ~

演 題:鍼灸刺激が脳内モノアミンに及ぼす影響 -脳報酬系を中心に-

講 師:福田 文彦 先生

明治国際医療大学 臨床鍼灸学教室 准教授

座長の(社)生体調整機構制御学会 会長 中村先生

少し勉強させて頂いたことをまとめて書くと…

◎鎮痛効果や鍼灸治療効果は、下行性抑制系だけでなはなく、腹側被蓋野から視床下部、大脳辺縁系や大脳皮質へ投射する内側前脳束を中心とする領域に広がる脳報酬系が関与すると考えられる。現在は、脳報酬系の研究を中心に福田先生は行っている。この研究は鍼灸に関するデータがあまりみられない分野である。

◎脳報酬系とは、自分の欲求が満たされた時に、快感や喜びなどの快情動を引き起こす場所のこと。この脳報酬系が賦活することにより、鎮痛効果、ストレス緩和効果、リラクゼーション効果など非特異的効果を生じる。

◎この脳報酬系を賦活させ治療効果を出すためには

①施術者と患者の間に信頼関係を築くことによる満足度

②鍼灸刺激を行うこと

鍼灸治療は直接、側座核などから大脳へ刺激が投射し、セロトニンやドーパミンなど脳内モノアミンに直接影響を及ぼし、その際、オピオイド系とも密接に関わり合う。

鍼灸治療による効果・適切な患者対応

↓

報酬効果

↓

鍼灸治療による効果

↓

満足度向上

↓

治療の継続

↓

さらなる症状軽減・治療効果の持続

◎これら脳報酬系に関する鍼灸の効果をラットを使った動物実験を中心に、福田先生ご自身がされている研究や、世界の研究を紹介して頂いた。

◎ラットもストレスをかけると、水よりアルコールを飲む

ストレスを紛らわすための行動は生物は一緒なのか

ストレスを紛らわすための行動は生物は一緒なのか この習性を利用して、ラットにいろいろなストレスをかけてみた。その中に灸刺激を与えてみたが、ラットはそれほどアルコールを飲まなかった。→灸刺激は過剰なストレスではない、ということ。

この習性を利用して、ラットにいろいろなストレスをかけてみた。その中に灸刺激を与えてみたが、ラットはそれほどアルコールを飲まなかった。→灸刺激は過剰なストレスではない、ということ。◎鍼灸刺激は、経穴(ツボ)部位の特異性、刺激量、刺激回数によって反応は大きく違う。

◎セロトニン、ドーパミンなどの脳内モノアミンの反応をみた研究では、鍼灸刺激は、両物質ともに、減少している部分では増量し、増量している部分では減少する結果が出た。鍼灸刺激は、脳内モノアミンを適切に調整する働きがあるようだ。

鍼灸治療というのは治療自体の効果もさることながら、患者が鍼灸院へ来院された時に、どれだけ快情動が誘発されるかということも大事なんですね。

例えば、元気な挨拶とか、さりげない気づかいとか、清潔な室内とか、施術者の優しさや笑顔、スタッフの対応など、治療技術だけではない何かが、脳報酬系に刺激を与え、治療技術による効果をさらに上げるんですね。

これは、「そうだな~

」と思い当たるところは施術者なら皆さんあるのではないかと思うのです。それが科学的研究によっても証明されたということです。

」と思い当たるところは施術者なら皆さんあるのではないかと思うのです。それが科学的研究によっても証明されたということです。そして、鍼灸治療というのは、身体の働きや、情動など人間が人間らしく生活するために脳内で一所懸命働いている、脳内モノアミンやオピオイド物質などに影響を及ぼすのです。それくらい素晴らしい治療であるのです。

科学では鍼灸など東洋医学の全ては証明できないにしても、リンクできるところは多くあるのです。西洋、東洋、両者をバランスよく取り入れ、臨床に活かすことこそ、本当の意味での患者さまのための医療なのでしょう。

非常にためになる講演でした

二葉鍼灸療院 田中良和

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます