8月29日(日)に開催された、第28回 生体調整機構制御学会のシンポジウムに関して報告しま~す

~シンポジウム 「鍼治療の自律神経に及ぼす影響」~

シンポジスト&演題

①長期鍼治療による神経制御の持続的変化

-高血糖ラット胃平滑筋運動に対する鍼治療の効果-

福田 裕康 先生

名古屋市立大学大学院医学研究科細胞生物学

東洋医学研究所グループ 福田鍼灸院 院長

②胃電図を指標とした鍼刺激の自律神経に及ぼす影響

甲田 久士 先生

東洋医学研究所グループ 二葉はり治療院 院長

③新しい心臓副交感神経の指標DCについて

-腹部刺激に対する自律神経反応の評価-

皆川 宗徳 先生

東洋医学研究所グループ 二葉鍼灸療院 院長

④経穴の特異性について

-膻中穴と中庭穴との比較検討-

石神 龍代 先生

東洋医学研究所 副所長

東洋医学研究所グループ 栄鍼灸院 院長

座 長

黒野 保三 先生

(社)生体調整機構制御学会 名誉会長

東洋医学研究所 所長

①について。糖尿病になると二次的に消化機能の低下をきたすことが知られています。そこで胃活動の低下について、高血糖ラットに鍼治療を長期にわたり行い(生後6週から41週 週2回)その変化をみました。結果、糖尿病の進行に伴う胃壁電気刺激による筋収縮が改善され、その効果が持続されることが分かりました。この改善に鍼治療は、抑制性神経の反応に関与する神経に反応が顕著にみられました。

つまり、長期的に、定期的に鍼治療を行うと、胃を調整する神経がうまく働き、その効果も持続しやすいということですね。

②について。健康成人において、鍼治療前後で胃電図がどう変化するか、いわゆる胃運動がどう変わるかみた研究です。結果、腹部への鍼治療は、胃活動が抑制時は亢進し、亢進時には抑制に働くことが観察され、不変ではちょうどいい活動状態で維持されることが分かりました。

つまり、鍼治療(刺激)を適度に行うことで、胃活動においてみると生体の逸脱した反応を調整(リセット)する働きがあることが示されました。

③について。新しい心臓副交感神経の指標であるDCを指標として、最新の心拍ゆらぎリアルタイム解析システムを使用して、心拍変動の変化をみました。腹部鍼治療を行うと有意に心拍数が減少し、DCにおいては明確な増加がみられた。

つまり、従来の心拍変動指標から得られなかったDC値をみることで、鍼刺激を行うことで、心臓副交感神経の亢進を介して心拍数を減少させていることが示唆されました。

④について。③の結果から、では胸部刺激と比較して、また胸部の中でも、膻中穴と中庭穴の隣接した部分ではDC値がどう変化するかみた研究です。結果、胸部刺激の方が腹部刺激と比べ効果的であり、膻中穴がさらに、効果があることが示されました。

つまり、今まで精神疾患や循環器系の症状に対して多く使われていた膻中穴という部位は、科学的にも効果的である可能性が示されたということです。

このシンポジウム前後には、座長の黒野先生から、40年にわたる基礎的、臨床的な鍼の研究成果を示して頂き、現在、巷でも話題になっている鍼灸治療の、科学的根拠に基づいた医療(EBM)の構築などは、もの数十年前から提唱し、実践、研究の集積がされてきたとのお話がありました。

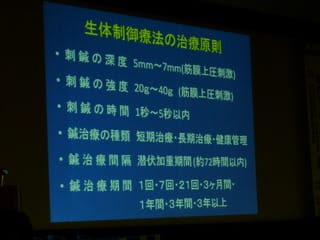

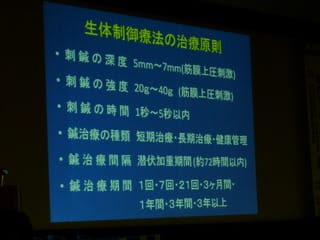

また、筋膜に圧を加える程度の鍼治療が生体を調整する刺激となりうることを、様々な研究を通じて話があり、そのためにはどんな技術的訓練が必要かなど、鍼灸師として臨床や研究に取り組む姿勢や、鍼灸医療の位置づけ、そのためにはどのような鍼灸師としての資質が必要かなどの話もありました。

生体制御療法とは治療原則にのっとり治療しているのです

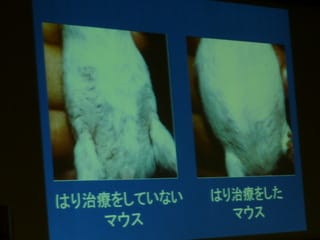

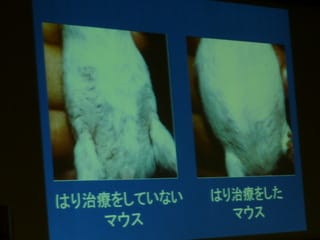

鍼が体にいいかどうか一目瞭然ですね

鍼灸師は総合的に患者を診る目が必要なのです

内容の濃いシンポジウムでしたね。

二葉鍼灸療院 田中良和

~シンポジウム 「鍼治療の自律神経に及ぼす影響」~

シンポジスト&演題

①長期鍼治療による神経制御の持続的変化

-高血糖ラット胃平滑筋運動に対する鍼治療の効果-

福田 裕康 先生

名古屋市立大学大学院医学研究科細胞生物学

東洋医学研究所グループ 福田鍼灸院 院長

②胃電図を指標とした鍼刺激の自律神経に及ぼす影響

甲田 久士 先生

東洋医学研究所グループ 二葉はり治療院 院長

③新しい心臓副交感神経の指標DCについて

-腹部刺激に対する自律神経反応の評価-

皆川 宗徳 先生

東洋医学研究所グループ 二葉鍼灸療院 院長

④経穴の特異性について

-膻中穴と中庭穴との比較検討-

石神 龍代 先生

東洋医学研究所 副所長

東洋医学研究所グループ 栄鍼灸院 院長

座 長

黒野 保三 先生

(社)生体調整機構制御学会 名誉会長

東洋医学研究所 所長

①について。糖尿病になると二次的に消化機能の低下をきたすことが知られています。そこで胃活動の低下について、高血糖ラットに鍼治療を長期にわたり行い(生後6週から41週 週2回)その変化をみました。結果、糖尿病の進行に伴う胃壁電気刺激による筋収縮が改善され、その効果が持続されることが分かりました。この改善に鍼治療は、抑制性神経の反応に関与する神経に反応が顕著にみられました。

つまり、長期的に、定期的に鍼治療を行うと、胃を調整する神経がうまく働き、その効果も持続しやすいということですね。

②について。健康成人において、鍼治療前後で胃電図がどう変化するか、いわゆる胃運動がどう変わるかみた研究です。結果、腹部への鍼治療は、胃活動が抑制時は亢進し、亢進時には抑制に働くことが観察され、不変ではちょうどいい活動状態で維持されることが分かりました。

つまり、鍼治療(刺激)を適度に行うことで、胃活動においてみると生体の逸脱した反応を調整(リセット)する働きがあることが示されました。

③について。新しい心臓副交感神経の指標であるDCを指標として、最新の心拍ゆらぎリアルタイム解析システムを使用して、心拍変動の変化をみました。腹部鍼治療を行うと有意に心拍数が減少し、DCにおいては明確な増加がみられた。

つまり、従来の心拍変動指標から得られなかったDC値をみることで、鍼刺激を行うことで、心臓副交感神経の亢進を介して心拍数を減少させていることが示唆されました。

④について。③の結果から、では胸部刺激と比較して、また胸部の中でも、膻中穴と中庭穴の隣接した部分ではDC値がどう変化するかみた研究です。結果、胸部刺激の方が腹部刺激と比べ効果的であり、膻中穴がさらに、効果があることが示されました。

つまり、今まで精神疾患や循環器系の症状に対して多く使われていた膻中穴という部位は、科学的にも効果的である可能性が示されたということです。

このシンポジウム前後には、座長の黒野先生から、40年にわたる基礎的、臨床的な鍼の研究成果を示して頂き、現在、巷でも話題になっている鍼灸治療の、科学的根拠に基づいた医療(EBM)の構築などは、もの数十年前から提唱し、実践、研究の集積がされてきたとのお話がありました。

また、筋膜に圧を加える程度の鍼治療が生体を調整する刺激となりうることを、様々な研究を通じて話があり、そのためにはどんな技術的訓練が必要かなど、鍼灸師として臨床や研究に取り組む姿勢や、鍼灸医療の位置づけ、そのためにはどのような鍼灸師としての資質が必要かなどの話もありました。

生体制御療法とは治療原則にのっとり治療しているのです

鍼が体にいいかどうか一目瞭然ですね

鍼灸師は総合的に患者を診る目が必要なのです

内容の濃いシンポジウムでしたね。

二葉鍼灸療院 田中良和

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます